平成20年6月17日

平成20年6月17日(淀兵団)

主な隷下部隊(終戦時)

歩兵第8連隊

歩兵第37連隊

歩兵第61連隊

騎兵第4連隊

野砲兵第4連隊

工兵第4連隊

輜重兵第4連隊

平成20年6月17日

平成20年6月17日

もと大阪市立博物館

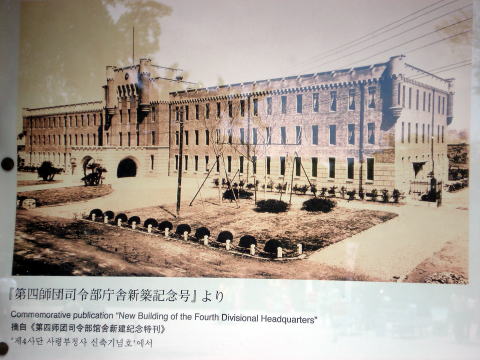

もと大阪市立博物館の建物は、昭和天皇の即位を記念して、昭和6年に、市民の寄付により当時の金額にして150万円が集められ、大阪城天守閣の再建、大阪城公園の新設とあわせて、第四師団司令部として建設されたものです。

外観をヨーロッパ中世の古城に似せた堂々とした建築で、壁面上部の装飾や、正面及び四隅の隅塔などにその特徴があります。

戦後は大阪市警視庁として、またその後は大阪府警本部として使用されましたが、内部を改装し、昭和35年から平成13年まで、大阪市立博物館として使用されました。

なお博物館は、「大阪歴史博物館」として、平成13年11月3日、大阪市中央区大手前4丁目に開館しました。

大阪市教育委員会

(説明板より)

(説明板より)

(説明板より)

大阪城公園内に残る戦争の傷あと

先の戦争において我が国は、アジア・太平洋地域の人々に対し大きな災禍と苦痛をもたらしたことを忘れてはなりません。

大阪においても8次にわたる大空襲を含む50回を超える空襲を受け、まちは一面の廃墟となりました。

ここ、大阪城公園も幾多の空襲により、1トン爆弾による大阪城天守閣の石垣のずれ(天守閣東北隅)や機銃掃射による石垣の弾痕のあと(天守閣の北・山里曲輪付近の石垣)をはじめ、空襲によると思われる石垣のずれなど数多くの戦争の傷あとを残しています。

当時、公園内には軍事施設が多数あり、その中でも、第四師団司令部として使われた庁舎(現大阪市立博物館)は、軍事施設として大阪市内で現存している最も規模の大きな建物です。

また、公園東側一帯に広がっていた大阪陸軍造兵廠(大阪砲兵工廠)は、面積1.18平方キロの我が国最大規模の兵器工場であり、戦争末期には大阪本廠を含めた全工場で一般工員のほかに動員学徒・女子挺身隊・一般徴用工員など64,000人が働いていました。

その中には、当時の植民地支配の下で強制連行などにより集められた1,300人以上と言われる朝鮮青年も含まれていました。

大阪陸軍造兵廠は、1945年(昭和20年)8月14日の激烈な爆撃により壊滅し、今では科学分析場として利用された施設(元自衛隊大阪地方連絡部)など一部を残すのみとなっており、本館があった場所には多目的利用ができるホールとして「大阪城ホール」が建ち、診療所があった場所には、大阪府・大阪市が共同で世界の平和と繁栄に積極的に貢献する施設として設立した「大阪国際平和センター(ピースおおさか)」があります。

戦後50周年にあたり、戦争の悲惨さを語り継ぎ、国籍・民族・文化等の違いを超えた相互理解と友好を深め、世界平和を心から願う気持ちを込め、ここに銘板を設置します。

1996年(平成8年)3月

大阪府/大阪市

(説明板より)

|

|

|

|

|

|

大阪城天守閣から見る

大阪城天守閣から見る

【昭和7年・秋季特別大演習】 ![]()

昭和7年11月9日から13日にわたる5日間、関西地方で天皇統監の秋季特別大演習が行われた。

名古屋第3師団(師団長:若山善太郎中将)、大阪第4師団(師団長:寺内寿一中将)、広島第5師団(師団長:二宮治重中将)を中心に南北両軍にわけ、南軍総司令官に軍事参議官・本庄繁大将(前・関東軍司令官)、北軍総司令官に軍事参議官・南次郎大将(前・陸相)が就任して、南北激突の大演習が開始され、最終日に雨中における天皇の観兵式親閲で終了した。

この時の演習は、前年の9月に勃発した満州事変の影響もあって、壮烈な大演習で、各地の連隊からも将校が多く見学している。

(参考:芦澤紀之 著 『暁の戒厳令〜安藤大尉とその死〜』 芙蓉書房 昭和50年 第1刷)

(平成29年9月8日 追記)

| 旧真田山陸軍墓地 |

|

|

旧真田山陸軍墓地について

この墓地は、明治4年(1871)当時の兵部省が設置し、昭和20年(1945)の終戦に至るまで陸軍が管理していた旧真田山陸軍墓地です。

この墓地は、戦前80以上作られた日本各地の陸軍墓地の中で最古の歴史を持ち、戦時・平時を問わず、この地で、あるいは戦地でなくなった将校・下士官・兵卒・軍役夫など5,299基以上の墓石群と4万3千余といわれる遺骨を納めた納骨堂[昭和18年(1943)建立]から成り立っています。

墓碑は、規則によって大きさや形が定められ、階級ごとに区画された区域に整然と立ち並んでいます。

個々の墓石には時期によって刻まれる文章に違いがあります。

少数とはいえ、敵として戦い、俘虜となってこの地で亡くなった中国人やドイツ人の墓碑も立っています。

旧陸軍墓地は、戦時に戦病死し、戦前は軍によって、戦後は靖国神社によって「英霊」と認められた死者の霊のみを神として祭る靖国神社とは別のものです。

旧真田山陸軍墓地は、いまや近代における軍国日本の歴史と文化を現在および将来に伝える歴史的な遺跡・遺物でもあります。

また、遺族が今もお参りする墓地であり、一方ではその落ち着いた広い空間が周辺の神社や公園などとあいまって市民に憩いの場を与える公共的な役割も果たしています。

戦後60年を経た今日、このように戦前の姿をよく残している陸軍墓地はもうほとんど存在しておらず、いまでは現存する各地の旧陸軍墓地の中で最大の規模をもつものとなっています。

軍都だった大阪

明治2年兵部大輔だった大村益次郎は、日本陸軍の創設を大阪から始めようと考えました。

明治3年には兵部省の首脳が大阪に詰め、兵学寮・兵隊屯所・造兵寮(後の砲兵工廠)・軍事病院などが次々と大阪城を中心に作られ、明治4年には最初の徴兵も行われました。

大阪は陸軍発祥の地となっていたのです。

真田山の埋葬地もこうした流れの中でつくられていきました。

当然日本最古の陸軍墓地ともなったものです。

いま、大阪のこのような歴史を語るものは多くが失われています。

旧真田山陸軍墓地はこのような意味からも重要な遺跡なのです。

特定非営利活動法人・旧真田山陸軍墓地とその保存を考える会

(現地設置説明書きより)

|

由来碑(左) (旧真田山陸軍墓地) (平成20年6月16日) |

真田山旧陸軍墓地の由来

真田山旧陸軍墓地は大阪市天王寺区玉造本町にあり、明治4年8月わが国最初の鎮台(後の陸軍第4師団)が大阪に置かれて、この地、真田山が陸軍墓地となりました。

ちなみに真田山は大阪城の出丸で真田幸村が陣地を構えて、徳川の大軍を迎え撃った古戦場であります。

敷地は5,359坪(17,685平方米)あり、墓地には西南の役以来、日清、日露及び今次第二次世界大戦に至る間における、戦没英霊の御冥福を祈念し、4千8百余柱と清国及び独逸人戦病没者10柱の墓標が建立されており、尚霊堂(納骨堂)には4万3千余柱の遺骨が奉安されてあります。

戦後陸軍省廃止と共に国家が維持及び祭祀を行う事が出来なくなり、大蔵省よりの大阪府又は大阪市の宗教団体、遺族会等により、維持管理を行うべしとの通牒に基き、財団法人大阪靖国霊場維持会が創立され、以来祭祀については靖国霊場維持会他有志多数の奉仕により行われております。

平成7年12月 建之

社団法人 日本郷友連盟大阪府支部他有志

(銘板より)

|

慰霊碑 (旧真田山陸軍墓地) (平成20年6月16日) |

碑文

大阪鎮台 第4師団及び大阪の地より出征された英霊にささげる

献木 桜とつつじ

昭和六拾弐年四月吉日建之

歩兵第8聯隊と僚友部隊戦友

有志奉仕者代表 中野幸作

|

陸軍少将今井兼利墓 (旧真田山陸軍墓地) (平成20年6月16日) |

|

満洲事変戦病歿将兵合葬碑 (旧真田山陸軍墓地) 昭和9年9月建之 第4師団長陸軍中将従三位勲二等功四級伯爵寺内寿一書 (平成20年6月16日) |

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||