![]()

平成16年9月11日

平成16年9月11日

明治19年(1886年)11月1日〜昭和17年(1942年)5月11日

群馬県前橋市・前橋文学館の前でお会いしました。

大正2年(1913)、北原白秋の主宰誌に詩を発表した際、同時に掲載された室生犀星むろう・さいせいの『小景異情』に感動して親交を結びました。

大正5年(1916)室生犀星と『感情』を創刊。

翌年には処女詩集『月に吠える』で病める神経の世界を歌い、大正12年(1923)に憂鬱と捲怠のただよう『青猫あおねこ』を発表して詩壇に確固とした地位を築きました。

日本の口語自由詩の完成者として知られています。

|

前橋文学館前の萩原朔太郎像 |

|

水と緑と詩のまち 前橋文学館 (群馬県前橋市千代田町3−12−10) (平成16年9月11日) |

前橋文学館

観覧料:大人400円

開館時間:午前9時30分〜午後5時

交通:前橋駅からタクシーで5分

駐車場:周辺の有料駐車場をご利用ください。

萩原朔太郎年譜 (前橋文学館編より抜粋)

| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 年譜 |

| 1886年 | 明治19年 | 0歳 | 開業医の父・萩原密蔵、母・ケイの長男として生まれる |

| 1892年 | 明治25年 | 6歳 | 群馬県尋常師範学校附属幼稚園入園 |

| 1993年 | 明治26年 | 7歳 | 群馬県尋常師範学校附属小学校入学 学校はあまり好きではなかった |

| 1897年 | 明治30年 | 11歳 | 群馬県尋常師範学校附属小学校高等科入学 |

| 1900年 | 明治33年 | 14歳 | 群馬県前橋中学校入学 |

| 1901年 | 明治34年 | 15歳 | 従兄・萩原栄次から短歌作法を学ぶ |

| 1902年 | 明治35年 | 16歳 | 平井晩村らの発起による文芸誌「新声」の上毛誌友会に出席 中学校校友誌「坂東太郎」に短歌5首を発表 |

| 1904年 | 明治37年 | 18歳 | このころ日曜ごとにキリスト教会へ行く 中学校5年進級ならず |

| 1905年 | 明治38年 | 19歳 | 中学校5年進級 |

| 1906年 | 明治39年 | 20歳 | 3月:前橋中学校卒業 4月:前橋中学補習科入学 9月:早稲田中学補習科入学 |

| 1907年 | 明治40年 | 21歳 | 9月:第五高等学校(熊本)入学(英語文科) |

| 1908年 | 明治41年 | 22歳 | 7月:2年進級ならず 9月:第六高等学校(岡山)入学(独語文科・独語法科) |

| 1909年 | 明治42年 | 23歳 | 7月:2年進級ならず |

| 1910年 | 明治43年 | 24歳 | 5月:第六高等学校退学 以後、東京に滞在 |

| 1911年 | 明治44年 | 25歳 | 比留間賢八についてマンドリンを習う(3〜4ヶ月) 5月:慶應義塾大学予科1年に入学 6月:田中常彦についてマンドリンを習う 11月:慶應大学予科退学 |

| 1912年 | 明治45年 大正元年 |

26歳 | 6月:読売新聞に「歌劇『釈迦』の感想」を発表 8月:「音楽界」に「国民音楽に関する所感」を発表 9月:京都大学受験するも入学ならず |

| 1913年 | 大正2年 | 27歳 | 前橋に帰る 「朱欒」5月号に「みちゆき」ほか詩6編が掲載され、詩壇に登場 |

| 1914年 | 大正3年 | 28歳 | 2月:室生犀星初めて来橋、朔太郎との交友を深める 6月:室生犀星・山村暮鳥と「人魚詩社」を設立 10月:「音楽」に「詩と音楽の関係」を発表。北原白秋を訪問 |

| 1915年 | 大正4年 | 29歳 | 1月:北原白秋来橋し萩原家に滞在 4月:北原白秋創刊の「ARS」に詩を発表 8月:上京。女子音楽学校でギターを習う |

| 1916年 | 大正5年 | 30歳 | 1月:朔太郎主宰「ゴンドラ洋楽会」第1回演奏会開催 (のちに「上毛マンドリン倶楽部」に改称) 4月:自宅で週1回「詩と音楽の研究会」を開催 6月:室生犀星と二人雑誌「感情」を創刊 |

| 1917年 | 大正6年 | 31歳 | 2月:第一詩集『月に吠える』刊行(感情詩社・白日社)、500部 風俗壊乱の理由で詩集中2編の削除処分に対し上毛新聞に抗議文を発表 3月:大手拓次を訪問。森鴎外、斎藤茂吉を訪問し詩集を贈る |

| 1918年 | 大正7年 | 32歳 | 1月:室生犀星著『愛の詩集』刊行に資金援助 「秀才文壇」6月号が特集で朔太郎・犀星を新詩人として紹介 |

| 1919年 | 大正8年 | 33歳 | 5月:上田稲子と結婚 6月:若山牧水来訪 |

| 1920年 | 大正9年 | 34歳 | 9月:長女葉子生まれる |

| 1921年 | 大正10年 | 35歳 | 2月:『現代詩人選集』に詩3編が収録される |

| 1922年 | 大正11年 | 36歳 | 3月:『月に吠える』再刊(アルス) 4月:アフォリズム集『新しき欲情』刊行(アルス) 9月:次女明子生まれる |

| 1923年 | 大正12年 | 37歳 | 1月:詩集『青猫』刊行(新潮社) 7月:詩集『蝶を夢む』刊行(新潮社) 8月:伊香保温泉滞在中の谷崎潤一郎を訪問 |

| 1924年 | 大正13年 | 38歳 | 2月:雑誌「新興」創刊号発表の「情緒と想念ー情調哲学」で同誌発売禁止 |

| 1925年 | 大正14年 | 39歳 | 2月:妻子と上京、東京府下大井町(現・品川区内)に仮寓 4月:府下田端(現・北区内)に転居 このころ犀星を通して堀辰雄、中野重治らを知る 8月:詩集『純情小曲集』刊行(新潮社) 11月:妻の健康のため、神奈川県鎌倉に転居 |

| 1926年 | 大正15年 昭和元年 |

40歳 | 11月:東京府下馬込村(現・大田区内)に転居 |

| 1927年 | 昭和2年 | 41歳 | 6月:湯ヶ島に1ヶ月滞在。詩人三好達治に初対面 |

| 1928年 | 昭和3年 | 42歳 | 1月:詩人協会発足、評議員になる 2月:エッセイ集『詩論と感想』刊行(素人社) 3月:『萩原朔太郎詩集』刊行(第一書房) 12月:詩論集『詩の原理』刊行(第一書房)1700部 |

| 1929年 | 昭和4年 | 43歳 | 4月:『現代日本文学全集』第37巻に詩24編が収録される 7月:稲子と離婚、二児を伴い帰橋 9月:草野心平、萩原恭次郎らと往来 10月:アフォリズム集『虚妄の正義』刊行(第一書房) 11月:単身上京、赤坂区檜町(現・港区)のアパート乃木坂倶楽部に仮寓 12月:父密蔵発病、重態となり帰郷 |

| 1930年 | 昭和5年 | 44歳 | 7月:父死去 10月:妹アイとともに上京、牛込区市ヶ谷台町(現・新宿区内)に住居 |

| 1931年 | 昭和6年 | 45歳 | 5月:歌論集『恋愛名歌集』刊行(第一書房) 9月:世田谷区下北沢(現・世田谷区内)に母ケイ・二児・妹アイと住居 |

| 1932年 | 昭和7年 | 46歳 | 12月:詩人丸山薫を知る |

| 1933年 | 昭和8年 | 47歳 | 1月:世田谷区代田1丁目(現・世田谷区内)に自宅を新築、入居 6月:個人雑誌「生理」創刊 |

| 1934年 | 昭和9年 | 48歳 | 6月:詩集『氷島』刊行(第一書房)。 このころ中河与一を知る 7月:明治大学文科文芸科講師となり毎週1回詩についての講義を担当 |

| 1935年 | 昭和10年 | 49歳 | 4月:エッセイ集『純正詩論』刊行(第一書房) 10月:アフォリズム集『絶望の逃走』刊行(第一書房) 11月:小説『猫町』刊行(版画荘) |

| 1936年 | 昭和11年 | 50歳 | 「四季」の同人となる 3月:詩集『定本青猫』刊行(版画荘) 4月:新潮文庫版『萩原朔太郎集』(現代詩人全集)刊行 5月:随筆集『廊下と室房』刊行(第一書房) この年、特に各誌紙でのエッセイ随筆等の活動が盛んになる 雑誌・新聞等の掲載数は年間120点 |

| 1937年 | 昭和12年 | 51歳 | 2月:帰橋 3月:エッセイ集『詩人の使命』刊行(第一書房) 9月:エッセイ集『無からの抗争』刊行(白水社)、検閲で部分削除となる |

| 1938年 | 昭和13年 | 52歳 | 3月:エッセイ集『日本への回帰』刊行(白水社) 4月:大谷美津子と結婚(入籍せず) |

| 1939年 | 昭和14年 | 53歳 | 9月:詩集『宿命』刊行(創元社) 10月:室生犀星と旧制水戸高等学校で講演 |

| 1940年 | 昭和15年 | 54歳 | 3月:朔太郎編『昭和詩鈔』刊行(富山房) 7月:エッセイ集『帰郷者』刊行(白水社) 10月:エッセイ集『阿帯』刊行(河出書房) 12月:「『帰郷者』その他」で第4回透谷賞受賞 |

| 1941年 | 昭和16年 | 55歳 | 2月:東京放送局から「文芸雑感ー現代詩について」を放送 9月:風邪をこじらせ就床 10月:萩原朔太郎編『樋口一葉全集第5巻』刊行(新世社) |

| 1942年 | 昭和17年 | 5月11日肺炎のため東京の自宅で死去。享年55歳。 5月31日前橋・政淳寺萩原家墓地に埋葬 |

|

朔太郎橋 (平成16年9月11日) |

「朔太郎橋」と「ガス灯型照明」の設置趣旨

この橋は、前橋文学館と広瀬川河畔の緑道が一体となり「水と緑と詩のまち・まえばし」にふさわしい景観を形成し、併せて末永く市民に親しまれる憩いの場所となるよう整備しました。

高欄の模様は、広瀬川の流れと波を表現したもので、「文学友情の碑」として4枚の銘板を取り付けました。

ガス灯型照明は、前橋市の市制施行百周年を記念して寄付いただいた方々のご芳志を原資に、本市の更なる発展のシンボルとなるよう、市制百年の歩みを萩原朔太郎と彼が活動した時代に重ね合わせて表現したものです。

萩原朔太郎が憧れていたフランスの街並からガス灯を照明本体に、また、その時代に本市で盛んであった製糸産業から糸車を台座に、それぞれ意匠として取り入れ製作・設置しました。

平成5年9月

朔太郎橋の銘板より

朔太郎橋の銘板より

白秋来橋記念写真

大正4年1月 東照宮にて

右から3人目朔太郎、4人目北原白秋

|

萩原朔太郎記念館 (前橋市・敷島公園ばら園内) 左から、書斎、離れ座敷、土蔵です。 (平成16年9月11日) |

|

萩原朔太郎の生家離れ座敷 |

|

内部 |

詩人 萩原朔太郎生家離れ座敷

この建物はもと市内千代田町2丁目1番17号(もと北曲輪町69番地)の離れ座敷であった。

明治25年ごろ父密蔵氏がこれを建て、大正8年まで朔太郎が生家に住んでいたころ、北原白秋・若山牧水・室生犀星など、朔太郎の詩友の多くが来遊した座敷で、生家建物のうち最も記念的な部分として、広く朔太郎愛読者に親しまれてきたものである。

前橋市が朔太郎の実妹津久井幸子さんから寄付を受け、昭和54年12月ここに移し、文学遺跡として保存することにしたものである。

前橋市教育委員会

(説明板より)

|

萩原朔太郎の書斎 |

萩原朔太郎の書斎

この建物は、朔太郎がまだ独身時代の大正3年(29才)から同8年まで、書斎兼音楽室として愛用した建物を移築したものです。

当時市内曲輪町(現千代田町2丁目)の生家内裏手の土造塀付設の物置を、改造したもので、カーテン、椅子、卓子等の装飾、調度は洋風の極めてハイカラなものであり、すべて朔太郎の考案選定によることが、当時の日記にしるされています。

「月に吠える」の全作品と、「新しき欲情」「青猫」などの作品の多くはこの頃に作られたものであり、北原白秋、室生犀星などもこの書斎に通されました。

朔太郎はまた、この小部屋をゴンドラクラブと愛称して、マンドリンやギターの演奏、作曲にふけり、又マンドリンの教授に当り、ゴンドラ洋楽会(後の上毛マンドリン倶楽部)をも組織しました。

かように若い頃の朔太郎が、詩人として、音楽家として、情熱をこめた居室で、その遺跡として最も記念すべきものです。

建物所有者のご寄附により、昭和53年11月こゝに移築復原しました。

前橋市教育委員会

(説明板より)

|

旧萩原家の土蔵 この中に資料等が展示されています。 開館時間:午前9時〜午後4時 休館日:火曜日・年末年始 入館料:無料 |

|

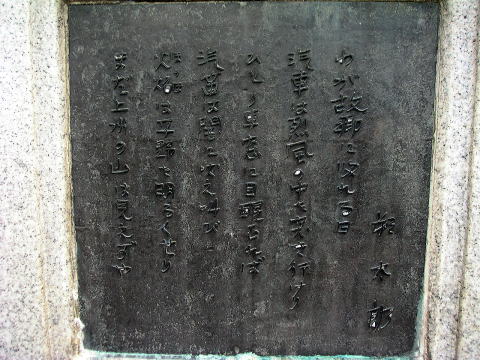

「帰郷」の詩碑 (前橋市・敷島公園ばら園内) (平成16年9月11日) |

萩原朔太郎・「帰郷」の詩碑

この詩碑は、昭和30年5月萩原朔太郎の13回忌に建立除幕された。

萩原朔太郎詩碑としては最初のものである。

敷島公園松林は、詩人が生前こよなく愛した地であり、前橋にあったころは、しばしば散歩に訪れた場所でもあった。

碑面の作品は詩集「氷島」に収録されているが、その冒頭6行を刻んだものである。

文字は詩人の自筆ペン書きを拡大したものである。

前橋市観光協会

(説明板より)

詩碑の碑面

詩碑の碑面

朔太郎

わが故郷に帰れる日

汽車は烈風の中を突き行けり

ひとり車窓に目醒むれば

汽笛は闇に吠え叫び

火焔ほのほは平野を明るくせり

まだ上州の山は見えずや

![]()

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||