![]()

平成20年11月19日

平成20年11月19日

天明2年4月11日(1782年5月22日)〜安政3年11月1日(1856年11月28日)

大分県日田市・桂林荘公園でお会いしました。

豊後国日田生まれ。

父は幕府代官所や諸藩の御用達商人・博多屋三郎左衛門貞恒。

筑前国」の亀井南冥・昭陽父子の塾に入ったが、結核を患い退塾して独学。

文化2年(1805年)儒者としてたつことを決意し、家業を弟に譲り、やがて開塾。

塾生が増加するにしたがい、家塾咸宜園かんぎえんを新築。

教育方針は学歴・年齢・家格を問わず万人に門戸を開いたため、塾生はのべ総数4600人に及び、高野長英・大村益次郎・羽倉簡堂らの俊才を輩出。

思想は敬天を主とし、老子や易などを含む独自のものである。

|

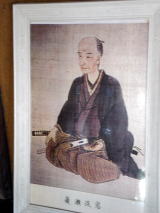

広瀬淡窓像 (大分県日田市豆田町7・桂林荘公園) (平成20年11月19日) |

碑文

江戸時代の末期豊後の西端天領日田に広瀬淡窓が開いた私塾咸宜園の名は広く知られ史蹟秋風庵を訪れる人も多い

しかし咸宜園の前身で若い淡窓が文化4年(1807)から約10年間病気とたゝかいながら門弟の教育に精進した桂林荘跡を訪れる人は稀である

この時にあたり市内東有田の菱川麻夫氏が精魂をこめて完成した広瀬淡窓先生の坐像寄贈を申し出られた

その志を受けて発起人一同はこの坐像を建設し桂林荘の名と共に淡窓先生の遺徳を顕彰せんとするものである

平成元年10月20日

坐像制作 菱川麻夫

日田市長 石松安次

広瀬本家 広瀬貞雄

豆田第一自治会長 宮川富美男

文化財調査委員 宿利博幸

日田市観光協会 伊藤豊明

|

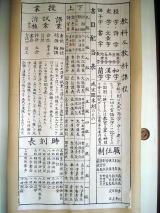

「休道の詩」の碑 (大分県日田市豆田町7・桂林荘公園) 昭和52年12月建之 日田市 (平成20年11月19日) |

|

「休道の詩」の碑 (大分県日田市豆田町7・桂林荘公園) 昭和52年12月建之 日田市 (平成20年11月19日) |

休道の詩

道いうことを休やめよ他郷たきょう苦辛くしん多おおしと

同袍どうほう友とも有あり 自おのずから相あい親したしむ

柴扉さいひ暁あかつきに出いづれば 霜しも雪ゆきの如ごとし

君きみは川流せんりゅうを汲くめ 我われは薪たきぎを拾ひろわん

(銘板より抜粋)

|

桂林荘跡 (大分県日田市豆田町7・桂林荘公園) (平成20年11月19日) |

桂林荘(桂林園)

廣瀬淡窓先生は、文化4年(1807年)26才のときに、この地に私塾桂林園をひらきました。

有名な「休道他郷多苦辛ゆうことをやめよたきょうくしんおし」の漢詩は、ここでつくられたものであります。

先生はここで、およそ10年間子弟の教育をされましたが門人がふえたので、今の淡窓2丁目に咸宜園かんぎえんを新築して移られたのであります。

日田市

(説明板より)

| 淡窓の生涯 |

遊学

淡窓は、幼少のころから聡明で学問を好み、6歳の頃より父について書道や四書の句読を教わったのち、寺の住職などから「詩経」の句読を習ったり、「文選」」などの講義を受け、10歳からは先生について本格的な漢詩を学んだ。

12歳の頃に、日田を訪れた勤王家の高山彦九郎から「一日に百首の漢詩を作る才子」だと賞賛されている。

16歳の時、福岡の亀井南冥・昭陽父子の亀井塾に入門して学問・詩作に励み学力を大いに伸ばすが、18歳の暮に大病を患い、やむなく退塾し日田に帰省した。

桂林荘開塾

療養生活の傍ら近所の子供に教えていたが、24歳の時に、教育をもって身を立てる決心をして豆田の長福寺学寮を借りて私塾を開いた。

入門者はわずか2名であったが、師弟3人で寝食を共にして勉学に励んだ。

やがて入門者も増え、豆田下町の大坂屋の裏屋を借りて「成章舎」とした。

26歳の時、知り合いの商家から土地の提供と援助を受け豆田裏町に塾舎を建設、「桂林荘」と名付け、塾生とともに移り住んで教育に従事した。

29歳の時結婚したが、子に恵まれなかった。

咸宜園

36歳の1817年(文化14)に、郊外の堀田村の伯父の住居である「秋風庵」の隣接地に「桂林荘」を移築、住居を建てて転居し、のち「咸宜園」と称した。

年々塾生も増え、この地で生涯、塾教育に専念した。

淡窓42歳の時、子のなかった淡窓は25歳年下の末弟の謙吉(広瀬旭荘)を養子にして塾の後継者とすることとし、49歳の時に塾主を譲った。

しかし、郡代の塩谷大四郎と謙吉との間がうまくゆかず、塾運営について郡代の干渉・介入を受けることとなった。

このため、塾は一時衰えるが、54歳の時に塩谷郡代が解任、江戸に召還され、謙吉も大坂等へ遊学することとなったため、翌年から淡窓が再び塾政を執った。

淡窓は塾再建に力を入れ、塾の教育内容に工夫を加えるなどしたため、やがて塾勢も回復し、以前にも増して塾生が増えていった。

晩年

61歳の時、幕府より永世苗字帯刀の恩命を受けた。

60歳代前半には大村藩と府内藩(大分)から、それぞれ2回の招聘を受け藩校に赴いて講義を行った。

63歳のとき、塾の都講(塾頭)であった矢野範治(広瀬青邨)を養子として塾を継がせ、のち、謙吉(旭荘)を弟位に復して、謙吉の子孝之助(広瀬林外)を養子とした。

淡窓は、1856年(安政3年)病のため75歳の生涯を閉じ、門人は「文玄先生」と諡し墓所「長生園」に葬られた。

淡窓の塾教育は、実に50年余に及んだのであった。

(引用:学習滞在型観光推進協議会発行 『広瀬淡窓と咸宜園』 平成19年3月発行)

| 1782(天明2) | 1歳 | 4月豆田魚町で広瀬三郎右衛門の長男として出生 | |

| 1787(天明7) | 6歳 | 松平定信、老中筆頭になる | |

| 1788(天明8) | 7歳 | 父に『孝経』の句読を受ける | 1783〜88・天明の大飢饉 |

| 1789(寛政1) | 8歳 | 長福寺法幢上人に『詩経』の句読を受ける | |

| 1791(寛政3) | 10歳 | 松下西洋に漢詩を学ぶ | |

| 1792(寛政4) | 11歳 | 林子平、海国兵談の筆禍 | |

| 1793(寛政5) | 12歳 | 高山彦九郎自殺(47歳) | |

| 1795(寛政7) | 14歳 | 4月佐伯に遊学 | 高橋至時、天文方になる |

| 1797(寛政9) | 16歳 | 1月福岡亀井塾に入塾 | |

| 1799(寛政11) | 18歳 | 12月大病により亀井塾を退塾・帰郷 | |

| 1800(寛政12) | 19歳 | 病状きわめて悪化(三大厄の一) | 伊能忠敬、蝦夷地を測量 |

| 1801(享和1) | 20歳 | 長久保赤水没(85歳) 細井平州没(74歳) |

|

| 1805(文化2) | 24歳 | 3月長福寺学寮で開塾 8月転居し成章舎を開塾 |

|

| 1807(文化4) | 26歳 | 6月桂林荘を新築して移転開塾 11月伝染病の大病(三大厄の一) |

|

| 1808(文化5) | 27歳 | 間宮林蔵、樺太探検 | |

| 1810(文化7) | 29歳 | 9月合原ナナ(20歳)と結婚 | |

| 1811(文化8) | 30歳 | 村田春海没(66歳) | |

| 1813(文化10) | 32歳 | 尾藤二洲没(69歳) 蒲生君平没(46歳) |

|

| 1817(文化14) | 36歳 | 3月桂林荘を移築し咸宜園を開塾 10月塩谷郡代日田着任 |

杉田玄白没(85歳) |

| 1818(文政1) | 37歳 | 11月頼山陽が来訪 | 伊能忠敬没(74歳) |

| 1820(文政3) | 39歳 | 浦上玉堂没(76歳) | |

| 1821(文政4) | 40歳 | 塙保己一没(76歳) | |

| 1825(文政8) | 44歳 | 2月田能村竹田来訪 4月『敬天説』脱稿、大病(三大厄の一) |

異国船打払い令 |

| 1827(文政10) | 46歳 | 頼山陽、日本外史を出す | |

| 1828(文政11) | 47歳 | 5月『約言』脱稿 | シーボルト事件 |

| 1829(文政12) | 48歳 | 松平定信没(72歳) | |

| 1830(天保1) | 49歳 | 3月旭荘に塾主を譲る | 徳川斉昭、水戸藩政改革 調所広郷、薩摩藩財政改革 |

| 1831(天保2) | 50歳 | 4月官府の難(塩谷郡代の塾介入)始まる | 十返舎一九没(67歳) |

| 1832(天保3) | 51歳 | 頼山陽没(53歳) | |

| 1834(天保5) | 53歳 | 水野忠邦、老中となる | |

| 1835(天保6) | 54歳 | 7月『万善簿』の開始 8月塩谷郡代解任・江戸召還 |

田能村竹田没(59歳) |

| 1836(天保7) | 55歳 | 4月再び塾政を執る(旭荘東遊する) | 天保の大飢饉 |

| 1837(天保8) | 56歳 | 9月『遠思楼詩鈔 初編』出版 | 大塩平八郎の乱 大塩平八郎自害(46歳) |

| 1838(天保9) | 57歳 | 10月『析玄』脱稿 | 緒方洪庵、南学塾を開く |

| 1839(天保10) | 58歳 | 蛮社の獄 | |

| 1840(天保11) | 59歳 | 8月『迂言』脱稿 | 全国人口調査 |

| 1841(天保12) | 60歳 | 8月馬関(下関)旅行をする 11月『義府』脱稿 |

高島秋帆、砲術を試みる 渡辺崋山自殺(49歳) |

| 1842(天保13) | 61歳 | 9月大村藩の招聘で出講 11月長崎に遊ぶ 12月幕府より永世苗字帯刀を許される |

倹約令 |

| 1844(弘化1) | 63歳 | 6月青邨を養子にし塾務を執らせる 9月府内藩の招聘に応じ出講 |

間宮林蔵没(70歳) |

| 1845(弘化2) | 64歳 | 2月再び大村藩へ出講 4月再び長崎に遊ぶ 5月再び府内藩に出講 |

|

| 1847(弘化4) | 66歳 | 天草農民一揆 | |

| 1848(嘉永1) | 67歳 | 1月『万善簿』一万善達成 | 佐久間象山、大砲を鋳造 滝沢馬琴没(82歳) |

| 1849(嘉永2) | 68歳 | 4月『遠思楼詩鈔 二編』出版 | 葛飾北斎没(90歳) |

| 1850(嘉永3) | 69歳 | 高野長英自殺(47歳) | |

| 1853(嘉永6) | 72歳 | ペリー、浦賀に来航 | |

| 1854(安政1) | 73歳 | 1月『論語三言解』脱稿 1月勘定奉行川路聖謨と会見 |

日米和親条約 日英・日露和親条約 |

| 1855(安政2) | 74歳 | 江戸大地震 藤田東湖、圧死(50歳) |

|

| 1856(安政3) | 75歳 | 11月病没、長生園に葬らる | 二宮尊徳没(70歳) |

(参考:学習滞在型観光推進協議会発行 『広瀬淡窓と咸宜園』 平成19年3月発行)

|

生家(広瀬宗家) (大分県日田市豆田町9−7・廣瀬資料館) (平成20年11月19日) |

|

生家(広瀬宗家) (大分県日田市豆田町9−7・廣瀬資料館) (平成20年11月19日) |

|

内部 (廣瀬資料館) 内部の写真撮影が出来るのはここだけです。 (平成20年11月19日) |

掛屋かけやと日田金ひたかね

掛屋とは、幕府・各藩の公金の出納・管理を担当し、幕府・各藩の必要に応じてこれを送金するのを業務としました。

広瀬家は久兵衛、源兵衛の二代にわたり掛屋をいとなみました。

日田の商人は、豊、肥、筑の各地から、米、菜種、紙、タバコなどの物産を自由に集め、中津から船で上方へ運び、戻り荷に綿などを積んで帰って、これらを各地へ販売する商業を盛んに行って、次第に富を蓄積していった。

そのかたわら日田商人は、御用達といって、代官所と各藩との公用を取り次ぐ役目も受け持っていた。

そのうちの最も有力な商人が掛屋に選ばれた。

掛屋は、代官所に入る年貢米や物産等を販売し、その代金などの公金を保管する役目であった。

折から、財政難にあえぐ九州諸藩は日田商人の富裕さに目をつけて、借財を申し入れた。

日田の掛屋は、求めに応じて諸藩に貸付けたが、その貸金には、郡代の威光によって貸倒れがなかったので、莫大な利益が生まれた。

その貸金のことを“日田金”と呼んだが、これにより日田は全国でも屈指の経済的繁栄を見ることが出来た。

廣瀬家の系図

その先祖は、武田信玄の家臣、廣瀬郷左衛門の弟たる将監正直であると伝えられ、正直の後、五左衛門貞昌に至って18歳の延宝元年(1673)に、筑前博多より日田に移る。

豆田魚町に住居を構え、屋号を堺屋とし、後に博多屋と改める。

廣瀬家の人々はいずれも非凡の才幹であって、家門の光彩を放っているが、わけても月化、桃秋、淡窓、秋子、久兵衛、旭荘、青邨、林外の八偉賢を世に送った。

(廣瀬資料館リーフレットより)

日田の先哲 廣瀬家の先哲八人

【廣瀬月化げっか】

商家博多屋(廣瀬家)に生まれる。

江戸時代中期の俳人として著名。

月化の時代明和6年(1769年)廣瀬家は、江戸幕府から初めて諸藩御用達を命ぜられる。

【廣瀬桃秋とうしゅう】

月化の弟で俳人。

淡窓の父。

後に家業を継ぐ。

【廣瀬淡窓】

儒学者・教育者。

敬天思想を持ち教聖といわれる。

江戸後期九州山間の日田に、全国から3千有余人の塾生が集い、子弟共に相親しみ学んだ私塾「咸宜園」を創設。

明治維新後の日本教育界に歴史的多大な影響を与えた。

【廣瀬秋子ときこ】

病気がちの兄淡窓の心からなる健康と大成を願うも若くして若くして病死。

淡窓より孝悌烈女の名を贈られた。

【廣瀬久兵衛きゅうべえ】

経世家。

淡窓の次弟。

淡窓にかわり家業を継ぐとともに、西国筋郡代塩谷大四郎の信任を得て、日田小ヶ瀬井出の開鑿かいさくなどとともに、府内藩や福岡藩等に出向き、新田開拓事業、治水、殖産工業、財政立て直しなどを行った。

【廣瀬旭荘きょくそう】

儒学者・詩人。

淡窓の末弟だが養子となり学問に専念。

若くして咸宜園を継いだ。

【廣瀬青邨せいそん】

儒学者。

幕末の動乱期に淡窓の義子となり咸宜園を継いだ。

又、幕府の長州征伐失敗後、大政奉還、王政復古、さらに慶応4年(明治元年)倒幕戦争の開始と歴史が大きく動く時、抗戦姿勢の西国筋郡代窪田次郎右衛門に対し天下の形勢を進言。

日田からの立ち退きを実現させた。

【廣瀬林外りんがい】

儒学者。

旭荘の長男だが淡窓の嗣子ししとなり、明治初期の最も困難な動乱期、御一新の世に咸宜園を継ぎ、塾経営の立て直しを行った。

この先哲八名は『廣瀬八賢』ともいわれている。

日田市教育委員会

(説明板より)

|

廣瀬資料館・1号館 (大分県日田市豆田町9−7・廣瀬資料館) (平成20年11月19日) |

|

廣瀬資料館・2号館 (大分県日田市豆田町9−7・廣瀬資料館) (平成20年11月19日) |

案内

入場料:大人300円

開館時間:午前9時〜午後5時(年中無休)

(平成20年11月訪問時)

|

長福寺 (大分県日田市豆田町5−13) (平成20年11月19日) |

|

長福寺・本堂 (大分県日田市豆田町5−13) (平成20年11月19日) |

長福寺ちょうふくじ本堂

日田市豆田町53番地

当寺は、天正12年(1584)に武内山城守によって開山されたと伝えられ、寛永14年(1637)に現在の地に遷った。

寛文9年(1669)に建造された本堂は、江戸時代前期から後期に至る平面及び装飾の変遷過程がわかり、真宗しんしゅう寺院建築の様式や技法をよく残している。

西本願寺旧本堂の西山別院と類似した建築様式をもった全国的にも貴重な建築物である。

長福寺はほかにも江戸時代の古い建造物群を残す天領日田の代表的寺院である。

○鐘楼しょうろう 安永6年(1777)

○常燈明堂じょうとうみょうどう 享保11年(1726)

○経蔵きょうぞう 享保20年(1735)

○山門さんもん 19世紀前半

○燈篭とうろう 元禄13年(1700)

広瀬淡窓の自伝「懐旧楼筆記かいきゅうろうひっき」によると、長福寺は淡窓が幼少のときに学び、24歳のとき「長福寺学寮がくりょう」を借りて初めて開塾したところとしても知られている。

平成18年7月5日 国指定重要文化財

日田市教育委員会

(説明板より)

|

咸宜園跡 (大分県日田市淡窓2−2−13) (平成20年11月19日) |

史跡 咸宜園かんぎえん跡

ここは、幕末の儒者じゅしゃ廣瀬淡窓(1782年〜1856年)の私塾咸宜園のあとである。

淡窓は、文化2年(1805年)24才の時、豆田町の長福寺を借りて開塾したが、2年後に桂林荘けいりんそうを中城川の側に建ててそこに移った。

その後、文化14年桂林荘をこの地に移し、新あらたに咸宜園と名づけた、以来、旭荘、青邨、林外等に承けつがれ、明治30年までの90年間に、全国から集まって来た約4,800人の子弟を教授した所である。

当時は道を挟んで西側に考槃楼こうはんろうなどの西塾があり、東側の東塾には、この秋風庵しゅうふうあんの外、心遠処しんえんしょ、遠思楼えんしろう、講堂などが建ち並んでいた。

遺構としては、秋風庵と遠思楼及び西塾の車井戸のみが残っている。

秋風庵は、淡窓の伯父月化(俳人)が天明元年(1781年)に建築したもので、東西8間半、南北3間半、東南に2階を持つ草葺の建物である。

淡窓は安政3年(1856年)ここで没した。

現在でも秋風庵のまわりは、その頃の形態をとどめており往時をしのぶことが出来、学術上の遺跡として重要な文化財である。

昭和7年7月22日国の史跡に指定されている。

平成13年3月 日田市教育委員会

(説明板より)

|

|

| 西塾 | 東塾 |

| 絵図は、塾生の話をもとに描いたもの【大正2年(1913年)】 画師 長岡永邨 (説明板より) | |

|

秋風庵 (史跡・咸宜園跡) (平成20年11月19日) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 咸宜園の教育 |

塾の変遷

1805年(文化2)に長福寺学寮を借りて開塾以来、淡窓が、亡くなるまでの約50年間塾主として運営し、その後、淡窓の養子や門人によって引き継がれ、1897年(明治30)に閉塾するまで92年間存続した。

塾生が増えるにつれて、「成章舎」「桂林荘」「咸宜園」と名称も変わり、塾舎、講堂も建て増して規模を拡大していった。

塾主

広瀬淡窓が1805年(文化2)から1855年(安政2)までの50年間実質的に塾主を務めた。

この間一時、1830年(天保1)から1836年(天保7)までの間は、塾主が養子の広瀬旭荘となるが、塾政は淡窓が執っていた。

その後、淡窓の養子となった広瀬青邨が1855年(安政2)から1862年(文久2)まで、淡窓の養子(旭荘の実子)の広瀬林外が1862年(文久2)から1872年(明治2)まで塾主を務めた。

その後は、1872年(明治2)以降、閉塾となる1897年(明治30)まで、門人たちによって次々と引き継がれた。

塾生数

入門簿によると、92年間で4,617名となっており、全国64ヶ国(下野など4ヶ国を除くのみ)からあまねく塾生が集まっている。

淡窓が塾主であった50年間では、3,081名となっている。

ただし、入門簿には短期滞在の塾生などは記録されていないため、実質的には6,000名前後であっただろうと言われている。

在塾生数の最高は、淡窓晩年の1853年(嘉永5)の233名である。

(引用:学習滞在型観光推進協議会発行 『広瀬淡窓と咸宜園』 平成19年3月発行)

| 教育の特色 |

三奪法

入門時に、それまでの学歴・年齢・身分の三つを奪い、すべての人を無級からスタートさせるものである。

月旦評

成績によって無級から九級までの等級の席次で評価し、毎月発表するものである。

「月旦評」とは、月の初めの評価という意味で、学力を客観的に評価して級位に位置づけ、それを公表することによって、塾生の学習意欲を起こさせ勉学に励ませるものである。

各級は上下に分かれ、無級を入れて19段階のものであった。

職任(職務分担)

実社会での実務の修練として、寄宿舎・塾での共同生活を重視し、全員に職任を与え、協調性や社会性、そして互いの友情を育んでいこうとするものである。

塾生で自治組織を組織させた。

塾の共同生活では規則正しい生活を実践するため、厳しい規則類を設けていた。

塾生活の統制を図るものであるが、血気盛んな青少年を正しく教え導いて行くには「教える」だけでなく「治める」ことが前提であるという淡窓の永年の経験に基づくものである。

個性尊重

淡窓自身の学風・思想を門生に強制せず、志望に応じ自由に他の塾に遊学させるなど塾生の個性と自主性を尊重した。

この点がこれまでの他の漢学塾とは異なる特徴である。

「咸宜」とは「ことごとく皆よろしい」の意であり、有名な「いろは歌」にも「鋭きも鈍きも共に捨てがたし、錐と槌とに使い分けなば」と詠んでいる。

情操教育

「詩は情を述べるもの」という考えで、人情の分かる思いやりのある人間の育成には詩作が最も効果があるということで重視し、塾生に奨励したものである。

| 政治家 | 大村益次郎(兵部大輔) |

| 長三州(文部大丞) | |

| 松田道之(東京府知事) | |

| 島惟精(茨城県令・元老院議員) | |

| 中村元雄(内務次官・貴族院議員 | |

| 科学者 | 上野彦馬(写真術の創始者) |

| 山本晴海(砲術家) | |

| 蘭学者 | 岡研介(シーボルト鳴滝塾塾頭) |

| 武谷祐之(福岡藩侍医) | |

| 高野長英(蘭学者) | |

| 儒学者 | 中島子玉(佐伯藩藩校教授) |

| 劉石舟(学習院詩文史) | |

| 谷口藍田(鹿児島藩藩校教授) | |

| 阿部淡斎(府内藩儒) | |

| 井上直二郎(私塾柳園塾主宰) | |

| 恒遠頼母(私塾遠帆楼主宰) | |

| 重富健助(私塾三楽学舎主宰) | |

| 田代潤卿(久留米藩藩校教授) | |

| 秋月橘門(佐伯藩藩校教授・葛飾県知事) | |

| 楠本瑞山(儒学者) | |

| ほか、僧侶・歌人・画家・文人・医家・勤王家など | |

| 淡窓時代以降の門人 | 清浦奎吾(内閣総理大臣) |

| 横田国臣(大審院長) | |

| 河村豊洲(海軍軍医総監) | |

| 朝吹英二(三井財閥・王子製紙会長) など | |

| 淡窓の思想 |

淡窓の学問的態度

自主的な態度

学問は、人に知られたり褒められたり、出世などのために学ぶのではなく、自分の修養のために学ぶのだとしている。

本文主義

淡窓はひどい眼疾のため、書物の注釈の細かい文字を読むのが困難で、やむなく大きな文字の「本文」のみを熟読したが、これにより人の解釈に惑わされず、瞑目静座の中で深い思索を行い、独自の思想を形作っていった。

実学主義

多くの学者が訓話考証の学、つまり学問のための学問に傾斜しがちな中で、日常の生活や生き方に役立つ学問をめざした。

主要著作

『約言』(1828年)

『書経』などに基づき、天命論・禍福応報論を展開したもので、最後まで手を加えていたため、生前には出版されていない。

万物の根源、宇宙の主宰者の存在を「天」としてとらえ、「天」を常に慕い畏れ、「天」の教え示すところを実践するのが人の道であり、「敬天」の姿勢を持たねばならないと説く。

『析玄』(1838年)

『老子』に基づき、制数論を論じたものである。

『義府』(1841年)

『易経』に基づき、陰陽の理と窮理論を展開したものである。

『迂言』6編(1840年)

儒学のめざす、「経世済民(理想的な政治を行って、民衆の苦労を救うこと)」として、政治に対する具体的な提言を行ったもの。

淡窓59歳のもので、藩(国)の君主・臣下・庶民の在り方を論じ、改革を提言している。

淡窓によると、肥前大村侯、伊予大洲侯、奥州白河侯などが読んでおり、老中水野忠邦にも献本されたという。

『論語三言解』(1854年)

73歳のとき、府内侯の求めに応じ、海防策・国防策について論じたものである。

前年(1853)に米のペリーが浦賀に来航し、このころ米・英・露・仏の軍艦が通商を求め頻繁に来航していた背景がある。

「万善簿」

善行の実践の記録簿である。

54歳のとき、日録に記録を始め、12年7ヶ月後の67歳のときに一万善を達成する。

引き続き記録を73歳まで続け6,125善を記録している。

記録は、善行(○)と悪行(●)の数を、月毎に差し引きして集計し、それを通計して一万善を目指すものである。

(抜粋・引用:学習滞在型観光推進協議会発行 『広瀬淡窓と咸宜園』 平成19年3月発行)

|

遠思楼 (咸宜園跡) (平成20年11月19日) |

遠思楼 えんしろう

史跡咸宜園跡の一角に建つこの二階屋は、嘉永2年(1849)広瀬淡窓が68歳のときに書斎として建てられ、遠思楼と名づけられた。

淡窓はこの楼を好んで使い、階下は書庫とし眺望のよい階上では読書や思索のほか門弟や知人たちと詩会を催し、月や雪をめでて小宴や談話を楽しんだりした。

明治維新以降塾の衰退によって、明治7年(1874)には中城川畔に移され、多少の改修を加え民家として使われていた時期もある。

昭和29年(1954)には、淡窓忌百年祭の記念事業として淡窓の居宅である「秋風庵」の裏に還された。

老朽化に伴い、文化庁の補助を受けて保存修理工事が行なわれ、平成13年、往時の場所に素朴なたたずまいが復原された。

淡窓の漢詩集「遠思楼詩鈔」は、この建物に由来しこの楼の名を世に知らしめている。

日田市教育委員会

(説明板より)

|

|

|

|

【利用案内】

■交通 JR九大線 日田駅下車 徒歩約10分

■観覧時間 午前10時〜午後4時

■観覧料 無料

■休み 月曜日(祭日等の場合は翌日が休み、3月は休みなし)・年末年始(12月29日〜1月3日)

(平成20年11月現在)

|

咸宜園井戸と歌碑 (ろうきん日田支店の隣) (平成20年11月19日) |

|

咸宜園井戸と歌碑 (ろうきん日田支店の隣) (平成20年11月19日) |

咸宜園井戸と歌碑

広瀬淡窓の私塾「咸宜園」は、道を挟はさんで東と西にわかれてあった。

この井戸は西塾の北隅にあったもので、当時のままの姿にのこされている。

井桁いげたの石の一部が擦すりへってくぼんでいるが、釣瓶つるべで水を汲みあげて使っていた咸宜園の、生活の一端をしのばせる。

井戸の前の碑は、元大分大学学長花田大五郎(比露思)氏の、淡窓を敬仰して詠んだ短歌を刻む。

昭和42年、日田市名誉市民故井上正之氏がこの一劃を整備し、歌碑の建立とともに日田市に寄贈されたものである。

日田市文化財調査委員会

贈 日田ライオンズクラブ

(説明板より)

|

文玄廣瀬先生之墓 (大分県日田市中城町・長生園) (平成20年11月19日) |

広瀬淡窓墓

日田市中城町70番の2ほか

幕末の儒者広瀬淡窓は天明2年(1782)豆田町に生まれた。

文化4年(1807)26歳で「桂林荘けいりんそう」を開塾し、同14年(1817)にこれを移築して「咸宜園かんぎえん」と改称した。

以後、旭荘きょくそう、青邨せいそん、林外りんがい、濠田ごうでん等に受け継がれたこの塾では、約90年間で全国66カ国から門弟が集まり、その数は4千8百人を数える。

淡窓は安政3年(1856)75歳、秋風庵で没したが生前、この地に墓地を選んでおり、長生園ちょうせいえんという。

淡窓一門がここに眠る。

中央の「文玄ぶんげん広瀬先生の墓」と刻まれたのが淡窓の墓で、右側の「文靖ぶんせい」が林外、「文敏ぶんびん」が旭荘、「文通ぶんつう」が青邨、「文圓ぶんえん」が濠田の墓である。

そのほかは、各夫人と夭逝した子供たちの墓である。

北西隅の「文玄先生之碑」は、淡窓の没した翌年に建てられた墓碑である。

その碑文は、淡窓が生前自ら作った文を、没後旭荘が謹書して碑石に刻ませたものである。

この墓碑銘の末尾には「我が志を知らんと欲すれば我が遺書を視よ」と記してある。

昭和23年1月14日 国史跡指定

日田市教育委員会

(説明板より)

|

墓所 (長生園) (平成20年11月19日) |

|

文玄先生之碑 (長生園) (平成20年11月19日) |

|

長生園 (大分県日田市中城町70番の2、70番の3、71番地) (平成20年11月19日) |

史跡 長生園

この墓地の前に、長生園という小亭があったのにちなんで名づけられた墓所で、淡窓の外、旭荘、青邨、林外、濠田等、淡窓一家を葬むる所である。

墓側の文玄先生碑は淡窓が生前自から撰したもので、書は旭荘である。

淡窓病没の翌年、安政4年(1857年)林外によって建てられたものである。

昭和23年1月14日

文部省

(説明板より)

|

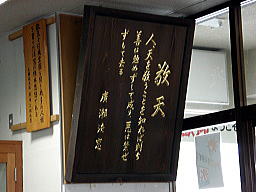

敬天 (日田駅・待合室) 人、天を敬うことを知れば、即ち善は勉めずして成り、悪は禁ぜずして去る (平成20年11月19日) |

|

JR日田駅 (平成20年11月19日) |

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||