(台南駅・台南地方法院・台南市警察局・国立台湾文学館・国立成功大学博物館・烏山頭ダム)

| 平成25年(2013年)3月2日・第2日目 |

2日目・・・

朝食を食べていたら、“ヨコヤマさん”が台南駅を見に行って来たと言う。

“コウノさん”も見てきたと言う・・・

あらあら・・・皆さん、早起きして・・・さすがは行動が早い。(笑)

朝食後、出発まで時間があるので、早速、一人で台南駅を見に行く事にする。

時刻は午前7時半・・・・

|

|

|

|

| 台南駅(台南車站) | |

在来線の「台南駅」は、レトロな建物である。

こういうの・・・好きなんだよなぁ~(喜)

日本統治時代の明治33年(1900年)に台湾総督府がここに駅を設置したらしい。

当時は、どういう駅舎だったのかは知らないが・・・

昭和7年(1932年)から4年もの歳月をかけて改築したのが、今の駅舎のようである。

ルネサンス様式の建物である。

左右対称を重視し、円柱やアーチ、壁には絵画や模様を施すのが「ルネサンス様式」の特徴だったかな?(笑)

「コロニアル風」という表現もある。

“コロニアル”は、「植民地」という意味のスペイン語が語源だそうで・・・

スペイン統治時代の白くてベランダが付いている建物を「コロニアル様式」などと呼んだりしている。

中央に玄関があって、窓は大きく左右対称、柱は円柱だったかな?(笑)

ん?

そうなると、まさしく白亜の駅舎だから・・・これは「コロニアル」?

ルネサンスとコロニアルが混じったもの?

いや、もしかして、これは「ネオ・ルネサンス式」と呼ぶべきか?

どれが正しいんだろ?

|

駅舎の正面入り口 |

|

|

|

|

| 改札口 | |

|

切符売り場 |

|

|

|

|

| 駅舎構内 | |

なんというか・・・懐かしいというか・・・レトロな雰囲気がなんとも良い!

なんとなく、雰囲気が昔、見に行ったことのある九州の門司港駅に似ている感じがした・・・

|

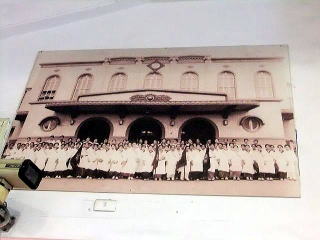

柱の上のほうには、日本統治時代の古い写真が何枚も飾られていた。 婦人会らしき方々や、日本軍のどこかの部隊などの集合写真・・・ 改築当時のこの駅舎と駅前のロータリーが写っている写真など・・・ これもまた良いなぁ~ |

|

|

| 展示されていた古写真 | |

|

|

| 現在の駅舎 | |

ワクワクしながら駅舎の内部を散々見て回っていたので、待合席の乗客たちから奇異な目で見られてしまった。(笑)

駅舎を出て周囲をグルリと見て回ってみる。

と・・・・銅像を発見!

|

|

| 駅前ロータリーに建つ銅像 | |

銅像好きの私としては是非とも近づいて写真を撮りたいものだと思ったが・・・

ロータリーに渡る横断歩道が・・・ない!(涙)

しかも目の前には、警察署がある。

う~ん・・・警官の前で車道を渡っていいものか・・・(汗)

もし、逮捕されても、アホな日本人観光客を演じれば許してもらえるかな?(大笑)

|

駅前の警察署に停まっていた台湾のパトカー |

意を決して車道を渡ることにしたが・・・

これがなかなか難しい・・・(苦笑)

直進、左折、右折、ロータリーを1周する車・・・

信号を見ていても、どの車線の車がどう動くのかがわからないのである!

それに加えて、信号を無視(?)して突っ込んでくるバイクがいるのだから、渡るタイミングを図るのが大変!

右見て、左見て、また右見て、左見て・・・いつまで経っても恐くて渡れない!(大笑)

しばらくキョロキョロして・・・ようやく小走りに渡る!

|

駅前ロータリーに建つ「鄭 成功」の銅像 |

この銅像は、「鄭 成功(てい・せいこう)」という人の銅像である。

この人には日本人の血が流れている。

母親が日本人で、日本の平戸で生まれ幼少期を平戸で育っている。

寛永元年(1624年)のことである。

その後、中国に渡り、清に滅ぼされそうになっている明の肩を持ち抵抗運動に参加するが大敗・・・

台湾に渡り、当時、台湾を占拠していたオランダ人を駆逐して、態勢を立て直そうとしていたが、台湾で死去した。

なんか・・国共内戦に敗れ、台湾に逃れてきた蔣介石とダブるが・・・(笑)

鄭 成功は、台湾の発展の基礎を作った、民族的英雄だとされている。

台南市には、この人の息子が作った父親を祀った廟があるらしいから、多分、駅前に銅像が立っているのだろう。

この銅像の後ろに回ったら・・・・ギャッ!

人間のウンチが!(驚)

しかも、一つや二つではない・・・

しかし、英雄の銅像の足もとに排便をするとはねぇ~

駅の方から丸見えだと思うんだけど・・・

台湾人(中国人?)は、どういう神経しているんだろう?(唖然)

嫌なものを見てしまったので・・・散策をやめてホテルに戻ることにした。

再び勇気を鼓舞して道路を渡る・・・(苦笑)

|

私が泊まった「台南大飯店」 |

|

私の部屋から、台南駅のほうを撮影する。 あ~・・・ここから良く見えるんだ・・・と帰る時になってから気が付いた。(大汗) |

時刻は8時20分・・・

出発まで、あと10分しかない・・・

急いで荷物をまとめてロビーに下りる。

室内は禁煙なので、外で一服・・・と思ったら・・・その時間がない!(涙)

みなさん、すでにバスに乗られている。

人員点呼・・・

我が班は更に2つに分かれ、“ヨコヤマさん”を班長に、“コウノさん”と私の3名で1班を構成することになった。

で・・・私は“ヨコヤマさん”を「班長殿!」と呼ぶことにしたが、そのうち「小隊長殿!」と変えた。(大笑)

「小隊長殿!人員点呼!イチ!ニ!サン!」・・・「3名揃っております!異常なし!」(笑)

3名しかいない班なので・・・人員点呼は簡単である。(大笑)

これには“コウノさん”がニヤニヤ笑う。

どうせ旅をするなら楽しく旅をしなくちゃねぇ~(大笑)

私は、ふざけるのが大好きなのである。(笑)

午前8時半、ホテルを出発・・・

まずは、市内の日本統治時代の建物の見学である。

|

|

| 臺灣臺南地方法院 | |

『台南地方法院』・・・台南地方裁判所である。

日本統治時代も、裁判所だったらしい。

ドーム屋根の上に屋根があるのは、修復中の仮設屋根なのか、それとも保護のための常設の屋根なのか・・・

特徴あるドーム部分がよく見えなくて残念である。

次が・・・『台南市警察局』

日本統治時代も警察署だった建物である。

|

|

|

|

| 臺南市警察局 | |

が・・・なぜか閉まっている・・・

今日はお休みなのか?

いやぁ~警察署に“休館日”があったらおかしいでしょ。(笑)

現在は使われていないのかな?

それにしても、いいデザインだよなぁ~

日本統治時代に日本が建てた赤レンガの建物・・・・

こういう建物、好きなんだよなぁ~

現代の建築は面白くない・・・(苦笑)

|

警察署の駐車場で見かけた標識 |

日本では『障害者』と表記されるが、台湾では『残障』である。

考えてみれば・・・『障害』というのは、ちょっと気になる“文字”である。

本人に対して“害”があるという意味なのか・・・

うがった見方をすれば、障害のある人は周囲の人に“害”を与えているというのか・・・

“害”という文字が、ちょっと引っかかるかも・・・

私は障害者の端くれだから、敢えて書かせてもらうけど・・・・

台湾の表記・・・『残障』は、もしかしたら適切な言葉かもしれない。

いわゆる日本で言うところの“障害”が残っている・・・という意味でしょ?

こちらのほうが、日本よりいいかも・・・

この『台南市警察局』の建物の道路を挟んだ向かい側に赤レンガの洒落た建物が・・・

|

|

|

|

| 國立台灣文學館 | |

現在は『国立台湾文学館』となっている、日本統治時代は『台南州庁舎』だった建物である。

建築家・森山松之助の作品で、大正5年(1916年)に造られた建物である。

平成9年(1997年)に修復が開始、平成15年に修復が完了して、文学館として利用されることになったようである。

こういう重厚な建物・・・好きだなぁ~(喜)

続いて向かったのは、『国立成功大学』・・・・

なんでここに行ったのかは、よく知らない。(大笑)

|

|

|

|

| 成功大學博物館 | |

どうも、この大学の『成功大学博物館』のところの門が、日本統治時代の遺跡らしい・・・

(よく知らないけど・・・)(笑)

この『成功大学』の“成功”は、勿論、台湾の英雄、鄭成功(てい・せいこう)の名が由来である。

『国立成功大学』は、日本統治時代に台湾総督府が昭和6年(1931年)に設置した『台南高等工業学校』が前身だそうである。

初代校長は、若槻道隆という長野県出身の教育者。

どうも日本では著名ではない方のようである。

日本は、台湾に優秀で実力のある人材を送り出していたのだから、この方も、相当の人物だと思うのだが・・・

こういうところが日本の歴史教育の拙いところではなかろうか?

なんで顕彰しないのだろう?

若槻初代校長は、私が生まれる1年前・・・昭和34年(1959年)に日本でお亡くなりになっているようである。

|

たまたま見かけた「看板」 『牙醫』って・・・ 日本で言うところの『歯科医』ということだろうか? 「歯」じゃなくて「牙」? 台湾人には“牙(きば)”があるのか?(大笑) |

今度は、少し郊外へ移動・・・

向かったのは『烏山頭(うさんとう)ダム』

このダムは、嘉南平原の灌漑を目的として、日本統治時代の大正9年(1920年)から10年の年月をかけて建設されたダムだそうである。

このダムのところに、このダムを造った技術者の八田與一の銅像がある。

そのことは以前から知っていたので、是非、銅像の写真を撮りたいと思っていたので念願が叶った!(喜)

|

|

| 嘉南圳設計者 八田與一氏像 | |

銅像には、誰が供えたのか花束が・・・

銅像の写真を撮るのが趣味という私にとっては、まことに申し訳ないが、この花束は邪魔である。(涙)

やっと念願かなったのになぁ~・・・残念・・・

銅像の後ろには、八田夫妻のお墓が建てられていた。

銅像の説明板があったが、中国語と英語の併記で、日本語では書かれていなかった。

何でだろう?(すぐ近くの燈籠の説明板には日本語が併記されていたのだが・・・)

| 八田與一の銅像 |

| 八田技師がダムと嘉南平原を建設した偉大な貢献を讃えるため、働いたパートナーと現地の農民と共に出資して銅像を鋳造した。 銅像の姿は作業服を着て、一手に頭を支え、一手に足の上に置いて、どのようなダムを造るかをまじめに考えた八田技師の姿をイメージした。 銅像の後ろに八田與一ご夫妻の墓地である。 銅像を置いた場所は、ダムの一番高いところで、ここから、一生をかけて成し遂げたダムのきれいな景色を眺めることができる。 (日本語リーフレットより) |

|

灯篭 |

| 烏山頭 水庫 灯篭の由来 |

| 昭和15年から25年頃に伊原家に松戸市在住の朝香宮の奥女中が出入りしていました。朝香宮は皇族でした。当時食品難の 頃でしたので何かと便宜をはかって下さったのでこの灯篭を差し上げたそうです。御礼として造園に対して博識高い朝香宮様か ら依頼され、この石工を届けてくれたものです。東京都の白金台にあった朝香宮、本邸は現在、東京都庭園美術館になっています。 伊原家の後代である伊原清良は松戸ロータリークラブ元会長、雪和食品株式会社社長で、家宝とされた灯篭を記念のため嘉 南農田水利会に捧げ、2011年5月に烏山頭ダムの父である八田與一技師の銅像の前に立てました。 (説明板より) |

|

蒸気機関車 |

| 骨董蒸気機関車の歴史 |

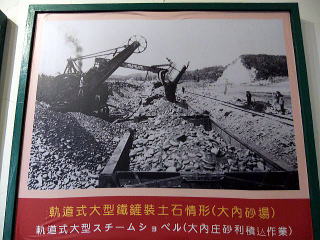

| ダム建設時、蒸気機関車は用材を運搬するための重要な輸送手段でした。 ダムと隆田の間にはナローゲージの鉄道が敷設され、ダムから約20キロ離れた大内の石仔瀬にある曽文渓の川底から、 小石や土砂、粘土が混じった土壌を運んでいました。 これは総延長1,237メートルの堰堤を建設するための資材として用いられました。 また、蒸気機関車は旅客や学生、作業員の交通手段としても利用されていました。 ここに陳列された機関車はベルギー製で、1920年から1930年まで使用されました。 最大寸法(ミリメートル)は長さ6260×高さ2882、重量12.5トン、水槽容量1.5立方メートル、石炭容量0.7立方メートル、 動輪直径726ミリメートル、牽引距離2,856キロ、牽引重量218トン、運行速度は時速19~25キロとなっていました。 (説明板より) |

|

|

| 烏山頭ダムの歴史 |

| 嘉南平野の灌漑用水の問題を解決するため、台湾総督府は嘉南大圳と烏山頭ダムを旧台南州の官田・六甲・大内・東山の4つの地域に跨って設けました。 もともとここには利用できる水源はありませんでしたが、八田與一氏が楠西に水閘門を、烏山嶺に導水路をを設け、曽文渓の水を引き込みました。 そのほか、烏山頭地区に水をせき止めるための堤防を築き、嘉南大圳の「官田渓貯水池」を完成させました。 これが烏山頭ダムの前身です。 烏山頭ダムは1920年1月に着工されました。 「セミ・ハイドロリックフィル工法」という施工法を採用し、10年あまりの歳月を費やして完成しました。 1930年5月から貯水が始まりました。 |

| 水門の歴史 |

| 南幹線は幅4.5メートル、水深2メートルで、最大流量毎秒20.5トン、総延長10キロ、3つの水路橋と6本の給水支線、46本の分線、35本の排水路があります。 四方には防潮堤があり、8ヶ所に自動排水門が設けられています。 |

| 烏山頭ダムの堰堤の紹介 |

| 標高66.66m、長さ1273m、高さ56m、堰堤上の幅は9m、底の幅は303mです。 「八田ダム」と学術的に呼ばれているという。 専門的には「セミハイドロリックフィル工法」と呼び、この工法のダムはアジアでは今もここだけですので、国宝の美称が与えられています。 (説明板より) |

この『烏山頭ダム』は、米国の『フーバー・ダム』が昭和11年(1936年)に完成するまでは世界最大のダムだったそうである。

このダムの一角が小さな公園となっていて、そこに銅像とお墓があるが、敷地内の少し離れたところに『八田技師記念室』という記念館があるので、そこを見学する。

|

八田技師記念室 |

入館は無料・・・・

係員に館内の写真撮影の許可を得る。

で・・・最初に、我々日本人団体客の為に日本語の八田與一技師と烏山頭ダムに関するDVDを放映してくれたので、これを見ることにしたが・・・

写真を撮影してから気がついたが、モニターの画面の脇に「撮影禁止」の注意書きがあるではないか!

あれ?・・・写真を撮っちゃったけど・・・いいのかな?(大笑)

|

館内 |

|

|

|

|

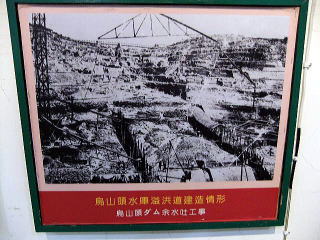

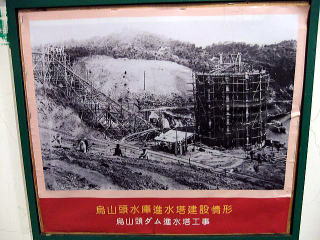

| 烏山頭ダム余水吐工事 | 烏山頭ダム進水塔工事 |

|

|

| 軌道式大型スチームショベル (大内庄砂利積込作業) |

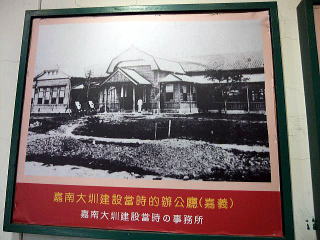

嘉南大圳建設当時の事務所 |

|

八田與一像 |

八田與一技師は金沢市出身。

台南市や高雄市の上下水道の整備なども担当したという。

烏山頭ダムを造った事で、平原には農業用水がもたらされ、穀物の収穫に大きく貢献したのである。

そこで、今でも「台湾水利の父」として台湾人に感謝されているわけである。

こういうことを殆どの日本人は知らないだろうなぁ~

戦時下の昭和17年、日本にいた八田技師は、フィリピンへの技術指導を要請され、「大洋丸」という船に乗り出発したが、5月8日、米潜水艦の攻撃を受けて「大洋丸」は沈没・・・

八田技師もこの時に命を落としたのである。

享年56歳・・・・

この「大洋丸」の沈没・・・

以前、長崎を旅していた時に慰霊碑に出会ったことがある。

長崎駅からそれほど遠くない場所にある「本蓮寺」という寺の前に「南方産業建設殉職者の碑」というのがあった。

これは「大洋丸」に乗船して犠牲となった方々の慰霊碑で、碑文を書き写すのに手間取ったのでよく覚えている。

八田技師も乗っておられたとは知らなかった・・・・

この船には商社マンや占領地のインフラ整備のための技術者や学校の教師など民間人が多数乗り込んでいた。

いわゆる“その道”の優秀な人が選抜されて南方へ派遣されるため乗り込んだわけだが、一瞬にして海の藻屑と消えた・・・

日米開戦から半年も経たぬうち・・・

このため、日本による占領地の政策に大きく狂いが生じたともいわれている。

そんな話を知っていたので、“コウノさん”などにご披露したのだが・・・

“コウノさん”が「ここに大洋丸の写真があるよ!」と記念室の展示品を指差して教えてくれた。

あっ・・・これが、あの大洋丸か・・・・

長崎の慰霊碑が目に浮かび・・・・感無量である。

|

在りし日の“大洋丸”の勇姿 昭和17年(1942年)午後7時33分 アメリカ海軍の潜水艦グラナディア号が発射した魚雷によって沈没 乗船していた1360人のうち、八田技師ら817人が帰らぬ人となった (説明文より) |

|

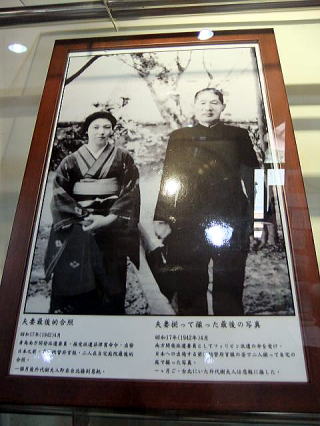

夫婦揃って撮った最後の写真 昭和17年(1942年)4月 南方開発派遣要員としてフィリピン派遣の命を受け、 日本への出発する前に総督府官服の姿で二人で揃って自宅の庭で撮った写真。 一ヶ月ご、台北にいた外代樹夫人は悲報に接した。 (説明文より) |

記念室の職員に、八田技師に関する本がないかどうか尋ねたが、日本語のものも英語のものもないという。

中国語のものはあるそうだが・・・中国語はわからない。

中国語を日本語か英語に翻訳したものが出版されていたらいいのになぁ~・・・残念である。

次に向かったのが、記念室の直ぐ近くにある『旧送水口』・・・・

|

旧送水口 |

| 旧送水口 |

| ダム放流の際、非常に激しい勢いで水が噴き出すことから、珊瑚飛瀑とも呼ばれています。 このダムの現場責任者八田與一技師は、太平洋戦争の最中、1942年徴用されてフィリピンに向かう途中、 アメリカの潜水艦に撃沈されこの世を去り、その妻の外代樹(とよき)は、1945年9月1日に、夫が心血を 注いだ烏山頭ダムの放水口に身を投げて後を追いました。 享年45歳でした。 その日はダム工事が開始25周年の記念日でした。 1997年には、新送水口の施設が完成されました。 (日本語リーフレットより) |

終戦後の昭和20年9月1日・・・

八田技師の妻がここで投身自殺を遂げたらしい・・・

(正確な場所は知らないが・・・)

享年45歳・・・・

う~ん・・・何とも言いようがない・・・つらいなぁ~

更に続いて、バスに乗って、今度は八田技師たち日本人技術者が住んでいた家が復元してある「八田與一紀念園區(八田記念公園)」に行く。

|

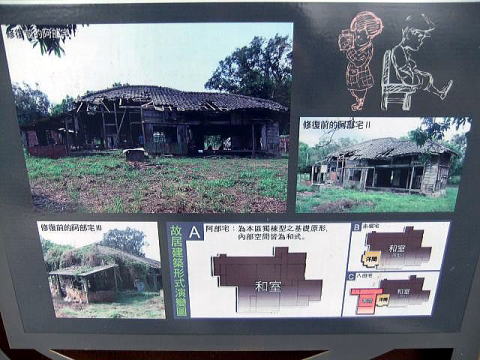

阿部宅 |

|

| 阿部宅 |

| 本建築物は独立棟型で、堰堤係長である阿部貞寿が入居していました。 阿部氏は後に八田技師の後を継いで出張所所長に就任しています。 阿部氏の離職後、この建物はクラブとして使用されていました。 当時のクラブは招待所の意味合いが強く、食事や宿泊施設を提供し、 また戦争初期には単身者専用の宿舎としても利用されていました。 この宿舎はほかの独立棟型とは違って洋間がなく、室内は全部和風 であり、独立棟型宿舎の基礎原形を成していると言えます。 (説明板より) |

|

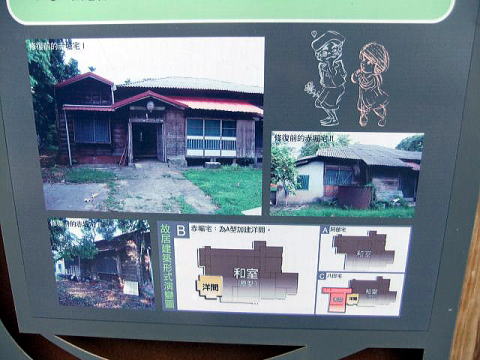

赤堀宅 |

|

| 赤堀宅 |

| 本建築物は独立棟型で、当初は機械方面の係長である藏成信一氏が、 後に烏山頭出張所の赤堀信一所長が入居しています。 ちなみに、赤堀技師の長女綾子は八田技師の長男である晃夫に嫁いでいます。 宿舎建物の古びた感じを出すために、特に古い木材をこの棟の復元工事に 集中して用い、床脇や窓枠に新旧木材を混合して用いる工法を採用しています。 (説明板より) |

こちらは、八田技師の住居・・・

家屋は崩れ去り、土台しか残っていなかったものを各種資料をもとに復元したらしい。

|

八田宅 |

|

| 八田宅 |

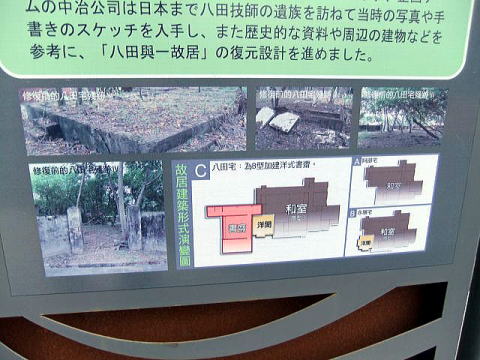

| 本建築物は独立棟型で、当時は八田與一技師の住居でした。 間取りは「赤堀宅」とほとんど同じですが、昇進に合わせて西側に洋間 が増築されて八田技師の書斎とした点が唯一の違いです。 八田技師は帰宅後に北側の庭で工事の計画や進行について思いを めぐらせる習慣があり、ここにある台湾本島をかたどった池に 八田技師の台湾に対する思い入れと関心の深さが表れています。 現在の庭園内にある石灯篭は当時からのものです。 この八田宅は、復元前は基礎しか残されておらず、企画チームの 中冶公司は日本まで八田技師の遺族を訪ねて当時の写真や手書きの スケッチを入手し、また歴史的な資料や周辺の建物などを参考に、 「八田與一故居」の復元設計を進めました。 (説明板より) |

|

|

|

|

|

|

田中・市川宅 |

|

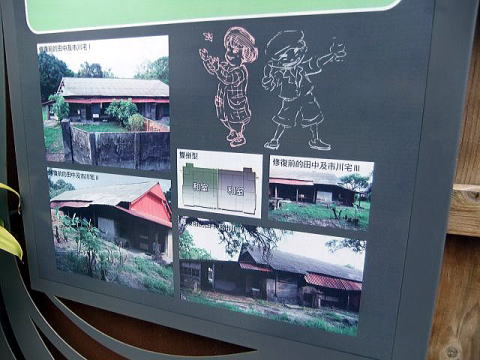

| 田中・市川宅 |

| 本建築物は二棟続きの日本風建築で、棟ごとに出入口があり、 二世帯の家庭が居住できる造りです。 当時、機械方面を担当していた市川勝次技師および田中義一 技師が、ここで隣り合って入居していました。 戦後は水利会の課長クラスの宿舎に当てられています。 (説明板より) |

|

|

|

|

ここには、中国本土からの中国人団体観光客なども来ていた。

どんな説明を受けていたのか、ちょっと興味があるが・・・

日本の帝国主義者、軍国主義者、悪者の住処・・・なんて言ってるんじゃあるまいな?(苦笑)

|

|

この公園には、『絆の桜』と刻まれた、森喜朗・元総理の記念碑が建っていた。

ん?桜はどこだ・・・と見回したら・・・

向こうの歩道沿いに、苗木が植えられていたので、多分、あれがそうだろう。(笑)

記念植樹でもしたんだろうねぇ~

上手く育って桜の花が咲いてくれればいいなぁ~と思う。

10年ぐらい経ったら、又ここに来てみるか?(笑)

結構、森・元総理もいろいろと活躍されているんだ・・・と思った。

他の参加者の方々は、森・元総理をあまり評価していないような口ぶりだったが、私は何もしないよりいいのではないかと思う。(笑)

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||