![]()

平成18年4月8日

平成18年4月8日

永禄3年(1560年)〜慶長5年10月1日(1600年11月6日)

滋賀県長浜市石田町・出生屋敷跡(石田会館)でお会いしました。

早くから豊臣秀吉に仕え、秀吉の奉行として活躍。

天正14年(1586年)堺政所まんどころを勤め、小田原攻め・朝鮮出兵に功があった。

豊臣政権の中枢にあり、軍需品輸送や行政・外交政策にその手腕を発揮した。

文禄4年(1595年)近江国(滋賀県)佐和山城主となり、19万4000石を領有。

秀吉の死後、徳川家康に対抗して挙兵。

慶長5年(1600年)関ヶ原の戦で敗走。

近江で捕らえられ、小西行長らとともに京都で処刑された。41歳。

|

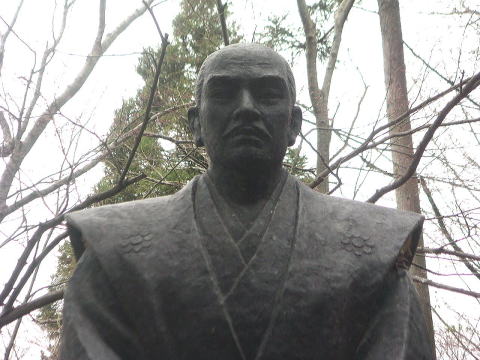

石田三成公像 (滋賀県長浜市石田町・石田会館) (平成18年4月8日) |

|

石田三成公屋敷跡 (滋賀県長浜市石田町・石田会館) 「石田三成公屋敷跡」の碑 碑文 小字名 治部 俗称 ごいで 昭和48年11月6日建之 (平成18年4月8日) |

石田三成公出生屋敷跡

石田三成公は永禄3年にこの石田町に誕生されました。

その当時の石田家の屋敷はこの附近一帯にわたり約一丁四反歩位あったものと思われます。

現在地は屋敷の南端に当たりここから北へ現在のバス停附近までが屋敷であったようでこの地域の小字名は「治部」と称し俗称「ごいで」とも言われています。

隣接地に「的場」「御畑みたけ」「堀端」などの小字名から当時の豪族らしい構えが伺われます。

左手の池は「堀端」または「治部池」と呼ばれ石田屋敷の堀の一部遺構と伝えられております。

(説明板より)

|

「石田治部少輔出生地」碑 (滋賀県長浜市石田町・石田会館) (平成18年4月8日) |

石田三成公顕彰碑

この碑は昭和16年11月 ときの滋賀県知事近藤壤太郎、顕彰会長下郷伝平、衆議院議員池崎忠孝氏等のご尽力で建立された石田三成公顕彰碑です。

表の題額は文部大臣橋田邦彦先生の書になり裏は文学博士渡辺世祐先生の撰文を当時の滋賀県知事近藤壤太郎先生が書かれています。

(説明板より)

碑文

石田三成ハ其先藤原氏ニ出ツ曽祖父は蔵人其祖父ハ陸奥守父ハ隠岐■正継ニシテ世■近江ノ守護京極氏ニ屬セリ三成永禄三年坂田郡石田村ニ生レ幼名ヲ佐吉ト称ス夙ニ豊臣秀吉ニ仕ヘ資性慧敏治才群ニ絶ス故ヲ以テ重ク用井ラレ従五位下治部少輔ニ任シ五奉行ニ擢ニラレ湖北二十五万石ヲ領シ佐和山ニ城キテ之ニ居ス秀吉薨スルノ後遺孤秀頼ヲ擁シテ天下ノ■■ヲ糾合シ徳川家康■関ヶ原ニ對陣シ乾坤一擲一大野戰ヲ交ヘシカ時運彼ニ幸セス敗レテ終ニ伊香郡古橋村ニ捕ヘラレ慶長五年十月朔日京都ニ戮セラル享年四十一大徳寺三玄院ニ葬ル徳川氏ノ覇業二百六十餘年ノ間家康ノ業績ヲ飾ランカ為故ラニ三成ヲ奸邪ト貶シ小人ト■ルト雖是實ニ事ノ成敗ヲ以テスル俗論ニ外ナラス三成カ舊恩ヲ念フコト深ク主家ニ報エルニ勇ナリシノミナラス為政者トシテモ亦高邁ナル識見ヲ有シ治績大イニ見ルヘキモノアリ郷國ノ有志其誠烈偉業ニ景仰シ誕生地タル居館址ニ碑ヲ建テ之ヲ顕彰セント欲シ文ヲ余ニ求ム仍テ其事績ノ大略ヲ叙ス

昭和16年11月

題額 文部大臣 橋田邦彦 書

碑文 文学博士 渡邊世祐 撰

滋賀縣知事 近藤壤太郎 書

※ ■は判読できなかった文字です。

|

『関原読軍記』碑 (滋賀県長浜市石田町・石田三成出生地跡(石田会館) (平成18年4月8日) |

関ヶ原軍記を読む

西郷隆盛

東西一決関ヶ原に戦う

鬢髪冠を衝き烈士憤る

成敗存亡 君問う勿れ

水藩の先哲 公論あり

(説明板より)

|

石田会館 (滋賀県長浜市石田町) 石田三成出生地跡 (平成18年4月8日) |

![]()

平成18年4月8日

平成18年4月8日

滋賀県長浜市・JR長浜駅前でお会いしました。

|

秀吉公と石田三成公・出会いの像 (滋賀県長浜市・JR長浜駅前) 昭和56年9月吉日 寄贈 長浜金融協議会 制作者 山口良定 (平成18年4月8日) |

秀吉公と石田三成公 出会いの像

長浜城主の羽柴秀吉公は、鷹狩の途中に観音寺(米原市朝日町)へ立ち寄りました。

汗をかいた様子の秀吉公を見た寺小姓の佐吉少年は、大きな茶碗にぬるいお茶をなみなみと持ってきました。

秀吉公がもう一杯頼むと、少年は先ほどよりも少し熱いお茶を、茶碗に半分ほど差し出しました。

そこで秀吉公は、さらに一杯所望したところ、今度は小さな茶碗に熱いお茶を入れて出しました。

秀吉公は、茶の入れ方ひとつにも気を配る佐吉少年を気に入り、召し抱えました。

この少年が後の石田三成公で、この話は「三献の茶」として、今も語り継がれています。

三成公は、ここから5キロメートル東の長浜市石田町の土豪の子として生まれ、今も出生地辺りには官名にちなんだ治部という小字が残っています。

また観音寺には、茶の水を汲んだと伝わる井戸が残されています。

昭和59年(1984)

(説明板より)

![]()

平成18年4月10日

平成18年4月10日

滋賀県彦根市・龍潭寺りょうたんじでお会いしました。

|

石田三成公像 (滋賀県彦根市・龍潭寺参道) (平成18年4月10日) |

石田三成公は永禄3年(1560年)長浜市石田町に生まれる。

天資聡明観音寺での真心の献茶が出世の糸口となり、秀吉公に見込まれて長浜城で練成され、次々に出世し僅か26才で五奉行の筆頭に登った。

秀吉の日本国平定に際しては東奔西走抜群の功績を挙げ、水口城主から佐和山城23万石の城主となったが、その稀に見る温情施政が住民の徳望を集めたことは、その没後ひそかに祠られた夥しい石田地蔵によっても偲ばれる。

大河の赴くところその帰趨は自ら明らかであった関ヶ原の一戦に敢然立って潔く散った最期はまことに壮烈そのもの、まさに武士の鑑みというべきである。

時に年41才。

慶長5年(1600年)の秋であった。

豊公より受けた恩義を忘れず終始一貫真心の生涯を送られた美徳は末永く称えられて世の模範となる。

まさに智仁勇兼備の英傑として郷土に栄光を放つ。

ここに有志相計って、公ゆかりのこの地に像を建て長くその遺徳を顕彰しようとする次第である。

昭和57年(1982年)5月

彦根石田三成公顕彰会建之

原型制作者 京都市 小谷 謙

鋳造者 八日市市 川副美術鋳造所

(説明・銘板より)

|

龍潭寺りょうたんじ (滋賀県彦根市古沢町大洞) (平成18年4月10日) |

臨済宗妙心寺派

旧彦根藩主井伊家菩提寺

龍潭寺

当寺は古く天平5年(734)、行基菩薩により遠江国引佐郡井伊谷郷に開基。

元中2年(1385)、後醍醐天皇第3皇子宗良親王によって中興され、寺号を龍潭寺としました。

慶長5年(1600)井伊直政公が佐和山城主となられたのを機に、昊天禅師により佐和山山麓に移建開山した、井伊家と深いゆかりをもつ臨済宗妙心寺派の名刹です。

元和3年(1617)諸堂が完成した後は、近江随一の禅刹となり、近郊に十余りの末寺を有する巨刹となりました。

さらに全国有数の禅宗大学寮として発展し、特に「園頭料」は日本の造園専門学の発祥とされ、当寺で学んだ僧たちが全国の禅寺の庭園を手がけたことは広く知られています。

また元禄年間からは達磨さまにあやかる「だるま寺」として人々の信仰を集め、四季折々に美しい花の寺としても広く親しまれてまいりました。

(リーフレットより)

|

佐和山(佐和山城跡) (滋賀県彦根市) (平成18年4月10日) |

【石田三成の水攻め】

天正18年(1590年)6月、石田三成は豊臣秀吉から武蔵国の忍城の攻略を命じられ、水攻めを企てた。

忍城は、備中高松城とよく似た沼と深田に囲まれた平城だったので、秀吉の先例(備中高松城の水攻め)に学ぼうとしたのである。

だが、三成の水攻めは見事に失敗し、ある豪雨の夜、築き上げた堤防が決壊して逆流した水のために味方数百人が溺死し、三成自身も危うく泥流に飲み込まれるところだった。

生兵法は怪我のもとと言う通り、水攻めは地形を総合的に見抜く確かな眼力、および堅固な土手を築くことのできる高度な土木技術とがあって、はじめて有効な戦術となり得たのである。

(参考:百瀬明治 著 『日本名城秘話』 徳間文庫 1995年1月初刷)

(令和2年7月25日 追記)

【その死】![]()

かつて関ヶ原の合戦で敗れた石田三成に、徳川家参謀の本多正純ほんだまさずみが「なぜ戦場で死なずに、生き恥をさらしているのか」と問うと、三成は「一刻たりとも、豊臣家の行く末を見届けてから死にたいからだ」と言った。

その石田三成は、京の三条河原で処刑される時、熟した柿を食べるように差し出されたが、「これから腹をかき斬るものが柿を食べて、ぶざまな恰好をさらすものではない」と言い、これを辞退している。

(参考:塩田道夫 著 『天皇と東条英機の苦悩』 日本文芸社 1988年10月 第10刷発行)

(令和2年9月5日 追記)

【石田三成の墓】![]()

石田三成は、関ヶ原の合戦に出て敗れたため、追手をくらまし、伊吹山の山中へ逃れたが、徳川方に捕らえられた。

西軍の将だった三成は、大坂や堺の市中を引き回されてから京に送られ、六条河原で処刑された。

遺骸は、領民の手で居城だった佐和山へ引き取られたが、徳川家の天下となったため、遺骸はこっそり葬った。

しかし、三成の墓は徳川方に見つかっては壊されてしまう。

それでも領民は親子何代にもわたり、何回も墓を造り変えては守っていた。

三成の墓が大手を振って世に出たのは、時代を変えて没後三百数十年が経過した近年のことである。

それは、三成の墓を発掘してみると何回も土をかぶせた跡があって、領民が墓を守っていたことがわかったのだ。

(参考:塩田道夫 著 『天皇と東条英機の苦悩』 日本文芸社 1988年10月 第10刷発行)

(令和2年9月6日 追記)

|

石田三成公及家臣供養塔 (滋賀県長浜市石田町・八幡神社裏) (平成18年4月8日) |

供養塔建立の由来

昭和16年に隣接の八幡神社の地中より故意に破壊された多数の五輪塔の残欠が発掘されました

その一部に「永禄五年六月」「天正十四年正月十四日」「妙性霊位」或は「缶禅定門」等の文字が刻まれ これら墓石の残欠は石田三成公の先祖に深い関係あるものと推定され おそらく関ヶ原合戦直後の里人が徳川方の追及を逃れる為に神社を隠れ蓑に密かに埋め隠したものと思われます

さらに「これに触れると腹が痛くなる」云い伝えられて堅く発掘を戒めてきましたが 顕彰会の手で発掘され その後もこれらの墓石を仮の墓所で三十余年間供養して参りましたが昭和48年11月地元はもとより全国六百数十人の石田三成公に理解ある方々の浄財を以って墓所を整備改めて墓石を安置し新たに石田三成公及び一族家臣の供養塔を建立して公の霊を慰め一層事蹟の顕彰をすることになりました

毎年11月6日を公の命日として墓前に於て慰霊法要が厳修されます

昭和57年10月

財団法人 石田三成公事蹟顕彰会

(説明板より)

|

石田三成公自筆の歌碑 (滋賀県長浜市石田町・八幡神社裏) (平成18年4月8日) |

石田三成公の自筆による歌

残紅葉 散り残る紅葉は

ことに いとおしき

秋の名残はこればかりぞと

三成

(説明板より)

|

辞世の歌碑 (滋賀県長浜市石田町・八幡神社裏) (平成18年4月8日) |

石田三成公辞世の歌

筑摩江や芦間に灯す

かがり火とともに消えゆく

わが身なりけり

(説明板より)

|

八幡神社 (滋賀県長浜市石田町) (平成18年4月8日) |

|

石田三成墓所 (和歌山県伊都郡高野町・高野山奥の院) (平成21年4月9日) |

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||