![]()

平成16年11月28日

平成16年11月28日

元禄10年3月4日(1697年4月24日)~明和6年10月30日(1769年11月27日)

静岡県浜松市・浜松市立賀茂真淵記念館でお会いしました。

遠江国敷智ふち郡伊場村の人。

本家は同地賀茂神社の神職。

浜松の杉浦国頭くにあきらや森暉昌てるまさらに国典を学んでともに歌詠にはげみ、太宰春台門の渡辺蒙庵に詩作を学んだ。

のち荷田春満かだのあずままろに学ぶためしばしば上京。

師の没後、元文2年(1737年)単身で出府し、学業の研鑚を積み学名もあがり、門下も増えた。

田安宗武と荷田在満の「国歌八論」論争を契機に田安家の和学御用となる。

万葉調の歌をよくし、当時の歌壇に清新な刺激を与えた。

|

賀茂真淵誕生の地 (静岡県浜松市東伊場町) (平成16年11月28日) |

|

賀茂真淵翁顕彰碑 浜松市制施行70周年記念事業 昭和56年11月3日 浜松市長 栗原勝 浜松市教育委員会 建立 |

レリーフ

レリーフ

賀茂真淵

元禄10年(1697)~明和6年(1769)

近世中期の歌人・国学者・遠江浜松の人

荷田春満について古学を学び、田安宗武に仕え、国学を樹立した。

門人に本居宣長・内山真龍らがいる。

歌碑の連作は、明和元年県居(東京浜町)で詠まれたものである。

(副碑より)

|

浜松市立賀茂真淵記念館 (静岡県浜松市東伊場1-22-2) (平成16年11月28日) |

略年譜

| 西暦 | 和暦 | 数え年 | 事項 | 歴史的な出来事 |

| 1697年 | 元禄10年 | 1歳 | 岡部政信の三男として生れる | |

| 1702年 | 元禄15年 | 6歳 | 岡部政盛の養子になるが、間もなく実家に戻る | 赤穂義士の討入り |

| 1707年 | 宝永4年 | 11歳 | 杉浦雅子(18歳)に手習いを教わる。 | |

| 1709年 | 宝永6年 | 13歳 | 生類憐れみの令廃止 | |

| 1711年 | 正徳元年 | 15歳 | 江戸大火 諸国大水害 |

|

| 1717年 | 享保2年 | 21歳 | 江戸大火 | |

| 1720年 | 享保5年 | 24歳 | 江戸大火 | |

| 1721年 | 享保6年 | 25歳 | 江戸大火 | |

| 1722年 | 享保7年 | 26歳 | 杉浦家歌会で荷田春満(54歳)に会う。 | |

| 1723年 | 享保8年 | 27歳 | 岡部政長の婿養子となり、娘(16歳)と結婚。 | |

| 1724年 | 享保9年 | 28歳 | 妻と死別。 | |

| 1725年 | 享保10年 | 29歳 | 梅谷甚三郎方良の婿養子となり、その娘と結婚。 | |

| 1728年 | 享保13年 | 32歳 | 杉浦国頭の「百人一首」の講義を聞く。 | |

| 1733年 | 享保18年 | 37歳 | このころ本格的に上京。 | 大飢饉起こる |

| 1735年 | 享保20年 | 39歳 | 荷田家で「百人一首」を講ずる。 | |

| 1736年 | 天文元年 | 40歳 | 荷田春満(68歳)死去。 | |

| 1737年 | 天文2年 | 41歳 | 江戸に出て荷田野信名・在満の世話を受ける。 | |

| 1740年 | 天文5年 | 44歳 | 真淵宅で『源氏物語』講会・歌会始まる。 杉浦国頭(63歳)死去。 |

|

| 1741年 | 寛保元年 | 45歳 | 『万葉』講会を自宅で始める。 | |

| 1746年 | 延享3年 | 50歳 | 田安宗武に仕え、御出入扶持(5人)を賜る。 | |

| 1751年 | 宝暦元年 | 55歳 | 10人扶持となる。 | 徳川吉宗没す(68歳) |

| 1752年 | 宝暦2年 | 56歳 | 森暉昌(68歳)死去。 大番格奥勤、15人扶持となる。 |

|

| 1757年 | 宝暦7年 | 61歳 | 関東洪水・東北飢饉 | |

| 1759年 | 宝暦9年 | 63歳 | 岡部政舎の娘を養女とし、中根定雄を婿養子とする。 | |

| 1760年 | 宝暦10年 | 64歳 | 隠居し、定雄が家督を相続する。 | 江戸大火 |

| 1762年 | 宝暦12年 | 66歳 | 内山真龍(23歳)入門。 | |

| 1763年 | 宝暦13年 | 67歳 | 松阪にて本居宣長(34歳)と対面(”松坂の一夜”) | |

| 1764年 | 明和元年 | 68歳 | 本居宣長正式に入門。 | |

| 1765年 | 明和2年 | 69歳 | 関東の農民の大一揆 | |

| 1767年 | 明和4年 | 71歳 | 栗田土満(31歳)入門。 | |

| 1769年 | 明和6年 | 73歳 | 塙保己一(24歳)入門。 10月30日死去。 |

|

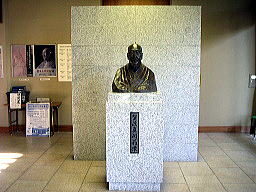

賀茂真淵翁像 記念館のホールにあります。 |

|

展示室 (本来は撮影禁止ですが、許可をいただき撮影しました。) |

賀茂真淵

賀茂真淵は、遠江とおとうみ国学と深い関係にあります。

真淵の生れた所は、遠江国敷智ふち郡浜松庄伊場村(今の浜松市東伊場)です。

元禄10年(1697)3月4日、賀茂神社の神官岡部正信おかべ・まさのぶの三男として生れました。

真淵は、多感な青年期までを遠江で過ごし、杉浦国頭・森暉昌らに学び、国学への目を開きました。

真淵は、31歳のころから伏見の荷田春満のもとに遊学、春満没後は江戸に住んで、8代将軍徳川吉宗の次男田安宗武むねたけに仕え、生地遠江と離れていましたが、心はいつも遠江にあり”ふみわけて今もみてしか遠とおつ淡海おうみ浜名のはしにふれる初ゆき”などと詠んでいます。

雅号がごうの”真淵”も生地敷智郡のフチにちなんだものです。

真淵は生涯、故郷への文通や指導を怠りませんでした。

真淵は、明和6年(1769)10月30日江戸で亡くなりました(73歳)。

真淵没後、遠江の国学者たちは競きそって品川の東海寺のお墓に詣でたり、画像を配ったり、遺著を出版したりして偲び、さらに高林方朗たかばやし・みちあきらたちは生地に県居翁霊社あがたいおうれいしゃを建立し、真淵の遺徳を慕っています。

(リーフレットより)

真淵の直弟子

真淵の直弟子には、本居宣長・塙保己一はなわ・ほきいちら340名ほどいましたが、遠江では内山真龍うちやま・またつと栗田土満くりた・ひじまろが特に優れていました。

真淵の孫弟子

真淵の孫弟子に当る人々は、すべて宣長・春庭はるにわ・大平おおひらという鈴屋学派に属しています。

そのためか、それぞれの専門がかなり顕著になっていることが注目されます。

(リーフレットより抜粋)

| 利用案内 |

開館時間:午前9時30分~午後5時

休館日:月曜日。祝日の翌日等

観覧料:大人300円

交通:JR浜松駅~遠鉄バス宇布線(5番ポール)、商工会議所下車・北へ徒歩5分

|

縣居神社 (静岡県浜松市東伊場1丁目) (平成16年11月28日) |

縣居あがたい神社

鎮座地:浜松市東伊場1丁目22番1号

御祭神:賀茂真淵大人命かものまぶちうしのみこと

例祭日:10月30日

由緒

当神社の創立は天保10年浜松藩主水野忠邦公を始め、郷土の国学者高林方朗翁等の協力に依って、現在の賀茂神社境内に「縣居翁霊社」として祀られました。

その学風は本居宣長翁を始めとして3百余名の門人を通じて全国に及び、学問の守護神、学徳成就の守り神として崇敬されております。

大正9年現地に移転しましたが戦火を受け、昭和59年県下神社界の協力を得て再建されました。

(説明板より)

|

贈従三位賀茂真淵卿之墓 (東京都品川区北品川4-11-8・東海寺大山墓地) (平成20年5月18日) |

|

史跡 賀茂真淵墓 (東京都品川区北品川4-11-8・東海寺大山墓地) 史跡名勝記念物保存法に依り大正15年10月内務大臣指定 昭和3年4月建之 東京府 (平成20年5月18日) |

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||