![]()

平成16年11月20日

平成16年11月20日

嘉永3年5月18日(1850年6月27日)~明治37年(1904年)9月26日

島根県松江市・塩見繩手公園でお会いしました。

本名はラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn)

ギリシャ生れのイギリス人。

明治23年(1890年)雑誌特派員として来日するが、同年、英語教師として松江中学に赴任。

小泉セツと結婚し、熊本の五高へ転任。

明治29年(1896年)帰化し、上京して東京帝国大学で英文学を講じる。

この間『日本瞥見記』『東の国から』などの随筆で、生活に密着した視点から日本を欧米に紹介した。

明治37年(1904年)アメリカで刊行された『怪談』は、日本の古典や民話などに取材した創作短編集である。

|

小泉八雲像 (島根県松江市・塩見繩手公園) (平成16年11月20日) |

碑文

日本文化と日本人の心を全世界に紹介した文豪小泉八雲の来日百年を記念して生誕地ギリシア・レフカダ島に立つ胸像を写し最愛のこの地に建立してその分業を永遠に称えるものである。

1990年8月

松江市

松江市伝統美観指定地区

塩見繩手しおみなわて

城郭の構えを定めるとき、まず縄張りをして塁壕るいごうなどのなどの形態を区画しました。

城下町では、縄のようにひとすじにのびた道路のことを繩手なわてといいます。

寛永15年(1638)松江に入府した藩祖松平直政の町奉行に塩見小平衛しおみ・こへいがいて、この地に居を構えました。

居住期間はそれほど長くはないが、異例の栄進をした家柄であったので、その栄進を記念して塩見繩手の名が生れました。

壕ほりに沿ったこの地区は江戸期の風情が感じられ、5百石から千石程度の武家屋敷の遺構も残っています。

文化財の保護とともに国際文化観光都市松江にふさわしい地区であります。

昭和48年松江市伝統美観保存条例にもとづき伝統美観地区に指定されています。

また、昭和61年8月には建設省の「日本の道百選」に選定されました。

(説明板より)

|

小泉八雲記念館 (島根県松江市奥谷町322) 開館時間 4/1~9/30 午前8時30分~午後6時30分 10/1~3/31 午前8時30分~午後5時 年中無休 (平成16年11月20日) |

|

遺髪塔 (小泉八雲記念館敷地内) (平成16年11月20日) |

遺髪塔

昭和46年、八雲の三男、故清氏のアトリエで八雲の遺髪がみつかった。

これは、セツ夫人の筆蹟でうわがきがあり、八雲の研究家であった太田三郎博士も八雲のものに間違いないとのことで、遺族によって故地松江にもたらされ、この塔のなかに安置した。

塔のかたちは、八雲が特に興味をもっていた古式五輪塔を模したもので、八雲は「知られぬ日本の面影」などに、これを愛情をもってくわしく記している。

(説明板より)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の生涯

嘉永3年(1850)6月27日ギリシアのレフカダ島(リューカディア)でアイルランド人の父と、ギリシア人の母との間に生れる。

2歳の時、アイルランドのダブリンに移るが、まもなく父母の離婚により同じダブリンに住む大叔母に引き取られた。

16歳のときに左目失明、父の病死、翌年に大叔母の破産など不幸が重なり退学する。

19歳でアメリカへ渡り、24歳のとき新聞記者となる。

そして外国文学の翻訳、創作を発表して文才をみとめられハーパー書店の寄稿家となった。

明治23年(1890)39歳のとき記者として来日。

その後まもなく、帝国大学(東大)のチェンバレン教授や文部省の紹介で、島根県尋常中学校及び師範学校の英語教師となる。

ここでは、籠手田知事、西田千太郎などの知己を得たこともあって、松江の風物、人情が大変気にいった。

そして、武家の娘セツと結婚し武家屋敷に住んだ。

しかし、冬の寒さと大雪に閉口し、1年3ヵ月で松江を去り熊本第五髙等中学校へ移り、さらに神戸のクロニクル社、帝国大学(東大)、早稲田大学に勤務した。

また日本の伝統的精神や文化に興味をもった八雲は、多くの作品を著し、日本を広く世界に紹介した。

明治37年(1904)9月26日、狭心症のため54歳で逝去した。

法名「正覚院伝浄華八雲居士」。

松江時代の行動歴

| 1890年(明治23年) | |

| 8月30日 | 汽船にて松江到着 |

| 9月2日 | 中学校へ初出校 |

| 9月13日 | 出雲大社訪問 |

| 9月14日 | 千家尊紀宮司と共に大社昇殿 |

| 10月下旬~11月中旬 | 京店織原方に転居 |

| 11月 | 一畑薬師参詣 |

| 12月2日 | 佐太神社参詣 |

| 1891年(明治24年) | |

| 1月中旬 | 風邪でしばらく床につく |

| 1月下旬 | セツが住み込み女中として世話にあたり、やがて事実上の結婚という関係に進展する。 |

| 4月 | 中学校と再契約成立 |

| 5月10日 | 安来清水寺・雲樹寺うんじゅじ参詣 |

| 5月26日 | 普門院住職より橋姫伝説の怪異譚を聞く。 |

| 5月30日 | 来松した井上円了と行動を共にする。 |

| 6月22日 | 根岸干夫たてお方(北堀町315番地)に転居 |

| 7月中旬 | 玉造温泉を訪問 |

| 7月26日~8月10日 | 大社・日御碕方面へ旅行 |

| 8月14日~8月30日 | 伯耆・因幡方面へ旅行 |

| 9月上旬 | 加賀の潜戸くけどを訪問 |

| 10月26日 | 中学校で最終授業 |

| 11月15日 | 多くの人々の見送りの中、松江を離れる。 汽船で宍道へ熊本着は11月19日 |

(「小泉八雲記念館」リーフレットより)

|

小泉八雲旧居(ヘルン旧居) (島根県松江市北堀町315) 公開時間 3月~11月 午前9時~午後4時40分 12月~2月 午前9時~午後4時30分 定休日:なし 冬休み:12月16日~12月29日・1月1日 料金:大人 200円 (平成16年11月20日) |

小泉八雲旧居(ヘルン旧居)

怪談『雪女』『耳なし芳一』でなじみの深い、明治の文豪・小泉八雲(アイルランド名 ラフカディオ・ハーン)。

英語教師として松江に赴任した八雲は、セツ夫人と結婚した後、かねてからの念願であった「武家屋敷」を求めて借りて暮らしました。

当時のこの屋敷は旧松江藩士根岸家の持ち家で、あるじ干夫は簸川郡(現在の出雲市)の郡長に任命され、任地におり、たまたま空き家であったのです。

部屋をぐるりと取り囲む庭は、干夫の先代根岸小石の手によるもの。

自然の山水を絡めたこの庭は、八雲の名著『知られざる日本の面影』のなかでも、あますことなく、その魅力が描かれています。

さぁ、どうかみなさまも松江時代のヘルン先生の世界を心ゆくまでお偲びください。

(説明板より)

|

小泉八雲記念碑 (島根県松江市・千鳥南公園) 松江ライオンズクラブ認証10周年記念 (平成16年11月21日) |

碑文

神々の国の首都 松江

小泉八雲

私も方々へ巡礼の旅をしなければならない。

この市をぐるっととりまいて、みずうみのかなた、山々のあなたに、いつからともなく古い神聖な場所があるから

|

耳なし芳一の像 (島根県松江市・千鳥南公園) (平成16年11月21日) |

|

城山じょうざん稲荷神社 (松江護国神社の近く) (平成16年11月21日) |

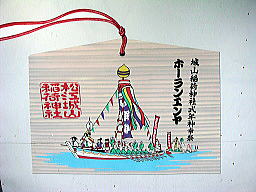

城山稲荷神社式年神幸祭しきねんしんこうさい

(ホーランエンヤ)

当社は、徳川家康公の孫にあたる松平直政公が藩主として入国した翌年藩内の安穏と繁栄を祈念して、かねて信仰していた稲荷大神(宇迦之御魂神うかのみたまのかみ)を出雲隠岐両国の守護神として城内に祀られた神社である。

直政公が入国してから10年目の慶安元年(1648)は天候不順で、これに心を痛めた直政公は、当社の御神霊を船渡御によって出雲郷あだかえにある阿太加夜あだかや神社にお移しし、長期にわたり五穀豊穣の大祈祷を行わせたところ祈願が成就し、以来10年目毎に御神幸が行われる慣わしとなった。

神輿船の曳船として櫂伝馬船かいてんませんが加わるようになったのは、文化5年(1808)御神幸の際、大橋川から中海に出る馬潟まかた沖で風雨が激しくなり神輿船みこしぶねが危険になったのを馬潟の漁師が助けに出て出雲郷まで無事お送りしたことに始まる。

その後、馬潟、矢田、大井、福富、大海崎の5つの地区の櫂伝馬船が神輿船の曳船をつとめることとなり、江戸末期からは12年目毎の5月に斎行されることになっている。

この神幸祭は、俗に「ホーランエンヤ」といわれ、初日の阿太加夜神社への渡御祭とぎょさいと「五穀よく稔り、諸の蒼生あおひとぐさに至るまで、思わざるの災いなく、世のやすく、穏やかにありなんこと」を祈念する7日間の大祈祷の後当社にお帰りに還御祭かんぎょさいは百隻にも及ぶ大船行列で、櫂伝馬船の上では歌舞伎衣装の剣櫂けんがいや女装の采振さいふりがが”ホーランエンヤ”の唄に合わせ勇壮華麗に舞い踊る絢爛豪華な時代絵巻を繰り広げ、日本三大船神事の一つといわれる大盛儀である。

(説明板より)

|

ホーランエンヤの絵馬 (城山稲荷神社の説明板より) |

|

石狐 (城山稲荷神社) 小泉八雲は好んで当社に参拝散策しましたが、当時数千もあった石狐の中で特にこれをほめていたといいます。 (説明板より) |

|

神魂かもす神社 (島根県松江市大庭町鎮座) (平成16年11月21日) |

小泉八雲ゆかりの地

神魂かもす神社

出雲国造の祖、天穂日命あめほひのみことが創建したと伝えられる格式高い神社である。

本殿は正平元年(1346年)に改築され、出雲大社より400年も古い日本最古の大社造りの建築法を示しており、国宝に指定されている。

小泉八雲は明治24年4月に西田千太郎とともにここを訪れている。

人力車に乗って行楽と取材を兼ねての松江郊外の神社めぐりで、このとき六所神社・武内神社・真名井神社を訪れている。

著書 知られぬ日本の面影

松江観光協会

(説明板より)

神魂神社案内

御祭神

伊弉冊いざなみ大神

伊弉諾いざなぎ大神

当社は出雲国造いずものくにみやつこの大祖天穂日命あめのほひのみことがこの地に天降られ出雲の守護神として創建、以来天穂日命の子孫が出雲国造として25代まで奉仕され、大社移住後も「神火相続ひつぎ式」「古伝新嘗祭にいなめさい」奉仕のため参向されている。

本殿は室町時代初期、正平元年(1346年)建立の大社造で、その大きさは三間四方高さ四丈あり出雲大社本殿とは規模を異にするが、床が高く、木太く、とくに宇豆うず柱が壁から著しく張り出していることは大社造の古式に則っているとされ、最古の大社造として昭和27年3月国宝に指定されている。

本殿内は狩野山楽土佐光起の筆と伝えられる壁画九面にて囲まれ、天井は9つの瑞雲が五色に彩られている。

(説明板より)

神魂かもすと云う社名について

神魂を何故にカモスと読むかについて諸説があるが天穂日あめほひ命が当地に天降り天津神籬あまつひもろぎ(神木)又は天津磐坂あまついわさか(大岩)に先伊弉冊いざなみ大神を祀り次に伊弉諾大神を併せ(神去られた順位)祀り神霊の鎮り坐す所、即ち神坐所かみますどころと申され、それが、カンマス―カモスとなったと云われ、又御祭神二柱の神が、天地の創造の時初めて夫婦の道を開きムスビ給ひし古事により神カムムスビ(縁結)の大神と唱えたのを神魂かもすとなった説や神皇産かむむすび霊神を当初祀った事はないかとも伝えられて居るが悠久な神代時代の事は判然とは窺い知ることは出来ない。

しかし、宮中きゅうちゅうにて御神鏡(八咫鏡やたのかがみ)を祀られ在る所を賢所かしこどころと申されていますが、之も神霊の鎮坐しずまります、尊い、賢かしこい(畏い)所と云う意で賢所=神坐所と共通した呼称もあることを銘記する必要もあると思われる。

従って神社とか神宮とか社と呼ばれる様になる以前の一層に古い信仰上の表現だと云えると思います。

(「国宝神魂神社本殿」のリーフレットより)

|

八重垣神社 (島根県松江市佐草町227番地) (平成16年11月21日) |

小泉八雲ゆかりの地

八重垣神社

八岐大蛇退治ゆかりの神社。

縁結びで名高いこの神社の「鏡の池」は稲田姫が飲料水を得、また姿を写されたところといわれている。

明治24年、陽春の4月5日、小泉八雲は西田千太郎と共に行楽と取材を兼ねて松江郊外の神社めぐりを人力車に乗って行った。

とくに「鏡の池」には興味を示した。

著書 知られぬ日本の面影・八重垣神社

松江観光協会

(説明板より)

|

鏡の池 |

鏡の池(縁結び占いの池)

出雲八重垣 鏡の池に

写す二人の晴れ姿

この池は、稲田姫命が八岐大蛇の難を避けるため、森の大杉を中心に八重垣を造って御避難中、日々の飲料水とし、又御姿を写され美容調整された池で神秘的な池で鏡の池(姿見の池)といいます。

こんこんと湧き出る清水は昔ながらの面影をしのばせ、稲田姫命の御霊魂が底深く滲透しているところから縁結び占いの池として信仰されております。

占い用紙に百円か十円硬貨を乗せ浮かべてお祈りします。

用紙が早く沈む(15分以内)と良縁が早く

遅く沈む(30分以上)と縁が遅いといわれ又近くで沈むと身近な人と、遠くで沈むと遠方の人と結ばれるといわれております。

御神徳の広大な出雲の縁結びの大祖神であります八重垣大神さまの御加護により、良縁を得られ、二人の晴れ姿を、この神秘の森、鏡の池に写され、末永く御繁栄されますよう念願いたします。

又池やその周辺は古代文化埋蔵地帯として国より指定されております。

(説明板より)

※百円とか十円とか金額を指定しているのを読んで思わず笑ってしまいました。

|

『古代結婚式発祥の地』の看板 |

|

小泉八雲熊本旧居 (熊本県熊本市安政町2-6) (平成23年2月7日) |

小泉八雲熊本旧居

小泉八雲、別名ラフカディオ・ハーンは、怪談(「耳なし芳一」、「雪女」、「むじな」)などの作者として知られています。

この小泉八雲熊本旧居は、明治24年(1891年)、第五高等中学校(現在の熊本大学)の英語教師として熊本に赴任した際、最初の一年を過ごした住居です。

八雲の日本に関する日本の著書である「知られざる日本の面影」はここで執筆されたといわれています。

昭和35年解体の危機にさらされましたが、小泉八雲熊本旧居保存会が結成され、翌年、旧居は現在地に移築保存されました。

(説明板より)

|

|

|

|

|

|

|

|

| (平成23年2月9日再訪問) | |

| 熊本におけるハーン |

手取本町の家

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が夫人とともに松江から第五高等中学校の教師として熊本に到着したのは明治24年(1891)11月19日でした。

まず不知火館(後の研屋支店)に旅装を解き、数日後、近くの手取本町34番地赤星晋策氏の家を借りて住みました。

借りるにあたって、ハーンは特に注文して神棚を設けます。

毎朝この新しい神棚に柏手を打って礼拝し、人力車で学校に通いました。

夕陽が好きだった彼は、西と南に縁側のある八畳の部屋を書斎にし机を西向きに置きました。

近眼のため机だけは椅子を用いましたが、ほかはすべて日本式で、人の応対もくつろぐのも畳の上でした。

坪井の家

1年後の明治25年(1892)11月、ハーンは西外坪井町堀瑞35番地に転居しました。

このあたりは閑静で、広い庭があり築山を背景に立派な庭石があったといいます。

彼はこの築山に標的を立てて弓のけいこをしたりしました。

翌年11月には長男一雄が誕生しました。

一雄という名はラフカディオに因んだものといわれています。

ハーンの熊本での仕事はまず「知られざる日本の面影」の執筆と校正でした。

続いて「東の国から」「心」の2冊の内容をなす文章が書かれます。

彼が作家として世界に知られるようになったのはこの熊本時代の作品によるものです。

五高とハーン

ハーンの授業は教科書をほとんど使わず、会話中心で、その間に英文学に関する知識をわかりやすく教えるといったものでした。

教室の黒板はハーンの書いた文字や絵で埋めつくされたということです。

英作文指導にも力を入れ、丁寧に添削をして返しました。

この生徒の英作文は「九州の学生とともに」という作品に生かされています。

(リーフレット『小泉八雲熊本旧居』より)

![]()

平成18年1月25日

平成18年1月25日

東京都新宿区大久保1丁目・小泉八雲記念公園でお会いしました。

|

小泉八雲像 (東京都新宿区大久保1丁目・小泉八雲記念公園) (平成18年1月25日) |

碑文

ラフカディオ・ハーン(日本名小泉八雲)はギリシャの島レフカダに生まれ、新宿区でこの世を去りました。

レフカダ町と新宿区は、この縁えにしをもとに1989年10月友好都市となりました。

この度、新宿区が小泉八雲記念公園を造成するに際し、ギリシャ政府はレフカダと新宿を通してギリシャと日本の間の友好関係が一層深まることを願い、この胸像を新宿区へ贈ります。

1993年4月

駐日ギリシャ大使

コンスタンティノス・ヴァシス

|

小泉八雲記念公園 (東京都新宿区大久保1丁目) (平成18年1月25日) |

小泉八雲記念公園

明治時代の文人小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)はギリシャ・レフカダ町に生まれ、現在の新宿区大久保1-1でこの世を去りました。

新宿区とレフカダ町は、この縁をもとに相互に交流を重ね、理解と友情を深めるため、平成元年10月友好都市となりました。

新宿区は、この度、小泉八雲が没したこの地に小泉八雲記念公園をつくりました。

この公園の設計に当たっては、コンスタンティノス・ヴァシス駐日ギリシャ大使並びにスピロス・マルゲリス・レフカダ町長から詳細な助言をいただき、ギリシャ風の公園として整備しました。

ギリシャの雰囲気を出すため、古代の柱や集会場(アゴラ)をイメージした広場、中世風の建物、近代のイメージとしての白い壁などを設けました。

この公園が、日本を世界に紹介した小泉八雲を偲ぶ場所となり今後、新宿区とレフカダ町の友好がより一層深まることを願います。

平成5年4月

新宿区長 小野田 隆

(説明板より)

小泉八雲記念公園の開園時間

| 時期 | 開園 | 閉園 |

| 4月から9月まで | 午前8時 | 午後6時 |

| 10月から3月まで | 午前8時 | 午後5時 |

新宿区環境土木部土木課

(説明板より)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)

嘉永3年(1850)~明治37年(1904)

ギリシャのレフカダに生れた小泉八雲は、明治23年(1890)に来日し、明治29年(1896)から亡くなるまで、新宿で暮らしました。

八雲は失われつつあった、古き良き時代の日本の風俗を広く世界に紹介しました。

『知られざる日本の面影』から始まる八雲の日本への研究は、『骨董』『怪談』、そして、日本研究の集大成ともいえる『日本-一つの解釈-』まで多くの著書として発表されました。

自らの体験に基づいて書かれている八雲の作品には、現在でも高い評価が寄せられています。

また、八雲は教育者としても多くの人々に影響を与えました。

東京帝国大学(現・東京大学)文科大学や早稲田大学では、後に文芸界で活躍する多くの人々がその教えを受けています。

このように、この新宿の地で晩年を過ごした小泉八雲は、近代日本に多大な影響を与え、今なお多くの人々に愛されています。

東京都新宿区

(説明板より)

|

小泉八雲終焉の地 (東京都新宿区大久保1丁目・大久保小学校脇) (平成18年1月25日) |

小泉八雲終焉の地

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は嘉永3年(1850)ギリシャのレフカダ島に生れた

明治23年アメリカの新聞記者として来日 その後記者をやめ 小泉セツと結婚 松江・熊本で教鞭をとった

明治29年日本に帰化し 以来 東京帝国大学 早稲田大学で英文学を講じながら「怪談」等幾多の英文による名作を執筆した

明治35年市谷富久町からこの地大久保に居を移した

明治37年(1904)9月26日 妻子の身を案じ自分の仕事を気にしながら「ああ 病気のため・・・」の悲愴な一語を残し 帰らぬ人となった

時に54歳であった

伝統的な日本文化を広く欧米に紹介した彼の功労に対し 大正4年 日本政府は従四位を追贈した

我が国の自然と文化をこよなく愛し その真の姿を伝えた功績は偉大であり 高く評価されている

昭和61年10月23日

東京都新宿区長 山本克忠

(説明碑・碑文より)

|

小泉八雲邸古写真 (小泉八雲終焉の地説明板より) (平成18年1月25日) |

|

「小泉八雲舊居跡」の碑 (小泉八雲終焉の地) 明治35年3月ヨリ37年9月マデ (平成18年1月25日) |

![]() (関連商品のご紹介)

(関連商品のご紹介)

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||