![]()

�Éi�Q�N�P�P���P�P���i�P�W�S�X�N�P�Q���Q�T���j�`�吳���N�i�P�X�P�Q�N�j�X���P�R��

���s�s�����操�R���ɂ���T�ؐ_�Ђł�����܂����B

�y�T�؊�T�z

���c�́A�F���V�c�攪�c�q�։�e���̌��፲�X�؎l�Y���j���ł��B

���j���͂P�Q�W�S�N�F����̍���ŋ`�o�̌R�������ɓ��������蕿�����Ă����ł��B

�T�؊�T���g�c���A��Ǖ炵�A�P�U�˂̂Ƃ��ʖؕ��V�i�̖�ɓ���w���i�ߕ��w�A�N�w���u���܂������A���̉ƒ닳��ɂ�蕐���̓�����ނ��ƂɂȂ�܂����B

���w�҂Ƃ��Ă��̎����͑嗤�I�A����I�ł���A���������Ă��̕]���͐��l�̒ǐ����������̂ł͂���܂���B

���l�Ƃ��Ă̕]���͕������Ƃ���ł���A����푈�̂Ƃ��R���������������悤�Ƃ������A�|�߂��A���I�푈�ł́A�����V�c�ɕ����̍ہA�u�����̍U���ɂ͔��N�̒�������v������̋]���������E�E�E�E�E�v�Əq�ׂāA�����̍��̎��s���瑽���̍����̖��𗎂Ƃ������Ƃ̐ӔC��Ɋ�����A���������č����̑O�ɎӍ߂������Ƃ���ꂽ�B

�u������ꉽ�̊炠���Ă����V�Ɋł�v�Ƃ��������A�T�؊�T�̐l�Ԑ���f���Ɍ��킵�Ă��܂��B

�������A�����V�c�́u���͎����ׂ��Ƃ��łȂ��v�ƈԕ����A�ߒɂ̔T�؊�T�ɁA���̐S�ŏ��a�V�c�̋���𗊂ނƂ������ƂŁA�w�K�@�@���ɂƔ��c���C������܂����B

�w�K�@�@���ݔC���̖����S�T�N�i�P�X�P�Q�N�j�Ă̂��ƁA���k���������Ċ��q�ɐ��j�P���ɍs���Ă���Ƃ��A�V�c�̗e�Ԃ̋}�ς�m�炳��A�}���œ����A��a���������������V���R�O���A�V�c�͕���ɂȂ����B

�T�؊�T�̎��̋������Ƃ��������Ǝv��ꂽ���Ƃł��傤�B

�X���P�R���Îq�v�l���đ��V�ɎQ�A�V�c�ɍŌ�̂��ʂ��������A�ԍ�̎���ɂ��ǂ�A��K�����̊Ԃɉ����Ď�������܂����B

�����Ƃ��Ă̍��̐ӔC�ƁA�����̋]����[���p�����T�؊�T�̂��̎��n�͕��l�Ƃ��Ă̐S��ɗ��ł����ꂽ���m���E�����̏I���ł���܂����B

�i�w���s�@�T�ؐ_�Зv�L�x���j

|

�w�w�K�@������̔T�؏��R�x�� ���q�E��Y�@�� �i�����P�U�N�P�O���P���j |

�y���{�T�؋��@�z

�`�i�O���j�`

�T�ؑ叫�̕��\�Y�͍]�˖��z�ї��@�ő��p�y��@���}�����̎w��Ԃ�����\���P�T�O�̕��m�ł����B

�����������̑卖�i�P�W�T�W�j�̍ۖ��{�̊�恂ɐG��]�˕������\�̈�ƂȂ�܂����B

���̌㒷�{�i�R�����j�ɋA���孋��̐g�ŏZ�ƂȂ����y�̉Ƃ���Ă����ɏZ��ꂽ�̂ł��B

���̉Ƃ�����Ɍ��鋌�@�ł��B

�����ɉƑ��V�l���Z���E���̕ĝ���ł͔T�؏��N���Ă𝑂��Ȃ���{��ǂƂ���ł��B

���̓��g��̑Y���͑叫�̕��ƕ���q�Ə��N����̑叫�̎p�ő叫�̉����J��h�쎁�̍�ɂ����̂ł��B

�叫�͗c���l�Ɖ]���A�c���ɂ͂R�Ή��̖��ɂ����x�X�������ꂽ�Ƃ����قNjC�㉷���Ȑ��i�ł���A����ł͌Z��v���Ŗ��B�̂����������肻�̔��������Ă������A����p�ɐj���g���ĖD��������Ƃ����j�炵���������炵���𑽕��Ɏ��������N�ł����B

���e�͂��̂悤�ȔT�؏��N���D�b��Ȃ��v�����̉ƒ닳��̕��@���l�������o�d�O�ɕK������̋��P��^���ďo������悤�ɂ��܂����B

���̏�ʂ������Ɍ��킳��Ă��܂��B

���̂悤�Ȓ��Ő��l�����C�푈�ɏ]�R�����̗����̖��̒���Ɋ�������푈�ŗ��c���ƂȂ����p�����o�ē��I�푈���n�܂�Ƒ�R�R�i�ߊ��Ƃ��ė����U�����Ȃ���R���Q�c���A�{���Ȍ�p�|�w�K�@���Ȃǂ��C����܂����B

�i�������j

|

�ĝ����߂���œǏ������Ȃ���Ă𝑂�������T�؏��N �m�����̏������m�ɂ������b���������悤�ȋC�����܂��B �g�c�������Ǐ������Ȃ���ĝ����������Ƃ��E�E�E �悭�u�s�^�ʖڂ��I�v�Ɠ{���Ȃ��������B �i�����P�U�N�P�O���P���j |

|

���e���狳�P�i�����H�j���Ă����i �������ɂ���̂����e�E�� ��O�̔w���������č����Ă���̂���T�B �i�����P�U�N�P�O���P���j |

�y�L�O�فz

���̋L�O�ق͂��ƒ������k������[�ɂ��������ʓ��E������v�Ȃ̏Z��œ��I�푈�̍ہA��3�R�i�ߕ��Ƃ��Ďg�p����Ă������̂ł���B

�����V�c�̌�呒�͖����S�T�N�X���P�R���ł������B

���̎�����d�Ԃ̑�\�Ƃ��Č�呒�ɎQ��������ꂽ����R�l������́A���̒��T�ؑ叫�̎��E��m��[�������ƏՌ����A�����̏I����Ɋ����ꂽ�B

���͔T�ؑ叫�̈�����������ċ���d�Ԃ�ސE���A�T�ؐ_�Ђ̌����Ɏc��̐��U�Ǝ������ꂽ�B

���̍ۑ��쎁�����n�ɕ����A�����ɂ��̉Ɖ��̔��t�������s���A���n���ĉ�̂��A���ވ�������ɉ^�шڒz���ċL�O�قƂ������̂ł���B

�Ȃ��A�O���l���ƍ��艜�̊ԁi�T�ؑ叫�Q���j�͓����̂܂܍��ɓ`���A���͉������W���قƂ������̂ł���B

�i�������j

|

�L�O�ٓ��� �i�T�ؑ叫�Q���j ���̃_���}���u���Ă���Ƃ��낪�x�b�g���ȁH �i�����P�U�N�P�O���P���j |

|

�L�O�ٓ��� �i�W�����j �i�����P�U�N�P�O���P���j |

�y�فz

�n���Ɠ����Ɍ��Ă�ꂽ�ٓ��ɂ͔T�ؑ叫���M�̏������߁A�叫��Îq�v�l�������g�p�ɂȂ����i�X��A������̎G���A�ʐ^�Ȃǐ��S�_���W������Ă��܂��B

�i�w���s�@�T�ؐ_�Зv�L�x���j

|

�ٓ��� �i�Q�K�j �i�����P�U�N�P�O���P���j |

|

���s�E�T�ؐ_�� �i���s�s�����操�R���q���h�R�Q�j �T�؊�T�叫���Ր_�Ƃ���S���T�ؐ_�Ђ̒��ōŏ��Ɍ��Ă�ꂽ�_�Ђł��B �i�����P�U�N�P�O���P���j |

�y�_��z

�_��͎l�r���ꉮ����̖ؑ��������̑��ł��B

�؍ނ́A�T�ؑ叫����p�������Ă���ꂽ���Ƃ���A�䂩��̐[����p�����R�̎���R�O�O�O�N���o����w�ꊲ�������đ����Ă���A��ɔ��͕��U�ڂR���i�P�W�O�����j�̈ꖇ�Ƃ������ɂ߂��炵�����̂ł���A�_��Ƃ��Ă̑傫���ł����{���w�̂��̂Ƃ���Ă��܂��B

|

�_�a ���R��ˁi�����V�c�̕�j���k���ɂ���̂ŁA�k�ʂ��Ē������Ă��܂��B �i�����P�U�N�P�O���P���j |

�y�T�؊�T�z![]()

�Éi�Q�N�i�P�W�S�X�N�j�P�P���P�P���A�]�˖��z�̒��B�x�ˁu���{�ї��Ɓv�㉮�~�̒����Ő��܂ꂽ�B

���E���܂���͂P�T�O�̔n�����܂܂�����ł��������A�����Ȃ��߂ɁA�₪�ďd�������Ɍ����A�ˎ��槌���������A�T�O�ɗ��Ƃ��ꂽ�B

��T�͎O�j�ł��������A���j�A���j�������ɂ��A������̒��j�ƂȂ����B

�c���͖��l�Ȃ����ł���B

���A����q�́A���l�����i�Ɉ�Ă��B

�g�c���A�̎����E���S���V���̖���E���V�i�́A�ʖ؉Ƃɗ{�q�ɍs�����B

�ʖ̋���́A����~������Ƃ������ƂɓO�ꂵ�Ă��āA���̕��ނ��ȂǂƂ����������̂ł͂Ȃ��A�S�������ƌ�����قǏs��������ł������B

���̋ʖ؉ƂƁA���ւ̓����ɂ��钷�{�̔T�؉Ƃ́A�����e�ʂł������B

�������N�i�P�W�U�S�N�j�A��T�͂P�T�̂Ƃ��Əo���Ĕ��̋ʖ؉Ƃɍs���A����q�ɂ��Ă�������B

�ʖ́A���Ă̖��A���A�́u�m�K�����v�̌��e�i���A�̒��M�j����T�ɓn���A�u���̐S���������Đ�����v�ƌ������B

�u���F��{�Ƃ���v�Ƃ������Ƃł���B

���c�����N�i�P�W�U�T�N�j�A��T�͋ʖ̈����ŁA���B�ˍZ�E���ϊقɓ��w�����B

���c���Q�N�̉āA���{�ƒ��B�̐푈���N�������B

��T�́A���w�����E�����W���A�������E�R���L���̊���ɓ���A���q�U���ɎQ�����ĕ��킵�A���r�Ɋђʏe�n�����B

�P�V�������B

�����W��A�R���L���A�ɓ������A���]��Ƃ̃N�[�f�^�[�킩��A�ېV�O��ɂ����Ă̐킢�Ŗڊo�܂���������������B�˕i��|�݂����j�����̌�@�k���́A��T�̏]�Z�ŁA��T�̖ʓ|���悭�݂��B

�������{���o�������A���̊��w���������Ă�����T�́A��x����V���{�̌R�l�ɂȂ�悤���߂��A���̋C�ɂȂ����B

���B�˗߂ɂ��A��T�́A���s�A���Ńt�����X����������B

���̌�A�˂̎���ōĂђ��B�ɖ߂�A�L�Y�i�R�������݁j�˂̗��R���������ƂȂ����B

��x�͔x���j�ƂȂ�A�����S�N�i�P�W�V�P�N�j�T���P�R���ɖS���Ȃ邪�A���̏����O�ɁA�F���ˏo�g�̗��R�����E���c�����ɂQ�Q�̊�T���Љ�A�u���R�ɓ���Ă���Ă���v�Ɨ��B

��T�́A�P�P���Q�Q���A�����̍��c�@�ŁA���c����u���͂�͖������痤�R�������v�ƌ����A�����A���߂��o���B

�u�킵�̐��U�ŁA���̓��قNJ������������Ƃ͂Ȃ��B�����S�N�P�P���Q�R���Ƃ������́A���܂ł��ËL���Ă���v�Ɗ�T�͔ӔN���A�悭�����������B

�[�������C�ɏ����Ƃ�����́A�ő��ɂȂ��B

�����V�N�X���A�T�؏����́A�R���L�����R���i�̂��̗��R��b�j�̓`�ߎg�i�����j�ƂȂ�A�������W�N�A�F�{���������P�S�A���i���Ԓn�F���q�j�̘A�����S���ɔC�����ꂽ�B

�i�Q�l�F���o���@���@�w�d���@���ʌ����Y�x�@���ԕ��Ɂ@�P�X�X�Q�N�P�Q���@���Łj

�i�ߘa���N�V���Q�R���@�NjL�j

| ����푈�E�R����D����@ |

�����P�O�N�i�P�W�V�V�N�j�Q���Q�Q�������A����������Ƃ���F���R��P���R��l���F�{���ɑ���U�����J�n�����B

�ď邷����䕔����R��R�O�O�l�́A������ނ����ɍR�킵���B

���̖�A�F�{�k���̐A�ؕt�߂ŁA�A�����S���E�T�؊�T������������������P�S�A����͂��F���R�ƌ�킵���B

�J�����i�ߒ����̖����A�T�،R�͌F�{��ɓ��邵�悤�Ƃ��ē쉺���Ă���r���A�F���R�ɑ��������̂ł���B

�T�،R�͉�����A��ނ����B

���̂Ƃ��펀��������E�͌��їY�����т��w�����Ă����A�������F���R�ɒD��ꂽ�B

�A�����r���ɜ��R�Ƃ����T�́A�{���Ɉ����Ԃ����Ƃ������A�N���T�ɂ��čs�����Ƃ��Ȃ��B

�T�͒��߁A����Ɍ���֕����������������B

�A�ؕt�߂̖��ŘA������D��ꂽ�T�؊�T�́A���̌�A���ɕ������ŕ��킵���B

�Q���Q�V���ɂ́A�F���R�ŋ��̋˖엘�H���ƍ����t�߂Ő킢�A�E����G�e�Ɋђʂ��ꂽ�B

���a�@�Ɏ��e���ꂽ�Ƃ��A�T�̌R���A�������傤�ɁA�e���������P�P�����Ă����B

�T�́A�A�����Ɛ��̕����������v���A�a�@����E�����Đ���ɖ߂�A���b�R�ɏ���Ďw���𑱂����B

�T�،R�͂S���P������A�A�ؐ����̖ؗ��U�����J�n�����B

�S���X���A�T�͍��r��G�e�Ɋђʂ���A�����̖��a�@�ɑ���ꂽ�B

�F�{�̐킢�͂S���P�T���ɏI���A�T�͂S���P�W���ɌF�{��ɓ������B

�A������D��ꂽ���ƂɂЂǂ��ӔC�������āA�d�x�̃m�C���[�[�ɗ�������ł����B

�T�́A�J����i�ߒ�����ʂ��āA�������{�c�̎Q�R�E�R���L���ցA�S���P�V���t�́u�ҍߏ��v���o�����B

�u�i�ގf���v�ł���B

�T���X���A�����{�c�́u�r���v�Ƃ��ď��u�����肵�A�T�͖��ߕ��ƂɂȂ����B

�R���r���̐^���́A�F���R�̕��m���A����E�͌��я��т��a�E���āA�̂Ɋ����Ă����A������D�����̂ł���B

�F���R�͂�����A�F�{����ď镔���̖ڐ�ŐU����炩�����B

�A�����͂��̌�A���̂悤�ɂȂ����B

�c���₪�˔j���ꂽ����A�F���R���ʕ{�W���A�ӌ��\�Y���A�j�v����́A�e��ƕ��m���W�߂Ɏ������ɋA�����B

���̎��A�j�́A�T�ԑ���������E���c�O������Ă���������P�S�A������a����A�������ŁA���c�̍ȁE���a�q�ɓn�����B

�������P�P�N�̏t�A���a�q�͌x�@�̎�蒲�ׂ����B

���߂́u�Ă����v�ƌ����������B

���c�͐펀���Ă������A���ɂ��ウ��������i�Ǝv���Ă����̂ł���B

�������A�S������ƌ����A���ꂽ����̎��j����Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���ɉB���Ă����A�������o�����B

�O��A�ޏ��͖S���v�ɘl�тȂ��狃�����������B

���{�R�́A�A������D��ꂽ�Ƃ����\���������߂ɁA�u�D���Ԃ����v�ƁA�f�}��`�����Ă����B

�������A�A�����͖߂����B

�Ƃ��낪������P�S�A���ɂ͊��ɁA�����P�P�N�P���ɐV�A��������������Ă����B

���A�����͊O����݂�A�����ɕ��ɂɔ[�߂�ꂽ�B

���ߕ��Ƃɂ͂Ȃ������A�A�������F�{��̖ڐ�ŐU���Ă����Ƃ����\�����ɂ��Ă����T�́A���ӂ̔O�Ɋ�����ꂸ�A���E���v���߂Ă����B

���ʌ����Y�́A�J�i�ߊ��ɐi�����A�T���Ď����₷���悤�ɁA�����Ɠ������A����i�ߕ��t�Q�d�ɂ��Ă�������B

���̂����T�́A���ʂ����ꋉ��̒����ƂȂ������A����ł�����ł���B

�����A�l�q�����������Ɗ��������ʂ́A�T�̕�����`�����B

�T�͌R���ɓ˂����Ă悤�Ƃ��Ă����B

���ʂ͕����ɔ�э��݁A�R�����������A�����ɂ����������A�T�͂��낾�����B

�����A�T���s���s���ɂȂ����B

���ʂ͐擪�ɗ����āA���B�ƔT��T�����B

�R���ځA�R���R�̎R���ŁA�f�H���č����Ă���T�����������B

���̌�A�T�͎��ʂ̂���߂����A���̕����ڂ͏������A��߂�w��������s�m�̂悤�ɁA�Ђ����玩����ӂ߂�l���𑗂邱�ƂɂȂ�B

�i�Q�l�F���o���@���@�w�d���@���ʌ����Y�x�@���ԕ��Ɂ@�P�X�X�Q�N�P�Q���@���Łj

�i�ߘa���N�V���Q�R���@�NjL�j

|

�u�T�؏��R�R���n�v�̔� �i�����s�`��Ճm��P���ځj �i�����P�W�N�Q���Q�T���j |

�T�؏��R���̂̒n

���̒n�͔T�؏��R�������P�P�N������P�ݑ����ɕ₹���Ԃ��Ȃ�������w�����N�W���Îq�v�l���}���ĐV�����\�����P�Q�N�W�����j���T���a�����N�~�V�⒬�ֈړ]�܂ŏZ�܂ꂽ�䂩��̒n�ł���

���a�R�U�N�X���g��

�T�ؐ_�Ћ{�i�@���R�M����

�i����E�蕶���j

���@���͔��Ǖs���ȕ����ł��B

|

�T�ؓ@�Ձi�T�؏��R�R���n�j �i�����s�`��Ճm��P���ځj �R���r�j�̘e�ɔ肪�����Ă��܂��B �i�����P�W�N�Q���Q�T���j |

�y��p���z![]()

���̑�Q�t�c���ł������T�؊�T����R��̑�p���ɔC�����ꂽ�̂́A�����Q�X�N�P�O���P�S���ł���B

�O�N�X�����炨�悻�U�J���ԁA��Q�t�c���w�����đ�p����������������Ƃ������R�ł������B

�������A�T�̂悤�ȋ@�]�̗����Ȃ��^�ʖڐl�Ԃ��A�d���l�Ԃ��͂т��閂�E�̂悤�ȑ�p�����߂���킯���Ȃ������B

���n�l�̓����c���A���n���痈�鈫�����l���A���ӔC�Ŏ����ɑ����l�A�������ł������B

�u�y���ǂ������K�v���Ⴊ�A�}���͊����������肶��v�ƁA�T�͑��߂ɂ��ڂ����B

��p�o�c�́A�o�Ϗ�ł��傫�ȐԎ��������B

�P�N�]��w�͂������A�T�͐��ɍs���l�܂�A�����R�O�N�i�P�W�X�V�N�j�P�P���A��p�͕S�S��s�ŁA���ɓ��n���痈�����N�f�i�V�̕�����������绂��Ď肪�t�����Ȃ��A�ƌ����悤�ȗ��R�ŁA�����Ɏ��\���o�����߂Ă��܂����B

�i�Q�l�F���o���@���@�w�d���@���ʌ����Y�x�@���ԕ��Ɂ@�P�X�X�Q�N�P�Q���@���Łj

�i�ߘa���N�V���Q�R���@�NjL�j

��R�R�i�i�ߊ��F�T�؊�T�j�̗����U����

| �����R�V�N �i�P�X�O�S�j |

�@�U���@�P�� | �T�؊�T�A�L�����F�i�`���o�` |

| �@�U���@�U�� | ��A��������k���̉����S���������ɏ㗤 | |

| �@�U���Q�U�� | ��P�P�t�c�A�c���R�킢�Ƃ������ƘV���R���U�� ������S�R�A���i�����j�A�V���R���́A��̒n�����R�邬�����Ɖ��̂��� |

|

| �@�V���P�T�� | ��R�����F�R���i�ߊ��A��A�ɏ㗤 | |

| �@�V���Q�U�� | ���V�A�R�v�ǂ̑O�i�w�n�ւ̍U�����J�n �������P�t�c�A��X�t�c�A��P�P�t�c�ƕ��čU�� |

|

| �@�V���Q�W�� | �O�i�w�n�U������ | |

| �@�W���@�U�� | ��ώR�����������A���ώR���傤�������ւ̍U���J�n | |

| �@�W���@�V�� | �C�R������d�C���i�d�C�Q�S��j�A�����s�X�Ɨ����`�֖C���J�n | |

| �@�W���@�W�� | ��ώR���� | |

| �@�W���@�X�� | ���ώR���� �i�Q�����{�R�X�C�O�O�O���̂��������҂P�C�Q�O�O���ȏ�j |

|

| �@�W���P�O�� | ���V�A�R�E�����͑��A�����`���o�` ���{�R�E�A���͑��������͑����U���i���C�C��j |

|

| �@�W���P�X�� | �����v�ǂ̓��k���ʂւ̑��U�����J�n ���P�@�i�C����̕����̓˓��j�ɂ��U�� |

|

| �@�W���Q�S�� | ���{���R�Ђ�������������Q�Ɨۂ��̂�����D�҂���� ���R���イ�������Ɨۂɓ˓������A��� �C�e����̂��߈Ȍ�̍U�����~�i��P�U�����s�j �i���{�R�펀�҂T�C�O�R�V���A�폝�҂P�T�C�W�U�O���j |

|

| �@�X���@�T�� | �U���@�����P�@���琳�U�@�֕ύX���邱�Ƃ����肷�� �i���U�@���͍��ƃg���l�����@�킵�v�ǔ��j�A�ˌ���������@�j ��P�t�c�Q�d���̒�Ăɂ��Q�O�R���n�̍U�������� |

|

| �@�X���P�X�� | �v�ǑO�ʂ̑O�i�Ɨۂւ̍U�����J�n ��P�t�c����������c�A�Q�O�R���n�ւ̍U�����J�n |

|

| �@�X���Q�R�� | ����k���ƗہA���t�c����ƗہA��R���R�Ɨۂ��� �i���{�R�펀�҂V�Q�X���A�폝�҂Q�C�R�S�V���j �Q�O�R���n�̐�̂Ɏ��s �i���{�R�펀�҂Q�O�O���A�폝�҂P�C�U�O�T���j |

|

| �P�O���Q�U�� | ��Q�U���J�n ���{���R�ő�̂Q�W�Z���`�֒e�C�P�W��Q�� |

|

| �P�O���R�P�� | ���R�̈�������̂��Ɨۂ̐�݂̂̂ő�Q�U���𒆎~ �i���{�R�펀�҂P�C�O�X�Q���A�폝�҂Q�C�V�R�W���j |

|

| �P�P���Q�U�� | ��R�U���J�n �������ł��锒�F���낾�������i��R�C�U�O�O���j�̓˓��s���� |

|

| �P�P���Q�V�� | ���k���ʗv�njQ�ւ̍U���𒆎~���Q�O�R���n�̍U���ɐ�p��]�� | |

| �P�P���Q�W�� | ��P�t�c�A�Q�O�R���n�R���ւ̍U�����J�n | |

| �P�Q���@�T�� | ��풆�̑�P�t�c�ɑ��\���R�E��V�t�c�i�P�O�C�S�O�R���j�𓊓� �Q�O�R���n�̒������ �i���{�R�펀�҂T�C�O�T�Q���A�폝�҂P�P�C�W�W�R���j �i��V�t�c�̐펀�҂P�C�X�W�Q���A�폝�҂S�C�Q�Q�S���j |

|

| �P�Q���P�T�� | �Q�W�Z���`�֒e�C�ŗ����`��C���i�Q�O�R���n�̖C���ϑ��ǂ̎w���j ���V�A�E�����͑��S�� �����������k���ʂ̎�v�ǍU�����ĊJ ���V�A�R�E�R���h���`�F���R�������펀�����V�A�R�̎m�C�������� |

|

| �P�Q���P�W�� | ���k���ʗv�njQ�𐳍U�@�ōU�� ���{���R�k�Ɨۂ̔��j�ɐ����A���������̓˓��ɂ�萬�� |

|

| �P�Q���Q�X�� | �j���R�Ɨۂ��� | |

| �P�Q���R�P�� | �����R�Ɨۂ��� | |

| �����R�W�N �i�P�X�O�T�j |

�@�P���@�P�� | ���V�A�R�~������ |

| �@�P���@�T�� | ��R�R�i�ߕ��̐��t�c�ɃX�e�b�Z�����K��i���t�c�̉�j | |

| �����U���ł̑�R�R�̑��Q �펀�F�P�T�C�R�X�O�� �폝�F�S�R�C�X�P�S�� |

||

�i�����P�V�N�Q���T���L�j

![]()

�@�����Q�R�N�X���P�S��

�@�����Q�R�N�X���P�S��

�R�������֎s�E�o�����ł�����܂����B

|

�T�؊�T�� �i�R�������֎s�E�o�����j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

|

�T�؊�T�� �i�R�������֎s�E�o�����j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

|

���咒�K���� �i�R�������֎s�E�o�����j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

���w��j�Ձu���咒�K���Ȃ��Ƃ��イ�����Ձv

�w��N�����@���a�S�N�P�Q���P�V��

���咒�K���́A�ޗǁE��������ɒ��咒�K�i���イ�����Ƃ����@�ւ��u����K�݂̒������s�����H�[�Ղł��B

���{�n��̐���������A�y��������Ă��ق��i�W���P�V�U���j����[�ΖʂɈʒu���A���K��������ۂ���A�Ώ������Ȃǂ̑K�ݒ������n���ď̂��c���Ă��܂��B

���݂̉��@�@���������イ�@�֎R�o��������������т̖�P���S��u���j�ՂƂ��č��̎w����Ă��܂��B

��Ղ̔����́A�]�ˎ���̊��i�N�ԁi�P�U�Q�S�`�P�U�S�R�N�j�܂ők��A���݂܂ŁA���x�ɂ킽�锭�@�⒲�����s���Ă��܂��B

�����ɂ��A�ޗǎ���́u�a���J����ǂ���������i�ق��j�v�⒒�^�������A��������A���ӂ����̉H���͂����Ȃǂ̑K�ݒ����p��̂ق��A�K�ݒ����ɔ������Y���ł��铺���ǂ��������������o�y���A�Ñ�K�ݒ����̎����𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B

�u�a���J�݁v�̒����́A�a�����N�i�V�O�W�N�j�Ò��K�g�������ス���Ƃ������E���u����A�n�܂�܂����A���咒�K���̖��m�ȑ��Ǝ����͕������Ă��܂���B

�܂��A���咒�K���́A�V���Q�N�i�W�Q�T�N�j�ɂ͔p����A���h���i�R���s���K�i�������j�Ɉڂ����Ƃ���Ă��܂��B

�u�a���J�݁v�̒����L�^���c��A�ߍ]���i���ꌧ�j�E�͓����i���{�j�E�d�����i���Ɍ��j�Ȃǂ̒��K�i�̂����A�H�[�̏ꏊ������ł���̂́A���݂̂Ƃ��뒷�卑�݂̂ł��B

���咒�K���Ղ���̏o�y�i�̂����A���֎s�����{�����ق���сi���j�C�n�l�Î����فi���Ɍ����{�s�j���i�͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B

�R��������ψ���

���֎s����ψ���

�i�������j

|

�o�����{�� �i�R�������֎s���{���{���R�|�R�|�W�j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

���֎s�w��L�`�������i�������j

�o�����{��

���a�U�P�N�T���P�O���@�w��

�@�֎R�o�����́A���\�P�P�N�i�P�U�X�W�j�ɑn�����ꂽ���@�������@���@�ŁA�J��͉��@�@�ɋA�˂������{�ˎO��ˎ�ї��j���B

�J�R�́A�j�����F���̉��@�R�ݕ������珵�����x�R�T�t�ł���B

���̌����́A���h�O�c�K�i���E�h�{�s�j�ɂ��������@�@���@�̊C����펛�̖{���Ƃ��Ċ����U�N�i�P�V�X�S�j�Ɍ������ꂽ���̂ŁA�����W�N�i�P�W�V�T�j�A�p���ƂȂ��Ă����C����펛����o�����Ɉڒz����A�Ȍ�A�����̖{���i��Y��a���������ق��ł��j�Ƃ��ė��p����Ă���B

�\���`���́A���s�����䂫�O�ԁE�����͂���O�Ԃň�d�֊K�������t�̐������B

�����͓��ꉮ����������̖{�����B

��d�͗��ΐςŁA���ʂɐΊK�Z����݂��A�b�͉ԛ���ؐΏ�ɐΑ��p�`�b�������Â��肩������������u���B

�����͑��Ėʎ�p���߂�Ƃ肩���������g�p���A�����������܂��`�A�����͊ۖʂƂȂ��Ă���A�g�������͔���Ђ����E���ь��@�Ƃ������͂��t�E����������A�����Ԏl�ʋy�ї��e�Ԃ����������傤�Ōq���A�֊K�͒n�����ӂ��E���������ʂ��E��сE���сE��ւō\������Ă���B

�g���͐g�ɒ���y�ё�r�������ւ��Â���ɑT�@�l�o�O�l�ł݂����J�t�Əo���A�֊K����y�ђ�����l�I���Ȃ����Ȃ������ƂЂ������O�͖ؕ@�����t�ƂȂ��Ă���B

���͓q���ŁA�ȏ��܂������͔j���͂��A�����܂䂩���A���ϓ��ɕh�Ђ��t���Ԃ猜�����������{���Ă���B

���̌��z�l���́A�{�s�Ɉ��̏��Ȃ��]�ˎ���̉��@�@���@�̓T�^�I�ȓ����������Ă���A���z�j�I�ȉ��l�������B

���֎s����ψ���

�i�������j

![]()

�@�����Q�R�N�X���P�S��

�@�����Q�R�N�X���P�S��

�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ђł�����܂����B

|

�T�ؑ叫��v�ȑ� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �݁@�M��@�� �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

|

�T�ؑ叫��v�ȑ� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj ���F��_�n�u�捆�v�� �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

�T�ؑ叫��v�ȓ���

���a�R�V�N��}���T�O�N�Ղɓ�����T�ؐÎq�v�l�̐_�썇�J���L���ē����������B

�ȂĕS�����h�̏ے��ƈׂ��B

�i���[�t���b�g�w�T�ؐ_�Ёx���j

|

�u�������v�� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

��Ր_�@�T�؏��R��v�ȏ}���X�O�N�E�T�ؐ_�Бn���W�T�N�E���I�푈�S�N�̐ߖڂ̔N���}���L�O���ƂƂ��Ė��n�u�捆�v�̐Α����@�R�����Y���R��e�E�捆�I���n�̉B��̓����R��p���Đ���@�S�����h�Ҋe�ʂ̕�^�ɂ��u��_�n�v����

�Ȃā@���h�̔O��\���@���ƈ��ׁE���E�̋������h���F�鎖���L��

�����P�U�N�S���P�P��

�T�ؐ_�Ё@�{�i�@���g��a

�{�s�@�i�L�j�����ށ@�����d�Y

�i�蕶���j

|

�T�؋��@ �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

|

�T�؋��@���� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj ������A���E�\�Y�A��E���q�A�T�؏��R�i�P�S�j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

�T�؋��@�i���{�{�̓����j

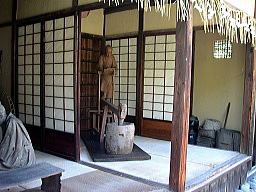

�T�؊�T�́A�Éi�Q�N�i�P�W�S�X�j�P�P���A���{�ˎm�T�؊̎q�Ƃ��āA�]�˖��z�̒��{�ї��˓@�ɐ��܂ꂽ���A�����T�N�i�P�W�T�W�j�A�P�O�̂Ƃ����ƂƂ��ɒ��{�̒n�ɋA��A�P�U�Ŕ��ɏ]�w����܂ŁA���m�W����i���j�ɂ����Ċw�ԂȂǁA���{�鉺�ʼn߂��B

���ݕۑ�����Ă���T�؋��@�͑吳�R�N�i�P�X�P�S�j�A�T�؋L�O����̂䂩��̒n�ɁA�����ɕ����������̂ŁA�Ɖ��̑���́A�Z��ƎO��̓�ԁA������A����ɓ�̓y�ԂƂ����ɂ߂Ď��f�Ȑ��������̂��Ă���B

�܂��A���x�i�����������Č��������̂ŁA���C�~��V��ɂ肠���Ă���ȂǁA�����̍H�v���݂��ċ����[���B

�Ȃ��A�Z��̊Ԃɑ����Ēu����Ă��镃�A��A�����ď��N����Ȃ�O�̂̓��g��ؒ������́A�T�ؑ叫�̉��ɂ�����A��������吳�ɂ����Ċ��������Ȓ����ƒ��J��h��̐���ɂ����̂ŁA�T�؏��N���A���e����P�b���Ă����ʂ��A�����ɕ\������Ă���B

�i�������j

�i���j�u�W����v�͌�L�A�u�W����v��������

|

�~�� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

�~��

�T�؉Ɨp�̈�ɂ��đ叫�d���̎��ɂ͕K�����̐��������Ő̂����̂ꂵ���̂Ȃ�

�叫�̗c�N�����聡�����̂Ȃ�

�i�����Δ�E�蕶���j

|

�䕿�������� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �T�ؑ叫�͏\�˂���Ǝ���`���������āA�����݂̂�������ɂĕĔ��𝑂����A��ɂ���ŕw�ɗ�� �i�������j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

|

���Ȃ� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

���t�c�̞��Ȃ��̎q��

���a�P�S�N�P�O�����@�����R�l�c��Q�P�A�����������Ԓ��ɍs�R�≉�K�Ő��t�c����ɍs�����ہ@����ڑ哇���������T�ؑ叫�䂩��̞��̖̉��ŏE�����O���̎����̋��c�s�ɑ���@���e�̎���ڑ哇���������O�����߂ĐA����đ傫���Ȃ������ł�

����ڏ��������T�ؐ_�ЂɌ�����遡�������@���ɔ����ɂ���ĐA�����Ă������t�c�̞��̕����Ɓu�Z��̖v�Ƃ��Ă̑ΖʂƂȂ�܂���

�����P�O�N�P�P���g��

���؎ҁ@���������c�s

�@�@�@�@�@�@����ڑ哇�����@���\��

�@�@�@�@�@�@�ȁ@�@�@�@�@�[�q�@���\����

���N�l�@�]���@��

�@�@�@�@�@�@���c���T

�i�����Δ�E�蕶���j

���t�c�Z��ڂ̞�

���t�c��̎��A�T�ؑ叫�̕���������т��L�O�Ɏ����A�������̎�����ƂȂ�A���̎������т̉��̗F�l�|�����l��������Ĉ�Ă�ꂽ�B

���̎��������������̍����̎������T�N������т̈⑰�ɓ�����r��`�������Ⴂ�Ĉ�āA���̎��������̞��̖ł���B

�����P�S�N�Q���P�P��

���؎ҁ@���s�{��z�s�@�r��`��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@�i�i��

���N�l�@���s�{��z�s�@���ҏd�Y

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@��q

�i�����Δ�E�蕶���j

|

�Q�O�R���n�̏� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

|

�� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

�قɂ���

��Ƃ������Đ��̈אl�ׂ̈�ᶂ��ō@�ɖ����V�c�ɏ}����ꂽ�T�؏��R��v�Ȍ�}���V�T�N���}���܂������a�U�P�N���L�O���ׂ��@��∤�̕i�X���n�ߔT�؉Ɠ`���̕����㐢�̐l�X�ɓ`���ׂ��ق����c��^��������A�S���̐��h�҂̐��S�ɂ���ď��a�U�P�N�V���ɏv�H

���T�ɓ��{�l�����E�Ɍւ蓾�镽�a������Ȃ����ꂽ�@��Ր_�̌�_�������ς鎖���o��������ł���܂��B

�i�������j

|

������� �i�R�������֎s�E�T�ؐ_�Ёj �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

�w������x

�w���@�ΊD���p�I��

���w��V�R�L�O��

�킪�N�͐��ɔ����ɂ������

�@�@�@�@�@�@�@�@���킨�ƂȂ�Ă����̂ނ��܂�

���͍̉̂�������L�]�N�O�̌Í��W�̌É̂œ����Έʍ��q��̍�Ɣ���A���{��ւ��č��̌N����̌��̂ƂȂ�܂����B

���̋��y�j�Ə��я@��i���@�����������j�͓K�X���܂����j�ՒT�K���Ɋ��t�����������Łu������v�������̔��˂̒n�����܂����B

�̂������{�����̐��A��a�Ɩ�h���₳���i���Ƃ�����Ƃ����F�O������̂ō��̂Ƃ��Ă��A�����Ր_�̌�⓿�ɂ������������̂ł��B

���̓x�z����������������_����������ނ艺�֘�s��̈����č��L��������[���܂����B

���K��쒬

�����ҁ@�k�q�@���с@����

���m�S�W�����@����@���Y

���r�c���@�i�L�j���^�i�x��

�����W�N�P�P���g��

�E��^�@���֘�s��

|

�T�ؐ_�ЁE�Гa �i�R�������֎s���{�{�̓����R�|�W�j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

|

�T�ؐ_�� �i�R�������֎s���{�{�̓����R�|�W�j �i�����Q�R�N�X���P�S���j |

�T�ؐ_��

�T�؏��R�}����A�Ǖ�̔O���g���A�T�ؐ_�Ќ����̋V���N����A�L���L�u�̋��͂đ吳�W�N�P�Q����Ր_�䂩��̑�p�̗L�R�̞w��p���ĎГa���v�H���A�吳�X�N�S�������Ղ��s���A�����Ƃ��Ɂu�T�ؐ_�Ёv���n�����A�l�X�̐M���W�߂��B

�w��̐_�l

�T�؏��R�}���̕�`��⏫�R��炤�l�X�͂��̎���ᶒ��Ɋ������Ėk�͖k�C�����فA�Ȗ،����ߐ{��A�����ԍ�A���s���R��˂̖T�ɁA���{�A�l���P�ʎ����U�����ɔT�ؐ_�Ђ��n������A���������Đ_���J�炸�ɂ͒u���Ȃ������B

�吳���N�X���P�U���ݒ���ɍ�����Z�́@�����܂ł͂����ꂵ�l�Ǝv�Ђ��ɐl�Ɛ��ꂵ�_�ɂ����肯��@�Ə̂��A���������V�c�́A��������N

����������l�������ւ̐e�Ƃ��Ă��ق����ĂȂނ�܂ƂȂł���

�̌䐻������V�c���X�̌��{�ɂ��w�K�@���Ƃ��ď��a�V�c�����ߍc�����̂�����ɑS�g�S���ō��܂�A���̈̑�ȋ���̎����Ǝ��H�͌��Ƃ��Ċw�K�@����̏�Ɏc���ċ���A�����̑勳������Y�d���́u�T�ؑ叫�͖���̑勳��Ƃł���v�Ɠ��j����ċ�����B

�ł��邩�炱���T�؏��R���w��̐_�l�Ǝ���Ɏ����Ďn�߂ĔT�؏��R�̐^���ɐG��邱�Ƃ��o����ƌ����ׂ��ł���B

�i���[�t���b�g�w�T�ؐ_�Ёx���j

![]()

�@�����P�T�N�T���Q�S��

�@�����P�T�N�T���Q�S��

�����s�`��ԍ�W���ځi�T�ؐ_�Иe�j�̋��T�ؓ@�ł�����܂����B

�������

�T�؏��R�͌����܂ł��Ȃ������A���I�̗����ɕ����P�����������ߓ��]�����l�i�҂Ƃ��Ĉꐢ�̐��h�����B

���R�叫�]��ʌM�ꓙ���ꋉ���݂ɏ������ӔN�����V�c�̎v���ɂ���Ċw�K�@���ɔC����������q��̌O��ɊW�������吳���N�X���P�R�������V�c��呒�̓����U�S�˂�����Ƃ��ď}�����Îq�v�l�����Ɏ��n�����B

���R�̏}���������⌾���Ď��@�𓌋��s�Ɋ���ꂽ�B

���̓����s���j�ݍ�J�F�Y�͒����T�؉��ݗ����Ă��̋��@��ۑ����A�܂��אڂɔT�ؐ_�Ђ����������B

���R�͉Éi�Q�N�P�P���P�P�����z�����E�̒��{�ˎ�ї���@�ɉ��Đ���u���N�T�ؖ��l���ڔN���v�����T�N�P�P�����R�P�O�˂�����ƂƋ��ɒ��卑���{�Ɉڂ����B

�c���l�Ƃ�ьc���Q�N�U���P�W�˂̐ܕ����Ɖ��������B

�����Q�N�P�P���Q�P�˂̎��˖��ɂ��Ŏ��������K�̂��ߕ�����e���c�ɓ��������̌㋞�s�s�͓��������e�������|�𖽂���ꖔ�L�Y�˗��R���������Ƃ��Ē��䕺�̋����ᶂ����������S�N�P�P���Q�R�˂̎��ɗ��R�����ɔC����ꖼ����T�Ɖ��߂��B

�����W�N�Q�V�˂̎��F�{���������P�S�A�����S���ƂȂ蓯�P�O�N�ɂ͐���̖��ɏ]�R�S���Q�Q�������ɔC����ꂽ�B

���R�̕��́A���N�P�O�������ɉ��ĕa�v�����B

���N�P�P�N�P���Q�U���F�{����Q�d��Ƃ�����������P�A�����ƂȂ�A�W���Q�V���F���ˎm���n��V�̎l���Îq�ƌ����������v�l�͎��ɂQ�O�˂ł������B

�������R�́A�ō��쒬�ɏZ��ł����B�u�R�H���R���T�؏��R�v

�������P�Q�N�W���Q�W�����j���T������P�P���ɐV�⒬�T�T�Ԓn�ɏ��߂ē@���݂����̂ł���B

���P�R�N�S���卲�ɐi�ݗ��P�S�N�P�Q�����j�ۓT���o�������B

���̌�h�C�c���w�A�����A���I�����ɏ]�R�A�p���c��̑Պ����Q�̎�������A���̊ԁA�ߐ{�ʓ@�Ɏ��K���ꂽ���Ƃ����������{�@�͈ˑR�Ƃ��č��n�ɍ݂�A�����P�Q�N�ȗ��R�S�N�Ԃɋy�B

�{�@�́A�f�p�����ł������B

���R�̓�����ÂԂ̂ɍł��ǂ��L�O���ł���B

���݂ɒ��j���T���т́A�����R�V�N��R���U���ɉ��Đ펀���A���j�ۓT���т́A���N�P�P���R�O���c���R�ɉ��Đ펀�����B

���ɒ��j�Q�U�ˁA���j�́A�Q�S�˂ł������B

�叫�v�ȁA�y�ї����q�̕�͂Ƃ��ɐR��n�ɂ���B

���ؙh�m�����イ�n������A�M���̂��ƁB

|

�T�ؓ@ �T�ؓ@�͖����P�Q�N�ɔ������߁A�����R�T�N�ɉ��z���ꂽ���̂ł��B ���̌����͖����P�X�N�Ƀh�C�c���w���A�t�����X�̗��R�K��̐܂ɃX�P�b�`�����A���{�����Q�l�Ɍ��Ă��Ă��܂��B �i�����P�T�N�T���Q�S���j |

�i�������j

�����s�`��w�蕶����

�L�`������

���T�ؓ@�y�єn����

���T�ؓ@�́A�����R�T�N�i�P�X�O�Q�j�ɐV�z���ꂽ���̂ŁA�T�؊�T�叫�v�Ȃ��吳���N�i�P�X�P�Q�j�X���P�R���A�����V�c��呒�̓��A�����V�c�ɏ]���ď}������܂ł����ɏZ��ł����B

���R���A�h�C�c���w���Ɍ����t�����X�R���̌�����͔͂ɂ��Č��Ă��Ƃ������̂ŁA�������̗m�����z���ڋq��ړI�Ƃ��鍋�Ȍ������A�a���Z��ɗm���̉��ڎ���t�����������̂������̂ɔ�ׂ��̓@��́A�R�l�̉Ƃ炵���A����C���Ȃ��ȑf�ō����I�ɍ���Ă���B

���͂P�U�W�u�A�ؑ��������A���{�����ŁA�X�Βn���I�݂ɗ��p���A�����S�̂ɔ��n���\�������B

�n�����́A�������A���{�����ŁA�@��V�z�����ȑO�A�����Q�Q�N�i�P�W�W�X�j�Ɍ��Ă�ꂽ�B

�Ԍ���P�Q�E�T���A���s��S�E�T���̍ג��������ɂ́A�S�ɋ�悳�ꂽ�n�[��A�n�ƌɓ�������B

�Z�����ؑ��ł���̂ɑ��A�n�������������ŗ��h���A�Ƃ����]���̂��������̂ŁA�n�����킢�����ɂ����叫�̐l�����Â��B

���a�U�Q�N�P�O���Q�W���@�@�@�����s�`�拳��ψ���

|

�X�m���܂�n �����Q�Q�N�ɐV�z���ꂽ���̂ł��B �i�����P�T�N�T���Q�S���j |

|

�X�̓��� ���n�h�捆�h�̔n�[ �i�����P�T�N�T���Q�S���j |

�i�������j

���n�̗R��

���n��m���n���́u�X�e�b�Z���v���R�̈��p�����u�A���r���v�Y�̉��n�Ŗ����R�W�N�P���T�����t�c��̍ۂɔT�؏��R�ɑ����Ƃ������叫�͂��̎u���ӂ������ɂ�����Ƃ邱�Ƃ͌R�K�̋����Ȃ����ƂȂ̂Ō����Ă�����u��m���n�v���Ɩ��Â��Đ�𒆏�p���M����c�������������̔n�Ƃ��Ĉ��p�����B

�叫�͚捆���R�X�N���Ɏ�n�Ƃ��Ē��挧�ԍ꒬�����F�����ɑ���ꂽ�A��吳�S�N�T��������蓇�����B������v���ɑ����C�m�m���܁n���n�ӏ~�O�����Ŏ��璆�吳�W�N�T���Q�V���ɏI�������B

�n��Q�R�ł��̎e�n�͓�\�]���ɋy��ł���B

���n�u���m���炽�܁n�v���͋����n�Ŏe�n�Ȃ��B

|

�T�ؑ叫�ƒҐ蔄���N�̑� �i�����P�T�N�T���Q�S���j |

�i�������j

�T�ؑ叫�ƒҐ蔄���N�̑�

���ɓ`������u�T�ؑ叫�ƒҐ蔄���N�v�̘b�́A�����Q�S�N�A�T�؊�T�����R�����̎���A�p���ŋ����K�ꂽ�܂̂��Ƃł��B

��T�͋���ŋ��R�A�����W�̍��z���O�Y���N�ɏo��܂��B

���z���N�́A�Ґ蔄����c�݂Ȃ����Ƃ̐��v���x���Ă��܂����B

���̎p�Ɋ���������T�́A���N���܂��A����~����n���܂����B

���z���N�͂��̉���Y��邱�ƂȂ��A�w�͂��d�ˁA�����Ƃ̐��E�ő傫�Ȏ��т�ςݏグ�܂����B

���̓����́A���������T�؊�T�̐l�ƂȂ��`������̂Ƃ��āA���a�S�R�N�ɋ��j�b�J�r�i�Z�{�U���ځj�̉��ɑ�������܂������A���̂��ы��j�b�J�r���ӂ���������邱�ƂƂȂ�A��T�����̂��̒n�Ɉڌ�����܂����B

�����P�R�N�X��

|

���T�ؓ@�̓��� �i�����s�`��ԍ�W�|�P�P�|�R�Q�E�旧�T�،����j |

�������߉��v�ē��@�i�������j

���̌������߂́A�]�ˎ���̏����A�R�헤������ƍN�̖��������A�n�����Ď������y�n�ŁA�͐s���Ď��n�̒˂�z���A������Ƃ������Ƃ����`��������B

�R���̕~�n�͌��݂̓�k�R����ѐԍ�V�A�W���ڂ��܂ލL��Ȓn��ł������B

�]�ˎ��㖖�����̂�����͔��Z�S��m�����傤�n�ːR��V���m��������̂����n�̓@�n�ŁA�����ېV�ケ�̈�т͐V�⒬�ƌĂ�A���m�̓@��X�ƂȂ����B

���R�叫�T�؊�T�͖����P�Q�N���̒n�����߁A���R�T�N�V�z�������B

�叫�͑吳���N�X�������V�c�̂��Ƃ�ǂ��A�v�l�Îq�ƂƂ��Ɏ��Q���ĉʂĂ��B

�@��͂��̈⌾�ɂ��A�����s�Ɋ�t����A�����̂̂������Ƃ��ĊJ�����ꂽ�B

���݂ł́A���T�ؓ@���܂߂ċ旧�����Ƃ��ĊǗ����Ă���B

���z�y�؎�����

�T�ؐ_�Јē��L�@�@�i�ē����j

![]()

|

�Ւ��L�O�� �i���ꌧ��Îs����{�S���ځj �i�����P�V�N�S���X���j |

���������L�O��

���̔�́A�����S�R�N�i�P�X�P�O�j�ɁA��v�҂̍����Ղ邽�߁A�L�u�����v�͂���Ďu�Ƃ̎^���Č��������B

�蕶�̂T�����́A���Y�d�����̈˗��ɂ��A�w�K�@���T�؊�T�������|�������������̂ł���B

��ɉ���{�⑰��Ɏp����쎝����Ă���B

�����V�N�R��

����{�w��܂��Â��萄�i���c��

�i�������j

|

���H�E�̏����Ȍ����ɔ肪�����Ă��܂��B �i�����P�V�N�S���X���j |

�吳���N�i�P�X�P�Q�N�j�X���P�R���A�����V�c�̞l�Ђ����c�����o������ߌ�W���̍��C�ɍ��킹�āA�Ȃ̐Îq�Ƌ��Ɏ������܂����B

���̎����͑傫�Ȕ������ĂсA�u�Ō�̕��m�����_�v�Ƃ��ĔT�؊�T���^���A�}�����ꎞ���s�����Ƃ����Ă��܂��B

�i�����P�V�N�Q���T���L�j

|

�T�؊�T�i�E�j�ƔT�ؐÎq�i���j�̕� �i�R�쉀�E�Ԓn�F�P�탍�P�O���Q�U���S�ԁj �i�����P�T�N�T���Q�S���j |

�R�쉀�ɍs������A�܂��ŏ��ɊǗ��������ɍs���܂��傤�B

�����Œ����l�̂���̏ꏊ���ڂ��Ă���u�R�쉀�ē��}�v�i�T�O�~�j���w������ƕ֗��ł��B

�����Əڂ����m�肽���l�ɂ͓����������ɂ́u�R�쉀�v�i�P�C�O�O�O�~�j���̔����Ă��܂��B

|

�R�_�T�؏��R�ꓰ �ԗ쌰���� �i���s�s�E���s��R�썑�_�Ёj ���a�S�S�N�S�����V ���{���哯�u��@�������s�ψ����@���{���d �i�����P�X�N�R���P�V���j |

�蕶

������\��N�\���T�؏��R��p���m�C�j���N�j�����ꓰ��q�v�l�Îq�s�����j�X

���i�N�ꓰ�a�~�e�v�V�⌾�j������k�O���m������n�j����

�W�V���{�l�ڏZ�҃m������p�j���������m�V������g�X

�吳���N�㌎�����V�c�呒�m�����R�v�ȋ��j�}���X��v�ȃm�┯����k�j�����ꓰ�m�摤�j������ʎO��O�@���j���u�Z����

���a�O�\�ܔN���ؖ������{�n�k�����a�T���j���{�l�������惒�z�L�T�؉ƈ⍜�┯�y�r��ʖ��T���j�J�T��

���R�m���m�C�j�݃��������V�c�m���|����W�e�������s�t

�t���H�J�Z�\�N�����m�P�z���R�m�m�������r��j�ăb�e�������X�����m���V

���a�l�\�O�N�O�����{���哯�u��n�����S�N�L�O���ƃg�V�e���{���_�m���g���O��V���ؗ������{�m������p�j�����T�؉ƈ⍜�┯�y�r��ʃ��̍��j��҃V�n�����s��R�썑�_�Ћ����j�g�V�e���J�V��j���m�胒���e�ȃe�ꓰ�m�O�����̃w���R�m�⓿���s���j�`�w�����l�S����v�X�����A�����g�X

��@���{���d

���@���c���R

![]()

![]() �@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�@�@

�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�@�@![]() �@�����̃��X�g�ɖ߂�

�@�����̃��X�g�ɖ߂�

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||