二の丸東大手門

二の丸東大手門(別名:霞ヶ城)

山形県山形市霞城町・霞城公園

二の丸東大手門

二の丸東大手門

史跡 山形城跡

二ノ丸東大手門

山形城は延文元年(1356年)斯波兼頼しば・かねよりにより、創建されたと伝えられている。

現在の山形城跡は、文禄年間(1592~1595)最上義光もがみ・よしあきにより拡張され、鳥居忠政とりい・ただまさの時代(1622~1628年)に、ほぼ現在の形に整えられた。

昭和61年5月、二ノ丸堀から内側の地域が、近世初期の面影をとどめている全国有数規模の近世城郭として国の史跡に指定された。

山形城の石垣は、市街地を流れる馬見ヶ崎まみがさき川の玉石(安山岩)を用い、割肌を表面に見せる野石積みで日本でも類を見ない優美で堅固な石垣である。

二ノ丸東大手門は山形城の正門である。

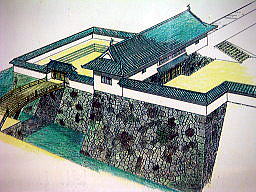

枡形ますがたの南北両側に多門櫓たもんやぐらを持つ独特な形式の枡形門で、江戸城の諸門に匹敵する規模をもつ。

現在の建物は、幕末の城絵図や明治時代初期の写真等を参考にして、日本古来の建築様式で復原され平成3年3月に竣工した。

工期45ヶ月工費11億円余。

(説明板より)

| 山形城の歴史 |

延文元年(1356)に、南朝方の勢力が強かった山形に北朝方の斯波兼頼が奥州大崎から羽州探題うしゅうたんだいとして山形に入部した。

斯波家は、清和源氏の名門の足利家の支流である。

兼頼は、翌年、山形城を築き、斯波氏は、この地方の名前を用いて、最上もがみ姓を名乗り、その子孫が代々山形城主となった。

最上家と伊達家との攻防があったが、兼頼から11代目にあたる最上義光は、慶長5年(1600)の出羽合戦(長谷堂合戦ともいう)の戦功により、24万石から庄内三郡と秋田の由利郡の33万石を与えられ、一躍にして57万石の大大名となった。

文禄元年(1592)と翌年に山形城の普請について九州名護屋の陣中から家臣にあてた義光の文書が残されているが、慶長年間から元和年間にかけて、山形城と城下町を完成したことが、その当時の城下を記した城下絵図によってわかる。

山形城は、輪郭式の平城で、全国有数の規模を持っていた。

最上義光は、馬見ヶ崎川扇状地の扇端部にあった斯波兼頼以来の城と城下を広大な三の丸内に取り込んで重臣たちの屋敷地とした。

新しい城下町と下級家臣団の屋敷地を城の外の扇央部に拡げ、下士屋敷地や職人町や商人町など33ヶ町の町割を行った。

七日町や十日町など市日のついた町が羽州街道沿いに造られた。

専称寺を中心に浄土真宗の寺院14ヶ寺を一ヶ所に集め「寺内町」(寺町ともいう)とした。

また、71の寺社境内地を城下の要所や街道の出入口に配置した。

当時の記録によれば、武士と町人を合わせると、3万5千人を超える大城下町となっていた。

最上川の舟運も盛んになり「最上百万石城下」といわれるほどに栄えた。

最上家は、元和8年(1622)に義光の孫にあたる義俊よしとしが改易され、近江国に5千石、三河国に5千石合わせて1万石を与えられ、近江の大森に移された。

最上家に替わって山形城主となったのは、磐城平いわきたいらから移封された譜代大名きっての名門の鳥居忠政(伏見城を守った鳥居元忠の子)で、20万石(後に24万石)の大名として入部した。

「東国の押さえ」として、鳥居一族を鶴岡、新庄、上山などに配置して固めた。

子どもの忠恒は嗣子ししに恵まれず、領地を取りあげられ断絶した。

鳥居家は、弟の忠春が信州高遠3万石を与えられ存続した。

寛永13年(1636)、鳥居家の後には、3代将軍家光の異母弟の保科正之ほしなまさゆきが信州高遠3万石から20万石城主として山形に入部した。

正之は、7年後に会津若松に23万石で転封した。

山形は幕領となった後、徳川家門の松平直基(家康の次男結城秀康の五男、外孫)が山形に入部した。

最上家改易後に、山形城主として9家、20人の親藩や普代大名が次々と入封した。

石高が次第に減らされて、最後の城主となった水野忠弘(水野忠邦の孫)の時には、たった5万石だった。

明治維新後、山形城の三の丸全体が香澄町かすみちょうと命名された。

明治29年(1896)に本丸と二の丸の土地が歩兵第32連隊の兵営地となり、その時、本丸の堀と土手が埋められた。

三の丸の南部一帯は練兵場となった。

戦後、二の丸全体が霞城公園となったが、昭和61年に「国指定史跡 山形城跡」となった。

平成3年には二の丸の東大手門が復原された。

平成16年には本丸の大手門(一文字門)の石垣が復原された。

今、新たに山形城が4百年ぶりに蘇りつつある。

| 山形城主のうつりかわり |

| 西暦 | 城主名 | 石高 | 前封地と石高 | 在城期間 | 移封地と石高 |

| 1356 | 斯波兼頼 | 奥州大崎 | |||

| 最上直家 | |||||

| 最上満直 | |||||

| 最上満家 | |||||

| 最上義春 | |||||

| 最上義秋 | |||||

| 最上満氏 | |||||

| 最上義淳 | |||||

| 最上義定 | |||||

| 最上義守 | 50年 | ||||

| 1571 | 最上義光 | 57万石 | 43年 | ||

| 1614 | 最上家親 | 57万石 | 4年 | 近江大森(1万石) | |

| 1618 | 最上義俊 | 57万石 | 4年 | ||

| 1622 | 鳥居忠政 | 24万石 | 磐城平(6万石) | 6年 | |

| 鳥居忠恒 | 24万石 | 磐城平(8万石) | 8年 | 断絶。弟が信州高遠(3万石)へ | |

| 1636 | 保科正之 | 20万石 | 信州高遠(3万石) | 7年 | 会津若松(23万石) |

| 1643 | 幕領 | 6ヶ月 | |||

| 1644 | 松平直基 | 15万石 | 越前大野(5万石) | 4年 | 播州姫路(15万石) |

| 1648 | 松平忠弘 | 15万石 | 播州姫路(15万石) | 20年 | 下野宇都宮(18万石) |

| 1668 | 奥平昌能まさよし | 9万石 | 下野宇都宮(11万石) | 4年 | |

| 奥平昌章 | 9万石 | 13年 | 下野宇都宮(9万石) | ||

| 1685 | 堀田正仲 | 10万石 | 下総古河(10万石) | 1年 | 奥州福島(10万石) |

| 1686 | 松平直矩なおのり | 10万石 | 豊後日田(7万石) | 6年 | 奥州白河(15万石) |

| 1692 | 松平忠弘 | 10万石 | 奥州白河(15万石) | 1年 | |

| 松平忠雅 | 10万石 | 7年 | 備後福山 | ||

| 1700 | 堀田正虎まさとら | 10万石 | 奥州福島(10万石) | 29年 | |

| 堀田正春 | 10万石 | 2年 | |||

| 堀田正亮 | 10万石 | 15年 | 下総佐倉 | ||

| 1746 | 松平乗佑のりすけ | 6万石 | 下総佐倉(7万石) | 18年 | 三河西尾 |

| 1764 | 幕領 | 3年 | |||

| 1767 | 秋元凉朝すけとも | 6万石 | 武州川越(6万石) | 1年 | |

| 秋元永朝 | 6万石 | 42年 | |||

| 秋元久朝 | 6万石 | 29年 | |||

| 秋元志朝 | 6万石 | 6年 | 上州館林 | ||

| 1845 | 水野忠精ただきよ | 5万石 | 遠州浜松(6万石) | 21年 | |

| 水野忠弘 | 5万石 | 3年 | 近江朝日山 |

(『国指定史跡 山形城跡』のパンフレットより)

最上義俊(最上義光の孫)

家臣の不和からお家騒動が起こり、父親の死因に関する疑惑が表沙汰となって、元和8年(1622)、改易処分を受け、のちにはわずか5千石を賜わる幕府直参の旗本に落とされてしまった。

幕領時代

幕府は、米沢の上杉、秋田の佐竹、仙台の伊達を監視するため、城の手入れに努め、常に万全の備えを怠らなかったが、やがてその必要がなくなると、いわば大名の島流し先となって荒廃していくことになった。

(『日本城郭辞典』より)

霞ヶ城

霞ヶ城の名は、慶長5年(1600年)の出羽でわ合戦で、城を霞が取り巻いて上杉景勝の武将、直江兼続の軍勢から守ったことに由来するという。

(『日本発見 名城』より)

| 幕末期の山形城主と明治初年の廃城 |

鳥居忠政以後の山形城主は、幕領2回をはさんで、11家の親藩・譜代の大名が目まぐるしく交代した。

最後の水野氏は、わずか5万石の小大名であった。

最上氏57万石から水野氏5万石と十分の一以下に弱小化していった城下町は、全国的に見ても余り例のないことである。

特にひどかったことは、明和元年(1764)7月からの幕領時代であった。

幕府は、三の丸の家臣屋敷を取り壊し、畑地に開墾して紅花等を植えようとした。

急に山形城主を命ぜられた秋元凉朝は、畑に開墾された三の丸の東半分に、家臣の家屋を急造し、自らも本丸御殿に居住せず、二の丸東大手門に新御殿を造って居住した。

したがって、山形城の本丸に城主が居住して、本丸としての機能を備えてた時代は、堀田氏(10万石)時代(1710~46)や次の大給松平氏(6万石)時代(1746~64)までといってよい。

しかし、本丸御殿は、その後幕末まで藩の役所として使用された。

明治維新後、廃藩置県にともない、全国の旧藩時代の城は大部分廃城とされた。

山形城内の櫓や御殿の建物も、明治8年(1875)ごろに取り壊され、三の丸の濠は、埋められて畑に開墾されてしまった。

まことに惜しまれる処置であった。

(『最上義光歴史館 解説シート④』より)

山形城跡本丸一文字門石垣

|

一文字門石垣 (平成17年6月18日) |

|

一文字門復原予想図 (『山形城跡本丸一文字門石垣復原工事』説明板より) (平成17年6月18日) |

| 本丸一文字門石垣の復原 |

平成3年度から本丸堀の遺構を解明するために、レーダー探査や発掘調査を開始し、城絵図の分析、検証を進めて行きました。

平成8年には、本丸の正門である一文字門の発掘調査を行い、土中深くから櫓や枡形の石垣の一部がおよそ100年ぶりに姿を現わし、市民に大きな感動を呼び起こしました。

平成10年度から、本丸一文字門石垣復原事業に着手し、平成15年度までに櫓や枡形、橋台などの石垣の復原が完了し、一部の堀、土塁も復原しました。

発掘された石垣は、はらみが目立っていたほか、東面の石垣は江戸時代に行われた修復状況もあまり良好ではなく、そのまま積み上げるのが困難だったため、一旦石垣を解体しました。

修復事業は一石一石に番号と割線を付して写真測量を行い、姿図を作成し一石ずつ慎重に取り外し、再びその図に基づき一石ずつ元の位置に戻し入念に積み上げるという伝統的な作業を行い、石垣全体を復原しました。

新たに積み上げる石垣の部分には、堀から拾い上げた石とともに、同じ材質の安山石を購入して復原を行いました。

工事にあたっては、学識経験者などで構成する検討会議で、城絵図や発掘調査をもとに様々な検討を重ね、できる限り史実に基づき作業を進めてきました。

平成16年度からは「本丸一文字門大手橋」の復原に着手しており、平成17年度には復原を完了する予定です。

(山形郷土館・平成17年3月1日発行 『郷土館だより №77』より)

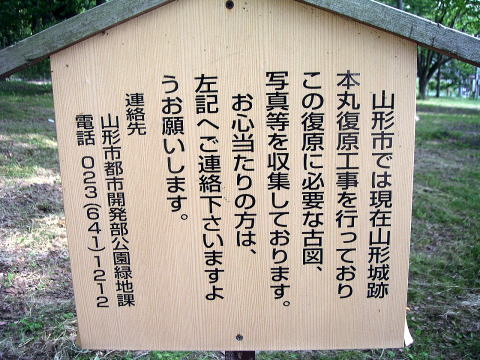

告知板

告知板

|

多門櫓と最上義光像 (平成17年6月18日) |

|

「山形歩兵第32連隊之跡」碑 (平成17年6月18日) |

山形に歩兵第32連隊が明治・大正・昭和と半世紀駐在

明治22年、山形市が誕生し、29年に市の発展のために雄倉市長らは、山形に歩兵連隊を誘致するのが得策だと考えた。

そこで大部分が未利用の空き地となっている旧山形城の本丸・二の丸を市が取得し、国に寄付して連隊の敷地にあてることとし、陸軍省に誘致の希望を表明した。

陸軍省も調査の結果、適地と判断、新設市を山形市に内定した。

翌30年、陸軍歩兵第32連隊が旧山形城跡に名実ともに誕生し、明治・大正・昭和と半世紀以上にわたって、”霞城連隊”と呼ばれた軍隊が駐屯したのである。

現在、市民を楽しませてくれる霞城公園の桜は、日露戦争(1904~5)凱旋の記念に、32連隊の将兵が植えたものである。

(『最上義光歴史館 解説シート③』より)

| 三の丸 |

|

「縣指定史跡 霞城三の丸跡」の碑 (歌懸稲荷神社裏) 昭和36年10月建之 (平成17年6月18日) |

|

三の丸土塁跡 (歌懸稲荷神社裏) (平成17年6月18日) |

|

三の丸土塁跡 (平成17年6月18日) |

国指定史跡

山形城跡

昭和61年5月28日指定

昭和62年7月9日追加指定

山形城は、山形へ入部した斯波兼頼が延文2年(1357)に築城したもの、と伝えられています。

これを最も大きい規模に構築したのが山形城主最上義光で、文禄年間(1592~1595)のことです。

城は本丸・二の丸・三の丸を有する平城ひらじろで、その規模は東西1480m、南北1881mに及んだと言われています。

まさしく平城としては全国有数の大きさでした。

ここ歌懸うたかけ稲荷神社境内の西側に残る土塁は、三の丸の東南方の十日町口に南接する部分にあたります。

昔を偲ばせる樹木が繁茂しており、東側には堀跡が窪みとなって残っています。

現在は、二の丸の区域内(霞城かじょう公園)とともに、山形城跡とともに、山形城跡として国の史跡に指定されています。

平成4年3月

山形県教育委員会

山形市教育委員会

(説明板より)

| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||