![]()

平成19年4月14日

平成19年4月14日

明治11年(1878年)12月7日〜昭和17年(1942年)5月29日

大阪府堺市・南海本線堺駅西口でお会いしました。

旧姓は鳳ほう。

独学で日本の古典を学び、旧派和歌を作る。

明治33年(1900年)与謝野寛ひろし(鉄幹)の新詩社に参加、『明星みょうじょう』の才女として名を馳せる。

大恋愛の末に鉄幹と結婚。

その経緯を中心とした短歌を集め、翌年『みだれ髪』を上梓。

恋に燃える自我を情熱的に歌い、同時代の青年を魅了した。

明治37年(1904年)には日露戦争に従軍した弟の無事を祈る反戦詩『君死にたまふこと勿れ』を発表。

明治44年(1911年)平塚らいてうらの『青鞜』が創刊されると、それに共鳴して作品を寄せる。

この時期、婦人問題についての著述も多く、文化学院の学監を務めるなど女子教育にも携わった。

初の『源氏物語』現代語訳など日本の古典文学に関する作品も多い。

|

与謝野晶子像 (大阪府堺市・南海本線堺駅西口) 与謝野晶子生誕120年を記念して 堺陵東ライオンズクラブ 結成25周年記念アクティビティ 1998年5月29日 除幕 (平成19年4月14日) |

晶子略年譜

1878年

12月7日、当時堺県堺区甲斐町46番屋敷に菓子商駿河屋二代目鳳宗七の三女として誕生。

戸籍名は志よう。

1892年

堺女学校(現大阪府立泉陽高等学校)卒業。

1901年

6月、上京。

8月、歌集『みだれ髪』刊行。

9月、鉄幹と結婚生活に入る。

1904年

2月、日露戦争勃発。

9月、『明星』に長詩『君死にたまふこと勿れ』を発表。

1906年

1月、歌集『舞姫』に、この歌碑のうた「ふるさとの潮の遠音のわが胸にひびくをおぼゆ初夏の雲」をおさめる。

1912年

5月、鉄幹の後を追って、シベリア鉄道経由でパリへ。

10月、帰国。

帰国後さらに、詩人、評論家、エッセイスト、教育者、古典研究者としてもさまざまな文学活動を展開する一方、当時の女性の地位向上のためにつくす。

1942年

5月29日、自宅で死去。

法名は「白桜院鳳翔晶耀大姉」。

1942年

遺歌集『白桜集』が平野万里編で出版される。

(銘板・碑文)

|

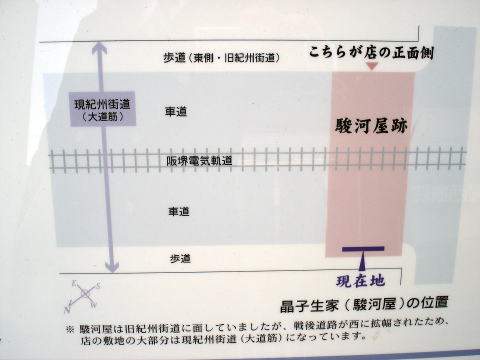

与謝野晶子生家の跡 (大阪府堺市甲斐町西1) (平成19年4月14日) |

|

歌碑 明治11年12月7日このところに生まれた与謝野晶子を偲び廿回忌の日に之を建てる 昭和36年5月29日 堺市・堺市教育委員会 (歌碑裏・銘板) (平成19年4月14日) |

与謝野晶子生家跡

海こひし潮の遠鳴りかぞへつゝ

少女おとめとなりし父母ちちははの家

歌人・与謝野晶子(1878〜1942)は、明治11年(1878)12月7日、当時の堺県甲斐町46番屋敷で菓子商駿河屋を営む鳳宗七ほうそうしちの三女として生まれました(本名:志しよう)。

幼い頃から『源氏物語』などの古典に親しみ、17歳頃から歌を詠み始め、明治34年(1901)、与謝野鉄幹てっかんのもとへ上京するまで、青春時代を堺のまちで過ごしました。

左の碑は、堺市内で最初の晶子の歌碑として、没後20年にあたる昭和36年(1961)に建立されました。

晶子26歳、明治37年(1904)の雑誌「明星」に初出した歌で、巻物「春風抄」(堺市博物館蔵)の中に記されている自筆を刻字しています。

中央にあるアマリリスと百合の花は晶子が好んだ花といわれ、碑全体の形は晶子の旧姓「鳳」より、鳳凰ほうおうが大きく羽を広げている姿を象徴しています。

堺市

(説明板より)

(説明板より)

(説明板より)

(説明板より)

(説明板より)

|

与謝野晶子の碑 (大阪府堺市・中央図書館前) (平成19年4月14日) |

与謝野晶子のレリーフ

与謝野晶子のレリーフ

碑文

与謝野晶子は1878年堺市に生まる

旧姓 鳳

堺女学校卒業後は家業駿河屋菓子舗の手伝いの傍ら よしあし草 等での習作を経て 明星 に加入し歌集 みだれ髪を出す

その直後鉄幹と結婚し 明星 の中心となる

歌集二十数冊の他 小説 評論 古典研究と多彩な活躍をする

1942年没

昭和53年10月12日

与謝野晶子生誕100年

記念事業委員会建之

|

堺市立中央図書館 (大阪府堺市堺区大仙中町18−1) (平成19年4月14日) |

|

与謝野晶子と小山いと子の歌碑 (茨城県ひたちなか市・湊公園) (平成23年5月31日) |

碑誌

与謝野晶子は大正8年の秋

水戸から湊町に遊び

那珂川の海に入るなるいやはての

海門橋の白き夕ぐれ

大海の波もとゞろと来て鳴らす

海門橋の橋ばしらかな

の二首を詠まれその雄大な景観を賞された

書は山内秋紅先生である

小山いと子は昭和6年夏以来

再三那珂湊を訪れ 特に海門橋に興を覚え昭和8年その処女作「海門橋」を その後「海は満つることなし」などを発表された

いま東京杉並に住まわれ女流文学者として健筆をふるわれている

書は特に乞うて先生の真筆を煩わした

昭和55年3月

建立 那珂湊市長 薄井三郎

撰 柴田 進

書 宮内勝寿

石工 福地徳四郎

(碑文より)

(公園から見た海門橋)

(公園から見た海門橋)

|

湊公園 (茨城県ひたちなか市湊中央1−1−1) (平成23年5月31日) |

|

与謝野寛・晶子の歌碑 (北海道函館市住吉町・立待岬) (平成22年5月24日) |

濱菊を郁雨が引きて根に添ふる立待岬の岩かげの土 寛

啄木の草稿岡田先生の顔も忘れじはこだてのこと 晶子

此の碑に刻んだ歌は、與謝野寛、晶子夫妻が昭和6年6月6日函館に来遊した時の詠草の中から選んだもので、歌の中の人物は、郁雨宮崎大四郎、啄木石川一、圖書裡岡田健蔵である。

昭和32年8月15日建立

計畫 圖書裡会

賛助 棒二森屋

(碑文より)

与謝野寛・晶子の歌碑

昭和31(1956)年、市立函館図書館の創設者であり館長でもあった岡田健蔵の十三回忌が行われ、その際に彼の雅号にちなんだ図書裡会が結成された。

翌32年、同会は棒二森屋百貨店の援助を得て、岡田健蔵を顕彰する意味も込め、昭和6年に来函した与謝野寛・晶子の歌碑を建立した。

晶子の短歌中に岡田先生とあるのが、健蔵のことである。

また寛の作品として、健蔵の親友である宮崎郁雨の名前が読み込まれた短歌が選ばれた。

函館市

(説明板より)

|

立待岬 (北海道函館市住吉町) (平成22年5月24日) |

立待岬

この地名は、アイヌ語のヨコウシ(待ち伏せするところ、すなわち、ここで魚を獲ろうと立って待つ)に因むという。

18世紀末に幕府が蝦夷地を直轄すると、警備のため、ここに台場が築かれたことがあった。

また、第二次世界大戦中は、要塞地帯法により市民は立ち入りを禁じられていた。

現在は、津軽海峡を望む景勝地として、多くの観光客が訪れている。

近くには石川啄木一族の墓や与謝野寛・晶子の歌碑もある。

函館市

(説明板より)

![]() (関連商品のご紹介)

(関連商品のご紹介)

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||