|

姲惌偺嶰攷巑 旜摗擇廎惗抋抧 乮垽昋導巐崙拞墰巗愳擵峕挰侾俆侾係斣抧丒榚乯 暯惉侾俆擭侾俀寧係擔寶棫丒愳擵峕巗娤岝嫤夛 乮暯惉侾俋擭侾侾寧侾俀擔乯 |

墑嫕係擭侾侽寧俉擔乮侾俈係俈擭侾侾寧侾侽擔乯乣暥壔侾侽擭侾俀寧侾係擔乮侾俉侾係擭俀寧俁擔乯

柤偼岶敚偨偐偲傕丄帤偼巙洑偟偄傫丄捠徧椙嵅丅

埳梊崙愳擵峕偺夢慏嬈幰偺巕丅

戝嶁偺曅嶳杒奀偵擖栧偡傞偑丄棅弔悈丒屆夑惛棦傜偲惓妛傪妛傃庨巕妛傪慖傫偩丅

戝嶁偵奐弇偟偨偑丄姲惌俁擭乮侾俈俋侾乯枊晎偵搊梡偝傟丄惞摪妛栤強偺庲幰偲偟偰姲惌婜偺妛惌偵嶲夋偟偨丅

姲惌偺嶰攷巑偺堦恖丅

|

姲惌偺嶰攷巑 旜摗擇廎惗抋抧 乮垽昋導巐崙拞墰巗愳擵峕挰侾俆侾係斣抧丒榚乯 暯惉侾俆擭侾俀寧係擔寶棫丒愳擵峕巗娤岝嫤夛 乮暯惉侾俋擭侾侾寧侾俀擔乯 |

|

姲惌偺嶰攷巑 旜摗擇廎惗抋抧 乮暯惉侾俋擭侾侾寧侾俀擔乯 |

|

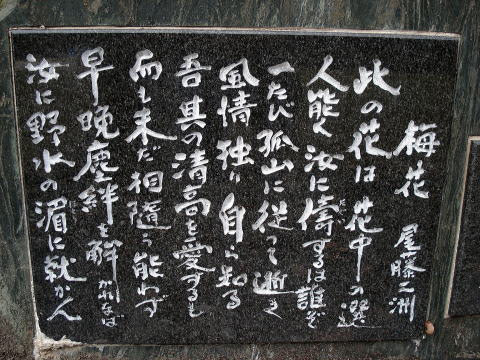

嬪旇 悈氵挿偔帹偵嵼傝 丂丂丂嶳怓栧傪棧傟偢 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擇廎朷嫿偺嬪 暯惉侾俆擭侾俀寧係擔丂侾俋侽擭嵳婰擮丂旜摗擇廎尠彶夛 乮暯惉侾俋擭侾侾寧侾俀擔乯 |

旜摗擇廎尠彶旇丒旇暥

旜摗擇廎偼丄墑嫕係擭乮侾俈係俈乯侾侽寧俉擔塅杸孲愳擵峕懞擾恖挰偵惗傑傟傞

俆嵨偺帪廙棴傑傝偵棊偪丄惗奤懌幘偲側傞

侾係嵨偺帪慶晝偺嬑傔偱懞偺庲堛塅揷愳梜尙偵廇偒渉渜妛傪妛傇

俀係嵨偱戝嶃偵梀妛

曅嶳杒奀偵巘帠屆暥帿妛傪妛傇

屻偵棅弔悈摍偲愗狯岎梀丄庨巕妛傪惓妛偲偟慹巂榐傪挊偡

姲惌俁擭乮侾俈俋侾乯枊晎偵搊梡偝傟徆暯阺嫵姱偲側傝丄幠栰孖嶳丒屆夑惛棦偲嫟偵姲惌偺嶰攷巑偲徧偝傟偨

俇俆嵨偱姱傪帿偡傞枠偺俀侾擭娫丄妛幆偲戩尒傪埲偰偦偺柤傪巐奀偵抷偣偨

嬣尵偱庰扙丄崑曻偱猁棊丄崅偄幆尒偲戝媊偵岤偄惈奿偼丄懡偔偺巘掜丒桭恖傪姶壔嫵摫偟偰巭傑側偐偭偨

惗奤攡壴傪垽偟丄庰傪歯傒丄屘嫿偺晽岝傪夰偐偟傫偩朷嫿偺擮偼丄偄傒偠偔傕崱偵揱傢傞帊偺拞偵懡偄

暥壔侾侽擭乮侾俉侾俁乯侾俀寧係擔丄俇俈嵨偱杤偟丄搶嫗搒戝捤愭庲曟強偵柊傞

暯惉侾俆擭侾俀寧

旜摗擇廎尠彶夛

仸丂尠彶旇丒旇暥偱偼焒偟偨寧擔偑侾俀寧係擔偲側偭偰偄傑偡丅乮侾俀寧侾係擔偺岆婰偐丠乯

|

擇廎旜摗愭惗旇 乮垽昋導巐崙拞墰巗愳擵峕挰丒愳擵峕忛愓丒忛嶳岞墍乯 乮暯惉侾俋擭侾侾寧侾俀擔乯 |

擇廎旜摗愭惗旇

愭惗丄鎭偄傒側偼岶敚偙偆偪傚偆丄帤偁偞側偼巙洑偟偄傫丄椙嵅傝傚偆偡偗偲徧偡丅

擇廎偠偟傘偆丒栺嶳傗偔偞傫丒惷婑尙偣偄偒偗傫偼奆懘偺暿崋側傝丅

埳梊崙塅杸孲愳偺峕偺恖丅

懘偺愭偼摗尨惄偣偄丄旜挘傛傝棃傝堏傞丅

場乮傛乯偭偰旜摗巵偲徧偡丅

慮慶偦偆偦丄鎭偼擵鸆丄慶丄鎭偼桳旤丄岶丄鎭偼愰仭偣傫傛偆丄汦傂偼惣嶳巵丅

壠偼悽乆憜峴偦偆偓傚偆傪嬈偲偟丄堦嫿偺崑懓偨傝丅

愭惗丄墑嫕巐擭廫寧敧擔惗傑傞丅

曖偼偠傔偰屲嵨丄懌幘偦偔偟偮偵滊偐偐傝枖懡昦丅

廫巐丄慶晝偼柦偠偰丄嫿巘塅揷愳梜尙傛偆偗傫偵廇乮偮乯偄偰梲柧妛傪庴偗偟傓丅

擇廫榋丄幘傪戝嶃偵椕傝傚偆偡丅

悑偵曅嶳杒奀偵廬偄偰渉渜妛偦傜偄偑偔傪廋傓丅

帪偵棅弔悈傜偄偟傘傫偡偄傑偨摨栧偨傝丅

棇仭傜偔傃傫偺彂傪摼偰丄擵傪婌傃丄愭惗偵撉傓偙偲傪姪偡偡傓丅

愭惗怺偔怣偠丄埲偰惓妛偲堊偟丄憡嫟偵尋鑢偗傫偝傫偡丅

枖丄拞堜抾嶳丄棜尙傝偗傫孼掜偲岎傝丄塿傑偡傑偡庨妛偺錧墱偆傫偺偆傪媶傓丅

姲惌拞丄敀壨妝墺岞偟傜偐傢傜偔偍偆偙偆丄枊晎偺戝榁堊偨傝丅

棨傝偔丒墹偍偍丒埳偄丒暔傇偮偺彅妛暡嫽傆傫偒傘偆偟丄庨妛偺悐懼偡偄偨偄偣傞傪奡側偘偒丄愭惗媦傃幠栰孖嶳偟偽偺傝偮偞傫傪敳揊偟偰丄徆暯阺偟傚偆傊偄偙偆偺嫵姱偲堊偡丅

屆夑惛棦偙偑偣偄傝傪恞嫇偠傫偒傚偟偰摨姱偲堊偡丅

悽偼擵偙傟傪嶰攷巑偲徧偡丅

枊晎偼枖堎妛偺嬛傪敪偟丄嶰攷巑偼巪傓偹傪曭偠丄嬌椡擵傪攔愃偡丅

彅斔傑偨嬛傪曭偠丄揤壓阹慠傃偤傫偲偟偰嵞傃庨妛偵岦偐偄丄妛晽堦掕偟埲傕偰枊枛偵帄傞丅

奧偗偩偟愭惗摍偺椡側傝丅

愭惗曨暷傎偆傑偄擇昐錃傐偆傪庴偗傞丅

慶偺懌幘傪埲偰摿偵姱幧傪阺撪偙偆側偄偵媼偨傑偄丄挬尒偼惓夛偵巭傓丅

屻丄戞偰偄偼氥婒嶁偄偒偞偐偵帓偨傑偄丄戅塀偨偄偄傫偟偰榁傪梴偆丅

暥壔廫擭廫擇寧廫巐擔焒丄嫕擭榋廫嬨丅

戝捤尨偵憭傞丅

愭惗偼妏擏嫄岥偐偔偵偔偒傚偙偆丄壒揻憉椇偍傫偳偦偆傝傚偆丄惈偼湕扺娙堈偰傫偨傫偐傫偄偵偟偰堸庰傪婌傇丅

懘偺妛愢偵濰偔丄惞恖桳傝偰埲棃丄岴巕偺庒偛偲偒桳傜偢丅

庲幰偠傘偟傖桳傝偰埲棃丄庨巕偺庒偒桳傜偢丅

棨丒墹偼偙傟崘巕偺棳丄埳丒暔偼偙傟浃巕偠傘傫偟偺棳丅

慠偟偐偟埆偵偔傫偱傕懘偺旤傪抦傞丅

梲柧傛偆傔偄偺暥傪昡偟偰桳柧堦戙偺庱弌偲堊偟丄拞峕摗庽側偐偊偲偆偠傘偺夋憸偵嬗偝傫偟偰嬤悽悭傑傟偵尒傞摽峴偲堊偡丅

枖丄彂傪嫿巘梜尙偵婑偣偰濰偔丄妛愢曄偢偲瀚偄偊偳傕丄岎媌偙偆偓偼曄偤偢偲丅

暥偼焏恔愳偒偟傫偣傫傪垽偟丄帊偼摡偲偆丒桍傝傘偆傪垽偡丅

榁偵媦傫偱傕嵟傕敀揱傪婌傇丅

懘偺惈偵嬤偒傪埲偰栫丅

暯惗丄弎嶌傪婌偽偢丅

暥廤偺奜丄堦帪偺嬾昅偖偆傂偮偵弌偯傞傕偺悢庬偁傝丄帶偟偙偆偟偰鈏堗巹尵偟傚偆偄偟偘傫嵟傕尠偁傜傢傞丅

奧偗偩偟枊晎偺惙帪偣偄偠偵嵼傝偰丄懜墹偦傫偺偆偺戝媊傪柧偐偵偡丅

懘偺幆尒偟偒偗傫偼嶰攷巑偺拞偵戩弌偨偔偟傘偮偡丅

搶慗屻偲偆偣傫偛丄崅慶偙偆偦埲壓巐悽偺尨曟偘傫傏傪戝捤偵愝偗丄堚摽钄偄偲偔偣傫偲濰偄偄丄嵨帪揮攝偝偄偠偰傫傁偄偡丅

枖丄扟暥濊偨偵傇傫偪傚偆偵懏偟偰丄嫿嶳偺恾傪憿傝丄彅桭偵惪偙偆偰帊傪戣偣偟傔惔壣偣偄偐偵斺棗傂傜傫偟丄挩慠傛偆偤傫偲偟偰埲偰妝偟傓丅

懘偺墦偒傪捛偄丄屘偄偵偟偊傪曠偆偙偲偺岤偒偙偲傑偨埲偰尒傞壜傋偟偲尵偆丅

慜攝偤傫偼偄挅愳巵丄嶰彈傪惗傓丅

堦彈偼丄壀揷恀悷偵壟偡丅

梋偼焠偟傚偆偡丅

屻攝斞壀巵丄巐抝堦彈傪惗傓丅

抝偺攲偼偔丒拠偪傘偆丒婫偒丒奆焠偡丅

廸崅巏乮偮乯偖丅

彈偼暷揷惓岾偵壟偡丅

栧恖偵偼挿栰朙嶳傎偆偞傫丄嬤摗撃嶳偲偔偞傫丄嵟傕柤偁傝丅

戝惓婭尦丄愭惗堦昐擭婖扖偵撏偲偳偒丄嫿恆泔偛偆偟傫偁偄杁乮偼偐乯偭偰嵳揟傪愢偔丅

棃傝攓偡傞傕偺丄愭惗偺尯懛椙嫽傛偟偍偒埲壓杴偦悢愮恖傑偨埲偰懘偺堚摽鍴傆偐偔媦傋傞傪抦傞壜傋偒栫丅

場傛偭偰枖丄彽嵃偺旇傪寶偰墦偔梋偵柫傪懍傕偲傓丅

柫濰偔

梊嶳撿偵墶偨傢傝丂丂奀偼熪傃傚偆偨傝懘偺杒丂丂柧沍傔偄傃昤偔偑擛偒丂丂愭惗偺嫿戭

擳偪恾擳偪帊丂丂埲偰悴媞偒偒傖偔傪堅傓丂丂攰偄傢傫傗塸嵃傪彽偄偰丂丂仭偒偮偨傝巣偙偺旇愇傂偣偒

塸嵃抦傞桳傜偽丂丂嵨帪棃傝奿偄偨傟傛丂丂愮屆埶慠偲偟偰丂丂嶳巼偵偟偰奀暽偁偍偟

戝惓嶰擭擇寧

媨撪庲堳廬嶰埵孧擇摍丂暥妛攷巑丂嶰搰婤丂愶曎饨妟媦彂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂旇暥拞廫巐擔擵廫帤奧岆煡

暯惉侾俆擭侾俀寧係擔

婑憽丂愳擵峕儔僀僆儞僘僋儔僽丂椺夛侾侽侽侽夞婰擮

乮愢柧斅傛傝乯

仸丂仭偼僷僜僐儞忋偱昞帵偱偒側偄暥帤偱偡丅

|

旜摗擇廎 乮擇廎旜摗愭惗旇丒愢柧斅傛傝乯 乮暯惉侾俋擭侾侾寧侾俀擔乯 |

|

旜摗擇廎丒帊旇 乮垽昋導巐崙拞墰巗愳擵峕挰丒愳擵峕忛擇偺娵愓乯 乮暯惉侾俋擭侾侾寧侾俀擔乯 |

丂壧旇

丂壧旇

旇暥

偙偺帊旇偼嬦摴惔晽棳惔嬦摪嬦桭夛偑憂棫俁侽廃擭傪婰擮偟嫿搚偺惗傫偩戝庲姲惌偺嶰攷巑偲徧巀偝傟傞旜摗擇廎愭惗尠彶偺堦彆偲偟偰杮夛乆堳偺嫆嬥偵傛傝偙傟傪寶棫偟愭惗偺偛堚摽傪宧嬄偡傞傕偺偱偁傞

徍榓俆俉擭係寧媑擔

嬦摴惔晽棳惔嬦摪嬦桭夛

乮暃旇丒旇暥傛傝乯

| SEO | [PR] 敋懍!柍椏僽儘僌 柍椏儂乕儉儁乕僕奐愝 柍椏儔僀僽曻憲 | ||