![]()

平成21年11月5日

平成21年11月5日

安政3年2月9日(1856年3月15日)〜大正10年(1921年)11月4日

岩手県盛岡市・岩手県公会堂でお会いしました。

家老職の盛岡藩士の次男として生たが、のちに分家して平民となる。

司法省法学校退学後、郵便報知新聞社をへて明治15年(1882)外務省に入省。

陸奥宗光の知遇を得て、農商務省・外務省の要職を歴任。

外務次官をへて駐朝鮮日本公使となる。

明治31年(1898年)官界を辞して大阪毎日新聞社社長となる。

明治33年(1900年)立憲政友会結成に参加し、同年幹事長、第4次伊藤内閣の逓信相になる。

明治35年(1902年)衆議院議員に当選し、以後8回当選。

総裁・西園寺公望を補佐し、桂太郎との提携を推進して積極政策を掲げて政友会の勢力拡大を実現した。

明治39年(1906年)内相の時に、政敵である山県有朋派一掃のため、県知事や事務官36人を休職処分とする。

大正3年(1914年)政友会総裁に就任。

大正7年(1918年)内閣を組織し平民宰相とよばる。(日本初の本格的政党内閣)

多数による力の政治や利益誘導政治に対する批判も強く、大正10年(1921年)東京駅で19歳の鉄道員・中岡艮一に刺殺された。

享年66歳。

|

原敬先生像 (岩手県盛岡市内丸11−2・岩手県公会堂) (平成21年11月5日) |

|

生家 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

原敬生家

盛岡市指定有形文化財(建造物)

平成7年4月26日指定

この武家屋敷は平民宰相原敬の生家です。

原家第7代当主盛岡藩家老原直記芳隆が嘉永3年(1850)に大改築を行いました。

200坪もある大きな屋敷であり藩主を迎えるために「御成座敷」も特別に作られました。

この家の造りは幕末の嘉永3年の工法や用材を現在に伝え屋敷の茅葺きとともに貴重です。

原敬は安政3年(1856)この家で生まれ明治4年15歳で上京するまで生活し少年期を形成しました。

その後原家第9代当主原恭(原敬の兄)は明治6年に御成座敷等不要となった部屋を廃却しましたので、現在は居間の直記の間、次の間、隅の間、女中部屋など当時の5分の1が残っています。

(説明板より)

|

|

|

|

| 原敬生家 | |

|

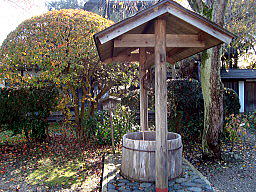

東屋 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

東屋

明治42年建設の別邸「一山荘」(現在市内大通り3丁目)内に、造られた小憩の場所で、園遊会にも使用されたものです。

(昭和34年原家より寄贈、現在地に移築)

(説明板より)

|

書斎 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

|

書斎・内部 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

書斎(大正5年6月落成)

原敬は大正4年3月、鎌倉・腰越に別荘を新築、翌5年「手狭に付書斎一室増室の必要を認め、先般来着手し今回落成せり、八畳の間一室なり」・・・・6月落成(原敬日記第6巻所載・福村出版)と記載された書斎です。

(寄贈者 財団法人大慈会理事長原利和氏 昭和63年11月1日移築)

(説明板より)

|

倉 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

倉

明治42年建設の別邸「一山荘」(現在市内大通り3丁目)内に、大正3年9月建てたものです。

(昭和55年7月原敬の養嗣子原貢氏より市へ寄贈、同年現在地に移築)

(説明板より)

|

内濠の跡 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

内濠の跡

濠は幅4m程あり、常に水をたたえて防護に備え、水面には水鳥が遊び魚釣りにも適していた。

明治5年邸内の大部分を田畑に開拓するときに埋め立てた。

(説明板より)

|

原宰相 産湯の井 (岩手県盛岡市・原敬記念館) 大正13年11月 (平成21年11月7日) |

|

「宝積」の碑 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

宝積(ほうじゃく)

原敬が座右の銘とした自筆の文字を盛岡産の花崗岩に刻んだもので、大きさは縦168cm(原敬の身長)横290cm、岩手山をイメージした自然石を使っています。

「宝積」には「人に尽くして見返りを求めない」「人を守りて己を守らず」の意味があります。

この碑は多くの方の協賛によって建立したものです。

平成18年2月9日(原敬の誕生日)

原敬生誕150周年記念事業実行委員会建立

(説明板より)

|

句碑 (岩手県盛岡市・原敬記念館) (平成21年11月7日) |

原敬句碑

余よ16歳にして郷里を出で他郷たきょうに在ること

50年、今は66歳の老翁ろうおうとなりぬ

わけ入りし霞かすみの奥も霞かな

敬たかし

(説明板より)

|

原敬記念館 (岩手県盛岡市本宮字熊堂93−1) (平成21年11月7日) |

【利用の案内】

開館時間:午前9時から午後5時まで

休館日:月曜日(祝日の場合はその翌日)・年末年始

入館料:一般 200円

| 安政 3年 | 1856 | 0歳 | 岩手郡本宮に父・直治(41歳)、母・リツ(33歳)の二男として生れる。 |

| 万延 元年 | 1860 | 4歳 | 祖父・直記死去(75歳)。 |

| 文久 元年 | 1861 | 5歳 | 本宮の太田代直蔵に習字を学ぶ。 |

| 元治 2年 | 1865 | 9歳 | 4月2日、父・直治死去(50歳)。 4月7日から慶応元年となる。 小山田佐七郎に漢籍を学ぶ。 太田代塾から寺田塾(習字)、工藤塾(算術)に移る。 |

| 慶応 4年 | 1868 | 12歳 | 9月8日から明治元年となる。 藩主が白石に転封、藩財政窮乏し原家も窮乏する。 |

| 明治 3年 | 1870 | 14歳 | 再開された藩校(作人館修文所)に学ぶ。 |

| 明治 4年 | 1871 | 15歳 | 幼名・健次郎を敬たかしと改める。 12月、勉学のため東京に出て「共慣義塾」に入る。 那珂梧楼宅に寄寓。 |

| 明治 5年 | 1872 | 16歳 | 学費の送金が途絶えて共慣義塾を退学。 麹町1番地のカトリック神学校(マリン神学校)に入学。 |

| 明治 6年 | 1873 | 17歳 | 4月12日、洗礼を受ける(ダビデ・ハラ)。 |

| 明治 7年 | 1874 | 18歳 | フランス人宣教師エブラルの学僕となり新潟に赴く。 |

| 明治 8年 | 1875 | 19歳 | 分家して士族から平民となる。 「原敬日記」を書き始める。 |

| 明治 9年 | 1876 | 20歳 | 司法省法学校に合格。(104人中2番) |

| 明治12年 | 1879 | 23歳 | 2月、賄征伐事件で放校。 中江兆民塾に学ぶ。 7月、『露西亜国勢論』を翻訳出版。 11月、郵便報知新聞社に入社。 |

| 明治13年 | 1880 | 24歳 | 社説『官民相対スルノ道ヲ論ズ』を書く。 |

| 明治14年 | 1881 | 25歳 | 渡辺洪基に従い、東北・北海道を周遊。 |

| 明治15年 | 1882 | 26歳 | 報知新聞社を退職。 4月、大阪「大東日報」主筆。 8月、下関に向かう外務卿井上馨と同じ船に乗り合わせる。 この時、井上馨から認められる。 |

| 明治16年 | 1883 | 27歳 | 太政官御用掛、外務省御用掛兼務。 文書局勤務。 中国地方巡遊。 12月、中井弘(桜州山人)の長女・貞子と結婚。 清国・天津領事して赴任。 |

| 明治18年 | 1885 | 29歳 | 李鴻章と交遊。 天津条約締結に尽力、伊藤博文に認められる。 5月、外務書記官としてパリ公使館勤務を命じられる。 勲六等旭日章受章。 |

| 明治19年 | 1886 | 30歳 | パリ公使臨時代理。 |

| 明治20年 | 1887 | 31歳 | フンク・ブレンタノ教授に国際公法を学ぶ。 |

| 明治22年 | 1889 | 33歳 | 4月、帰国。 井上馨農商務相の下で農商務省参事官となる。 『エジプト混合裁判』刊行。 |

| 明治23年 | 1890 | 34歳 | 7月、農商務大臣・陸奥宗光の秘書官となる。 参事官兼任。 |

| 明治24年 | 1891 | 35歳 | 大臣官房秘書課長。 |

| 明治25年 | 1892 | 36歳 | 3月、陸奥宗光に従い辞職。 朝鮮弁理公使・農商務省局長就任を断る。 8月、陸奥宗光外相の下で通商局長(移民課長兼務)となる。 9月、取調局長兼務。 『現行条約論』刊行。 芝公園の住宅購入。 |

| 明治27年 | 1894 | 38歳 | 日清戦争。 『陸戦公法』(国際法)を註訳刊行。 |

| 明治28年 | 1895 | 39歳 | 5月、外務次官となる。 不平等条約改正に尽力。 |

| 明治29年 | 1896 | 40歳 | 6月、特命全権公使として朝鮮在勤 10月、帰朝。 |

| 明治30年 | 1897 | 41歳 | 退官。 9月、大阪毎日新聞編集総理。 |

| 明治31年 | 1898 | 42歳 | 初の口語体随筆連載 『新条約実施準備』刊行。 大阪毎日新聞社長。 |

| 明治32年 | 1899 | 43歳 | 5月、『新条約実施準備補遺』刊行。 6月、『外交館領事館制度』刊行。 8月、『でたらめ』刊行。 |

| 明治33年 | 1900 | 44歳 | 7月、伊藤博文の要請で政友会組織体制を立案。 9月、政友会結成。 11月、政友会に入党。 大阪毎日新聞社社長辞任。 12月、初代幹事長に就任。 第4次伊藤内閣の逓信大臣となる。 |

| 明治34年 | 1901 | 45歳 | 逓信大臣を辞任。 大阪北浜銀行頭取に就任。 |

| 明治35年 | 1902 | 46歳 | 衆議院議員に立候補して当選。 以後7回無競争で当選する。 予算委員長。 |

| 明治36年 | 1903 | 47歳 | 大阪新報社長に就任。 政友会常務委員。 |

| 明治38年 | 1905 | 49歳 | 古河鉱業副社長に就任。 政友会政務調査会長となる。 12月、貞子夫人と離婚。 |

| 明治39年 | 1906 | 50歳 | 1月、第1次西園寺公望内閣の内務大臣となる。 |

| 明治41年 | 1908 | 52歳 | 1月、逓信大臣を兼任。 菅野弥太郎の長女・浅あさと再婚。 7月、内務大臣を辞任。 8月、欧米視察。 |

| 明治42年 | 1909 | 53歳 | 8月、介寿荘新築。 伊藤博文暗殺される。 |

| 明治43年 | 1910 | 54歳 | 6月、大逆事件。 8月、韓国併合。 政友会院内総務。 予算委員長。 |

| 明治44年 | 1911 | 55歳 | 北清満韓視察。 第2次西園寺内閣の内務大臣(鉄道院総裁兼任)。 10月、『南部史要』刊行。 12月、上田常記の二男・貢を養子とする。 |

| 大正 2年 | 1913 | 57歳 | 山本権兵衛内閣の内務大臣になる。 大礼使長官。 |

| 大正 3年 | 1914 | 58歳 | 5月、母・リツが92歳で死去。 6月、政友会総裁に就任。 第1次世界大戦。 11月、腰越別荘新築。 |

| 大正 5年 | 1916 | 60歳 | 三浦梧楼邸で加藤高明、犬養毅と三党首会談。 |

| 大正 6年 | 1917 | 61歳 | 臨時外交調査委員会委員(大臣待遇)に就任。 |

| 大正 7年 | 1918 | 62歳 | 米騒動。 8月、シベリア出兵 組閣の大命降下。 9月29日、原内閣成立(司法大臣兼任)。(第19代内閣総理大臣) 11月、パリ講和会議。 |

| 大正 8年 | 1919 | 63歳 | 司法大臣兼任。 |

| 大正 9年 | 1920 | 64歳 | 議会解散 |

| 大正10年 | 1921 | 65歳 | 2月、遺書を4通書く。 10月、海軍大臣(事務管理)を兼任。 11月4日午後7時25分、東京駅で兇刃に斃れる。(65歳) 11月11日、盛岡市大慈寺に埋葬。 |

(参考:原敬記念館発行 『原敬記念館』 平成20年・4訂)

(参考:原敬記念館発行 『原敬研究資料〈47〉 第43回企画展 原敬と杉村濬』)

(参考:原敬記念館発行 『原敬の足跡』)

|

原敬別邸遺構 (岩手県盛岡市大通3−3−18・「ホテル東日本盛岡」) 別邸の煉瓦塀 (平成21年11月6日) |

|

原敬別邸遺構 (岩手県盛岡市大通3−3−18・「ホテル東日本盛岡」) 七十七銀行の隣りにあります。 (平成21年11月6日) |

圓通神社

この地は、原敬(内閣総理大臣 大正7年)の別邸介寿荘のあった所です。

昭和55年ホテル建設にあたり、時の流れに荒廃していた氏神の一部が出土されたことから有志により復元をはかり、無病息災、家内隆盛、子孫繁栄、良縁、商売繁盛、交通安全の守護神として造られた神社であります。

●この道路奥に見えるのが復元された圓通神社です。

●ご参拝の方にお守りを差しあげております。駐車場受付へお寄りください。

ホテル東日本

(説明板より)

|

原敬別邸跡 (岩手県盛岡市大通3−3−18・「ホテル東日本盛岡」) 介寿荘の庭石 (平成21年11月6日) |

原敬別邸跡

この地はもと古川端と称し当地出身の平民宰相原敬が明治42年ここに別邸介寿荘を設け年々帰省して郷党の知友と相語るをたのしみとした跡地であるが やがて市の発展にともなう都市改造計画の実施にかんがみ 昭和34年に原家によって開放され今日にいたっている

(説明板より)

|

白芳庵 (岩手県盛岡市愛宕町14−1・中央公民館) (平成21年11月5日) |

白芳庵

庭の一隅に小座敷落成しければ

酒くまん友と一夜を虫の秋

この茶室は、もと市内古河端ふるかわばた(現大通3丁目)の原敬別邸介寿かいじゅ荘(通称 一山いちざん荘)内に大正7(1918)年に原敬が造ったものでことのほかこの茶屋を愛し自らも「田舎屋」と称して客のもてなしの席などにもあてていた。

昭和34(1959)年10月、遺族原貢氏が原敬の美しかった白髪にちなんで「白」を、また席の額「遠山芳草外」の中から「芳」をとり、「白芳庵はくほうあん」と命名して盛岡市に寄贈されたものであります。

建物の移転にあたっては、その費用を原敬別邸跡に新築した七十七銀行のご厚意によってこの場所に移転し、保存されることになったものであります。

現在この茶室は、一般の茶会等の利用に供しておりますので、ご利用されたい方は本館事務室までお申しで下さい。

(説明板より)

【反藩閥】

原は優秀な成績で司法省法学校に入るが、寄宿舎の待遇改善行動を咎められて放校される。

新聞記者を経て官界に入り、陸奥宗光に見出された。

反藩閥は生涯の信念で、平民のまま宰相の座に登りつめる。

原は陸奥直系の冷徹なリアリストで、権謀術数に長けていた。

(参考:発行者・澤田實 『日本人、台湾を拓く』 まどか出版 2013年1月 第1刷発行)

(令和元年7月21日 追記)

【台湾統治】

外務次官に昇進したばかりの原敬は、伊藤博文に台湾をアルジェリアのごとく内地と区別のない制度にするべきだと迫っている。

数年後、台湾総督の律令権と台湾財政自立の半永久化を狙う「台湾統治法」が議会に上げられそうになると、原は「台湾はほとんど半独立のごときありさまになる」と猛反発する。

政党を指導する原は、本国と台湾は同じ制度にすべきと譲らなかった。

その根底には民衆の支持を基盤とする政党政治家の「平等主義」が横たわっている。

条約改正で諸外国に対して平等な待遇と自由を求めるからには、植民地にも同じ論理を適用しなければ筋が通らないと考えたようだ。

(参考:発行者・澤田實 『日本人、台湾を拓く』 まどか出版 2013年1月 第1刷発行)

(令和元年7月21日 追記)

【原敬の対外姿勢】

ロシア革命において、英仏は干渉戦争を決意、アメリカや日本にも参戦を促します。

アメリカのウィルソンは右顧左眄し、日本も事情をよく呑み込めません。

このときの対外政策を主導したのが、衆議院最大勢力である立憲政友会を率いる原敬です。

寺内首相は予算と法案を握る政友会には逆らえません。

取り込みを図って原を超党派の外交調査会に招いたので、さらに原の発言力が上がります。

原は外務省出身なのですが、外務官僚ではあっても外交には素人以下、下手に肩書と権力があるので発言権を与えては危険という政治家です。

若いころ駐仏代理公使をしているのですが、自筆の公信に「スラブとはトルコのことである」などという、訳のわからない解説を書いてよこすくらいです。

元老たちも重要な対外政策を決めるときは、政友会の形だけの総裁だった西園寺公望は呼んでも、よほどの必要がない限り原の意見など聞きません。

原の対外姿勢は「対米追随」です。

渡米したときにアメリカの大都会を巡って「こんなすごい国とは絶対に争ってはいけない」という卑屈な信念を抱いたので、首相になっても絶対にアメリカには逆らわないことを旨としたのです。

しかも原のカウンターパートナーとなるアメリカ大統領がウッドロー・ウィルソンです。

ウィルソンのやっていることは、日本にケチをつけて中国を支援し、何とかしてレーニンを応援しようとしていたとしか説明のつかない行動ばかり取るのです。

(参考:倉山満 著 『嘘だらけの日中近現代史』 芙蓉社新書 2013年 第5刷発行)

(平成29年9月9日 追記)

【白紙主義】

原敬という男は、明治維新の逆賊、東北は南部藩の出身で、「一山」を号していた。

これは、「白河以北・一山百文」と嘲られた東北出身者の心からの反骨から発したもので、池田勇人の「寛容と忍耐」の百倍もの「隠忍と執念」で、いまや宰相として長州閥の山県有朋と対決した。

しかし、原敬は「白紙主義」と称し、「政治は力なり」との信念を堅持して藩閥を打倒し、真に政党政治を確立しようと立ち上がったのだが、決して山県有朋と正面衝突せず、あくまで政友会の実力を拡大して、実力をもって山県を倒そうとしたに違いなかった。

そういうはっきりとした現実主義の彼は、まず党利党略を第一とし、そのために財政上積極政策で政友会の党勢拡張を図ろうとした。

したがって、大蔵大臣には、デフレ論者の山本達雄を避けて、インフレ論者の高橋是清を任命した。

(参考:岡田益吉 著 『危ない昭和史(下巻)〜事件臨場記者の遺言〜』 光人社 昭和56年4月 第1刷)

(令和元年10月5日 追記)

【政治の学理と実務を心得た首領】

「政治の学理と実務を心得た首領」とは、原敬のことである。

原は、卓越した政治力と指導力で、立憲政友会を率い、「平民宰相」として評価も高いが、一方で、積極的な地元への利益誘導を図ったことでも知られている。

あまりにも僻地に鉄道を敷設しようとした原に対し、「猿でも乗せる気か」と議会で追及されると、「猿は鉄道に乗れないことになっています」と平然と返したというエピソードが残っている。

政党の党首が金策に走り、汚職にまみれていく例として、尾崎行雄(咢堂がくどう)は、原を挙げている。

個人的には原ほど金銭的に廉潔な人間はいなかった。

「原君は、秘書官時代に手に入れた小邸に、死ぬまで住んでいた」であった。

ところが原は党首となると、選挙の際にには、要求を上回る金を候補者に配り、党勢拡大のため地方鉄道の建設を積極的に推進し、「我田引鉄」という利権誘導政治を行なった。

こうした利権誘導型政治・集票手法に対し、尾崎行雄は反発した。

(参考:石田尊昭・谷本晴樹 著 『咢堂言行録〜尾崎行雄の理念と言葉』 平成22年11月初版 世論時報社発行)

(平成25年4月13日追記)

【自らの名利に淡白】

原敬という政治家は、我々が学校で習う“平民宰相”のイメージとは異なり、当時は腹黒い人物だという評判がたっていた。

政治資金を捻出するために権謀術数の限りを使ったからだが、それはあくまでも国政の場で自らの政治信条を実現していこうとしたためで、彼ほど自らの名利に淡白な人はなかった。

(参考:北康利 著 『銀行王 安田善次郎〜陰徳を積む〜』 新潮文庫 平成2年6月発行)

(令和元年5月10日 追記)

【武藤金吉とのエピソード】

原敬が非常に可愛がった武藤金吉という人がいた。

彼は政友会の功労者だが、何とか一度大臣になりたくて仕方がない。

ところが原さんは一向に大臣にしてくれない。

とうとう我慢がしきれずに何とか大臣にしてくれませぬかと言ったところ、原さんは非常に難しい顔をして態度を改め、「武藤君、僕は君のためには何でもしてあげたいと思う。しかし大臣というものは自らその人がある。君は大臣になるという柄ではない。それだけは諦めてくれ。その他のことなら何でもしてあげる」と言われて武藤氏もすっかりしょげたという話がある。

ここらは原さんの偉いところである。

参考:安岡正篤 著 『活学としての東洋思想』 2006年9月第1版第3刷 PHP文庫)

(平成26年5月6日 追記)

【宮中某重大事件】

東宮殿下(のちの昭和天皇)と久邇宮邦彦大将の長女・良子女王とのご婚約が発表されたにもかかわらず、元老・山県有朋公は、自分の子分であった宮内大臣・中村雄次郎を使って、良子王女は色盲であるからと、ご婚約取り消しの工作をやった。(宮中某重大事件)

久邇宮は、この申し出を断固として拒否し、世論はごうごうとして山県に不利になった時、突如として原敬首相は内務大臣・床次竹二郎をして、「ご婚約変更なし」との声明を公表せしめた。

さすがの山県も怒って、位階勲等を拝辞したうえ、枢密院議長も辞職してしまった。

原敬は、はじめこの事件で山県有朋の失脚を狙っていたが、途中で新たに元老になった大隈重信伯(のちに侯爵)が、葉山御用邸に突如伺候した。

大隈は航空協会の会長であり、そのうえ、同協会の総裁は久邇宮だった。

そこで、山県は失脚しても、新たに大隈伯が宮中に勢力を伸ばす情勢に転換したので、原敬は狼狽して、本来、宮内大臣が公表すべき「ご婚約取り消さず」との公表を、薩摩出身の床次内相に公表させて、問題を収束するとともに、大正天皇をして、山県をわざわざ沼津御用邸に召して、山県の一切の辞意を慰留させてしまった。

これは、早稲田中学校長・中野礼一(元佐賀藩家老)が、大隈侯から直接聴取した実話である。

(参考:岡田益吉 著 『危ない昭和史(下巻)〜事件臨場記者の遺言〜』 光人社 昭和56年4月 第1刷)

(令和元年5月6日 追記)

|

原首相遭難現場 (東京駅丸の内南口) (平成18年5月25日) |

原首相遭難現場

大正10年11月4日午後7時20分、内閣総理大臣原敬は、京都で開かれる政友会京都支部大会におもむくため、丸の内南口の改札口に向かっていた。

そのとき、一人の青年が飛び出してきて案内にあたっていた高橋善一駅長(初代)の肩をかすめ、いきなり刃わたり5寸の短刀で原首相の右胸部を刺した。

原首相はその場に倒れ、駅長室で手当てを受けたが、すでに絶命していた。

犯人は、原首相の率いる政友会内閣の強引な施策に不満を抱いて凶行におよんだと供述し、背後関係は不明であった。

(説明銘板より)

|

東京駅丸の内南口 (平成18年5月25日) |

【暗殺犯・中岡艮一】![]()

東京駅で原は、中岡艮一という青年に短刀で胸を刺され、刃は心臓に達し、駅長室で原は絶命した。

中岡は市内大塚駅の職員だが、大塚駅の助役の橋本という男に教唆されて、「疑獄により官僚や政治家が肥るのはよくない」と言われ、国家の為に原を刺して、憂国の英雄になろうと考えたものであるという。

(参考:豊田 穣 著 『私論 連合艦隊の生涯』 光人社NF文庫 1996年4月発行)

(令和2年9月30日 追記)

|

原敬の墓 (岩手県盛岡市・大慈寺) (平成21年11月4日) |

|

原敬の墓所 (岩手県盛岡市・大慈寺) 右:原敬の墓、左:妻淺の墓 (平成21年11月4日) |

原敬墓所

原敬は、安政3年2月9日に生まれました。

明治4年15歳で戊辰戦争敗戦の屈辱を胸に秘め上京し、新聞記者を経て、明治政府の役人となり外務省などに勤めました。

その後大正3年6月、第3代立憲政友会総裁、大正7年9月には、平民でわが国初の内閣総理大臣(第19代)となりました。

清廉潔白と言われた原敬は、生涯衆議院議員を貫き通し、自由と平和を愛し、藩閥、軍閥、官僚などの特権階級と対決しながら、明治憲法下で政党政治を実現しました。

大正10年11月4日、東京駅丸の内南口で暗殺され、遺体は盛岡に運ばれ11月11日悲しみの雨が降りしきる中、ここ大慈寺に埋葬されました。

原敬は、大正10年2月20日付けの遺書の中に

「一、死去の際位階勲等の陞叙は余の絶対に好まざる所なれば死去せば即刻発表すべし

一、東京にては何等の式を営むに及ばず、遺骸は盛岡に送りて大慈寺に埋葬すべし

一、墓石の表面には余の姓名の外戒名は勿論位階勲等も記すに及ばず」

と記しています。

遺書のとおり、「原敬墓」とのみ刻まれた墓石は、最期まで平民として生きた原敬の強い信念が表れています。

隣りには、内外の厳しい政情の中を歩む原敬を最後まで支えた妻淺が「主人と同じ深さで埋葬されたい」という願いをかなえて眠っています。

原敬が15歳まで生活した市内本宮の「原敬生家(市指定有形文化財)」に隣接して建てられた原敬記念館では、原敬の遺品とともにその業績を辿ることができます。

(説明板より)

|

大慈寺・山門 (岩手県盛岡市大慈寺町5−6) (平成21年11月4日) |

保存建造物

大慈寺山門

指定番号 第22号

平成3年3月27日指定

この建物は、明治38年建造とされる楼門形式の山門である。

大陸風の形に和風の趣のある山門の天井には二つの龍が描かれている。

盛岡市

(説明板より)

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||