(平成23年2月8日)

(平成23年2月8日)熊本県熊本市中央区宮内3−1

(平成23年2月8日)

(平成23年2月8日)

熊本県護国神社御由緒(略史)

明治2年2月維新以来の殉国志士烈士の慰霊を偉霊を花岡山招魂社に斎祀したのを起源として明治7年3月官祭招魂社となり、昭和14年4月内務省令により熊本県護国神社と公称し終戦後宗教法人となり昭和32年4月此の境内に現在の社殿御造営竣工仝5月10日御鎮座大祭を斎行、明治、大正、昭和に亘る幾度もの事変戦争に陣没された県内の英霊61,120柱が護国の神として斎祀され後年国防や公共のために殉ぜられた英霊を列祀された。

(〜以下略〜)

(説明板より)

|

明治9年10月24日 「神風連挙兵本陣跡」碑 (平成23年2月8日) |

|

大東亜戦争 殉国英霊顕彰碑 (平成23年2月8日) |

【碑文】

建碑の由来

昭和41年夏第6師団終焉の地ソロモン群島に散在する遺骨を収集して母国に迎えた機会にこの碑を建て大東亜戦争に関係して各方面で散華された諸英霊の遺徳を顕彰するものである

昭和41年9月

熊本県民一同

全国追慕者有志

昭和18年1月以降ソロモン群島内の第6師団戦跡

ニュージョージア島

アルンデル島

コロンバンガラ島

ブーゲンビル島

計画

熊本県ブーゲンビル島遺骨収集委員会

|

野戦重砲兵部隊之碑 昭和55年10月25日 建之 (平成23年2月8日) |

工兵第6連隊記念碑

『忠魂 台湾軍』碑 (第48師団)(台湾歩兵第1連隊)

第23師団之碑

歩兵第225連隊慰霊碑

『英霊軍旗と共にここに眠る』碑 (台湾歩兵第2連隊)

満蒙開拓青少年義勇軍之碑

パナイ島戦歿者之碑 (独立歩兵第170大隊)

独立歩兵第106大隊戦歿者慰霊之碑

(本殿)

(本殿)

『献木 第2期海軍特別年少兵慰霊祭記念』

『献木 熊本憲友会 元憲兵』

『献木 独立歩兵第12連隊熊本会』

『熊本県甲飛会 慰霊の櫻』

『奉納 狛犬』 (台湾歩兵第1連隊)

|

熊本県海軍戦没者 慰霊碑 昭和58年9月17日 建之 (平成23年2月8日) |

|

|

【碑文】

建立の記

昭和20年8月15日終戦の詔勅を拝し尓来三十有八年 一億国民の困窮耐乏の努力の結晶が今や世界の経済大国にまで発展するに至った

然しその陰に先の大戦に於いて全国250万内熊本県海軍関係者2万6千余柱の尊い犠牲があったことを忘れてはならない

我が海軍部隊は祖国を遙か南方洋上に将又北洋に勇戦奮闘よく殉国の至誠を貫き敢然と散華された勇士の英霊を顕彰することは尚武熊本県旧軍人生存者の責務である

思えば戦火の御代に生まれ海軍軍人としてその本分を全うされた先輩同僚らの英霊に対し心からなる慰霊の誠を捧げる

茲に戦友有志相計り護国神社の庭に慰霊の碑を建立し永久に敬仰の場として恒久の平和を乞い願う

遺芳千秋に伝えられんことを

|

満ソ殉難碑 (平成23年2月8日) |

建碑の趣旨

この碑は第2次大戦、終戦時満洲の戦乱で不幸にして命を落とされた幾十万同胞の卒塔婆(そとば)であるばかりでなく同時に殉職した日本・満州・朝鮮・蒙古・ソ連の人なちの共同供養塔である。

「人が人を拝み合う」気持ちなしに平和は来ないと誰かが云った趣旨の供養碑である。

満ソ殉難者慰霊顕彰会

(説明板より)

|

教育勅語記念碑 (平成23年2月8日) |

【碑文】

趣意

教育勅語は明治維新後西洋化に急なるあまり伝統の国民精神が危惧されるに至り、当時の世情を憂慮された明治天皇が道義国家建設の理想実現のため、わが国教育の大本として、明治23年10月30日に発布されたもので、古今に通じて謬らす中外に施して悖らぬ世界不変の道徳律であり、永遠不滅の大聖典である。

それを戦後日本の弱体化を狙う占領政策により排除され今日に至っているが、そのために伝統の日本のこころが衰微し道義地に墜ち世情混迷を極め、誠に憂慮に堪えず、教育勅語への復帰を希う世論が彷彿として沸き起こり、特に勅語案文の起草に心血を注がれた侍講元田永孚、法制局長官井上毅両先生を輩出した熊本県として、道義の復興を目指し、昨年教育勅語渙発百周年記念大会を盛大に開催したが、その後永遠にこれを記念すべく記念碑建立の議が起こり、有志間に具体化してここ護国神社の神域に建設し後世に伝えるものである。

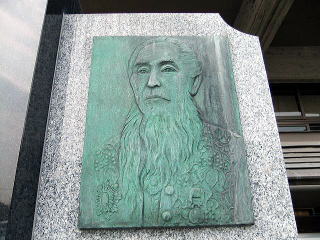

元田永孚先生(文政元年・1818―明治24年・1891)

元田永孚先生は肥後藩実学派の俊英であり、横井小楠に師事し、明治4年大久保利通に推挙されて宮内省出仕となり、明治天皇の侍講、宮中顧問官、枢密院顧問官等に任ぜられ、明治天皇の御信任殊のほか厚く、聖旨により教育に関する勅語案文の起草に当り、井上 毅先生と共に心血を注ぎ世界普遍の道徳律を完成したのである。

井上 毅先生(弘化元年・1844―明治28年・1893)

井上 毅先生は肥後藩士で儒学・国学を学び特に文筆に長じていた。

明治2年上京して司法省に入り、大久保利通、岩倉具視等に重用され、有能な官僚として活躍した。

特に枢密院書記官として大日本帝国憲法の制定に尽瘁し、法制局長官として侍講元田永孚先生と共に教育勅語の起草に心血を注ぎ、その後文部大臣となり輝く功績を遺している。

教育勅語の口語文訳

私は、私達の祖先が、遠い昔遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになり、そしてまた、国民は忠孝両全ちゅうこうりょうぜんの道を完まっとうして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、美事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄くにがらの賜物たまものでありまして、教育の根本もまたここに基づくものと思います。

国民の皆さんは、子は親に孝養をつくし、兄弟、姉妹はたがいに力を合わせて助け合い、夫婦は仲むつまじく解とけ合い、友人は胸襟きょうきんを開いて信じあい、そして自分の言動をつつしみ、すべての人々に愛の手をさしのべ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格をみがき、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また法律や秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と、安全に奉仕しなければなりません。

そして、これらのことは、善良な国民としての当然のつとめであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、更にいっそう明らかにすることでもあります。

このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、このおしえは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行おこなっても、まちがいのない道でありますから、私もまた国民の皆さんとともに、父祖ふその教えを胸に抱いだいて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。 (国民道徳協会訳文による)

(説明板より)

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||